Haarwuchs bald unter Kontrolle

Freiburger Max-Planck-Wissenschaftler decken genetische Grundlage der Haarbildung auf und entwickeln neuartige Präparate gegen Haarausfall

Anzeigen

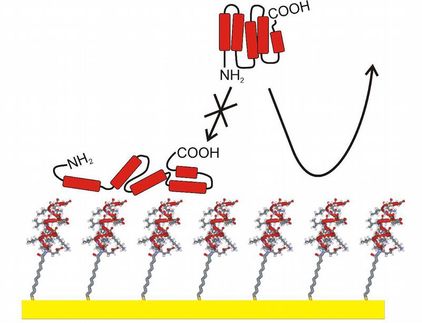

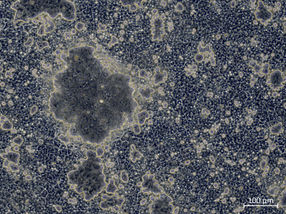

Wissenschaftlern am Max-Planck-Institut für Immunbiologie in Freiburg ist es gelungen, die Wirkungsweise eines wichtigen Reglers für die Haarbildung aufzuklären. Dieses Schalterprotein reguliert die Aktivität zahlreicher Gene, die wiederum die Information für Struktur-Proteine des Haares, die so genannten Keratine, tragen. Keratine sind mechanisch widerstandsfähige Eiweißstoffe, die dem Haar Struktur und Festigkeit geben. Nachdem den Wissenschaftlern schon vor einigen Jahren gelungen war, dieses Schalterpoteins zu identifizieren, konnten sie in ihren nachfolgenden Untersuchungen auch dessen Wirkungsmechanismus aufklären und gezielt beeinflussen. Damit eröffnen sich jetzt neue Therapieprinzipien sowohl für die Behandlung von Haarausfall als auch von unerwünschter Körperbehaarung.

Die Wissenschaftler um Prof. Thomas Boehm beschäftigen sich mit der Frage, wie das Immunsystem auf molekularer Ebene funktioniert. Die Entdeckung des Schalterproteins für die Haarbildung war dabei eher zufällig. Sie geht zurück auf die Untersuchung eines genetischen Defektes bei Mäusen, die neben einer Immunschwäche auch von erblicher Haarlosigkeit betroffen sind. "Wir haben uns damals gefragt, welches Gen bei diesen nackten Mäusen eigentlich defekt ist, weil dieses Gen ja für das Wachsen der Haare verantwortlich sein muss", sagt Boehm.

Haare wachsen aus Haarfollikeln im Wechsel von Wachstums- und Ruhephasen. Am Ende jeder Periode geht das Haar verloren und wird im nächsten Haarzyklus durch ein neues ersetzt. Die Steuerung dieses Kreislaufs wird durch viele Faktoren beeinflusst. Entsprechend vielfältig waren und sind bisherige Therapie-Versuche.

Im bisher jüngsten Ansatz versucht man, den Haarausfalls durch Eingriffe in den Hormonhaushalt zu behandeln, was zu entsprechenden Nebenwirkungen führt. Experimente der Freiburger Forscher zeigen, dass dies zur Beeinflussung der Aktivität des Schalterproteins nicht erforderlich ist. Vielmehr ist nach den Vorstellungen der Wissenschaftler nur eine lokale Behandlung der Haarwurzeln, z.B. mit einer Creme oder einem speziellen Shampoo, notwendig, was mögliche Nebenwirkungen dieser Therapie deutlich reduziert.

Den Freiburger Forschern ist mit ihren Erkenntnissen über die Regulation des Haarwachstums ein entscheidender Fortschritt gelungen. Gleichzeitig verdeutlicht dieses Projekt, wie Grundlagenforschung in unerwarteter Weise zu neuartigen Anwendungen für medizinische Probleme beim Menschen führen kann. Die Forscher am Freiburger Max-Planck-Institut denken jetzt über die Gründung einer eigenen Firma nach.