Quasiteilchen löst Rätsel um verschwindende Leitfähigkeit

CAU-Team weist erstmals Polaronen in Seltenerdverbindung nach

Anzeigen

Elektronen bestimmen die Eigenschaften aller Materialien: Sie entscheiden, ob ein Metall Strom leitet, wie ein Halbleiter funktioniert oder welche magnetischen Effekte auftreten. In manchen Materialien verhalten sich die Elektronen dabei besonders ungewöhnlich: Sie wechseln zwischen unterschiedlichen Zuständen, beeinflussen einander stark und können sogar dazu führen, dass ein Metall plötzlich zu einem Isolator wird – einem Stoff, der keinen elektrischen Strom mehr leitet.

Ein internationales Team um Dr. Chul-Hee Min und Professor Kai Rossnagel an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat jetzt einen entscheidenden Mechanismus entschlüsselt. In einer Verbindung aus Thulium, Selen und Tellur (TmSe₁₋ₓTeₓ) untersuchten die Forschenden ein Material, das auf einem Seltenerdmetall (Thulium) basiert. Diese Metalle zeigen besondere elektronische Eigenschaften, die in vielen Schlüsseltechnologien eingesetzt werden.

Das Team entdeckte ein in dem Stoff bislang unbekanntes Quasiteilchen. Es entsteht durch die Wechselwirkung von Elektronen und Atomen und erklärt, warum das Material seine elektrischen Eigenschaften verändert. Die Forschenden veröffentlichten die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Physical Review Letters.

Wenn Metalle plötzlich zu Isolatoren werden

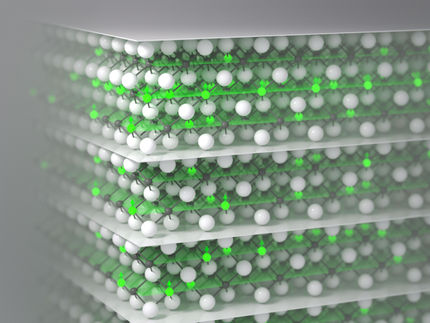

Steigt der Telluranteil in der Verbindung TmSe₁₋ₓTeₓ auf etwa 30 Prozent, hört das Material auf, Strom zu leiten, und verwandelt sich vom Halbmetall in einen Isolator. Diese Übergänge faszinieren Physikerinnen und Physiker, weil sie zeigen, dass sich die Eigenschaften eines Materials nicht allein aus der chemischen Zusammensetzung erklären lassen. Elektronen beeinflussen einander stark, koppeln sich an die Schwingungen des Kristallgitters – das regelmäßige Netz aus Atomen im Festkörper – und bilden gemeinsam teilchenartige Zustände mit neuen Eigenschaften, sogenannte Quasiteilchen.

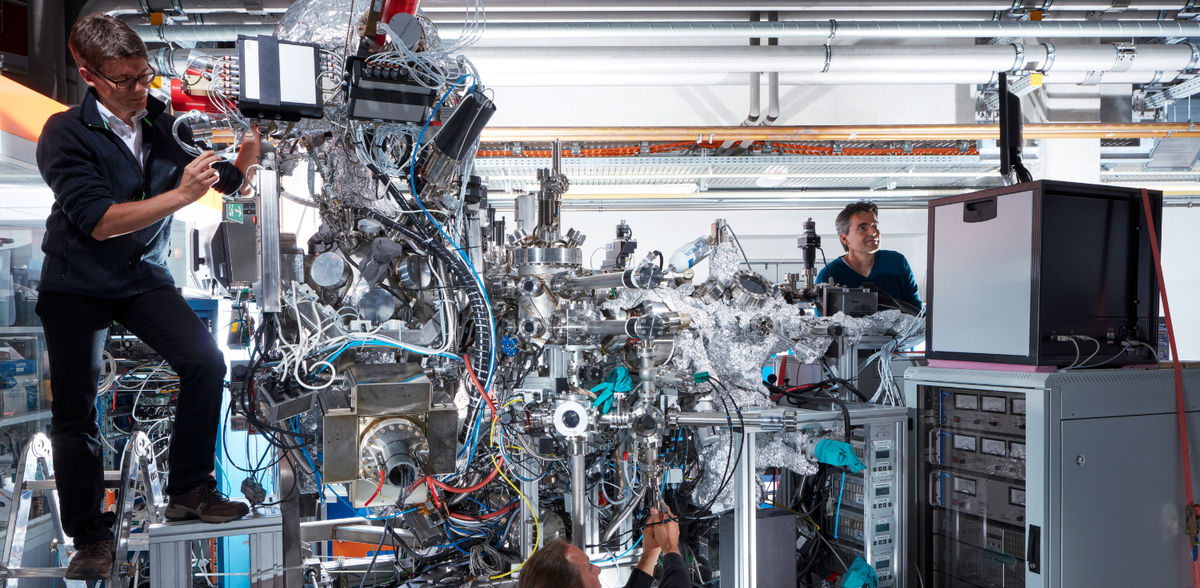

Die Forschenden untersuchten das Material auf atomarer Ebene, um diese Prozesse zu verstehen. Die Messungen führten sie mit hochauflösender Photoemissionsspektroskopie an verschiedenen Synchrotronstrahlungsquellen weltweit durch, unter anderem im Ruprecht-Haensel-Labor, einer gemeinsamen Einrichtung von CAU und dem Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY. Sie bestrahlten die Probe mit intensiver Röntgenstrahlung und maßen die Austrittswinkel und -energien der Elektronen. Die Spektren zeigen, wie stark Elektronen in bestimmten Zuständen gebunden sind und geben Aufschluss über die zugrunde liegenden Wechselwirkungsprozesse.

Entdeckung der Polaronen

Die spektroskopischen Messungen offenbarten neue Details über die Elektronenbewegung im Material: Immer wieder tauchte ein kleines zusätzliches Signal auf, das wie eine kleine Beule neben dem Hauptsignal wirkte. Zunächst hielten die Forschenden es für eine technische Unschärfe, doch das Signal zeigte sich auch bei wiederholten Messungen. Dieses wiederkehrende Phänomen gab dem Kieler Team Anlass, die Geschichte und das Verhalten des Materials systematisch über Jahre hinweg zu untersuchen – eine Spurensuche, die schließlich zur Entdeckung der Quasiteilchen führte.

Bereits 2015 begann Erstautor Dr. Chul-Hee Min TmSe₁₋ₓTeₓ zu erforschen. Zunächst war er auf der Suche nach topologischen Oberflächenzuständen, später lag sein Fokus auf dem elektronischen Verhalten im Inneren des Materials. Lange blieb das zusätzliche Signal neben dem Hauptpeak ein ungelöstes Rätsel.

Erst nach jahrelanger Analyse und enger Zusammenarbeit mit internationalen Theoretikerinnen identifizierte das Team die Ursache: Das Signal stammt von Polaronen, Quasiteilchen, bei denen ein Elektron eng mit den Schwingungen des Kristallgitters gekoppelt ist. Das Elektron bewegt sich gemeinsam mit der Verzerrung der Atome und bildet so ein neues, zusammengesetztes Teilchen. In ihrer Forschung nutzten die Wissenschaftlerinnen das periodische Anderson-Modell, ein theoretisches Modell, das beschreibt, wie Elektronen in solchen Metallen miteinander wechselwirken. Indem sie das Modell um die Kopplung der Elektronen an die Schwingungen des Kristallgitters erweiterten, konnten sie die spektroskopischen Messungen genau erklären. „Das war der entscheidende Schritt“, erklärt Min. „Sobald wir diese Wechselwirkung in die Berechnungen einbezogen, passten Simulation und Messungen perfekt zusammen.“

Polaronen – Tanz der Elektronen und Atome

Ein Polaron lässt sich anschaulich als eine Art „Tanz“ zwischen einem Elektron und den es umgebenden Atomen beschreiben. In gewöhnlichen Metallen fließen Elektronen fast frei. In diesem Material bewegen sie sich jedoch gemeinsam mit leicht verzerrten Atomlagen, vergleichbar mit einer Delle, die durchs Kristallgitter wandert. Diese Kopplung verlangsamt die Elektronen, ändert die elektrische Leitfähigkeit und erklärt den Übergang zum Isolator.

„In Quantenmaterialien wie TmSe₁₋ₓTeₓ, deren exotische Eigenschaften von den quantenmechanischen Eigenschaften ihrer Elektronen herrühren, wurde dieser Effekt bisher nicht experimentell nachgewiesen“, sagt Professor Kai Rossnagel, Direktor am Institut für Experimentelle und Angewandte Physik (IEAP) an der CAU und Sprecher des Forschungsschwerpunkts KiNSIS – Kiel Nano, Surface and Interface Science. „Dass wir ihn hier erstmals sichtbar machen konnten, zeigt, welche interessanten neue Phänomene in den Quantenkosmen von Materialien noch zu entdecken sind.“

Potenzial für die Mikroelektronik und Quantentechnologie Die Erkenntnisse wirken über das untersuchte Material hinaus. In vielen modernen Quantenmaterialien – von Hochtemperatursupraleitern bis zu 2D-Materialien – treten ähnliche Kopplungseffekte auf. Forschende könnten Polaronen zukünftig gezielt einsetzen, um elektronische, optische oder magnetische Materialeigenschaften zu steuern oder gänzlich neue Materiezustände zu erzeugen.

„Solche Entdeckungen entstehen oft aus hartnäckiger Grundlagenforschung“, sagt Rossnagel. „Aber sie sind genau das, was langfristig zu neuen Technologien führen kann.“

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!