Ein Klimagas befeuert die Chemie

Anzeigen

Ausgerechnet CO2 könnte der chemischen Industrie helfen, ihre Klimabilanz zu verbessern. Mit Energie aus erneuerbaren Quellen könnte es sich in Komponenten für Kunststoffe und andere Produkte einbauen lassen – wenn sich dafür geeignete Katalysatoren und Produktionsverfahren finden. Danach suchen Forscher um Walter Leitner am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr.

Ein Gespräch mit Walter Leitner kann den Blick auf die Welt verändern. Gut möglich, dass man um sich herum dann vor allem eins sieht: Kohlenstoff. Klar, als Element des Lebens bildet er das chemische Rückgrat aller Organismen, ist wesentlicher Bestandteil aller Nahrungsmittel und aller Materialien, die uns die Natur liefert: Holz, Stärke oder Baumwolle.

Aber auch Kunststoffe, die Farben unserer Kleidung, Medikamente und Treibstoffe – überall Kohlenstoff. Auch wenn wir diese Produkte für künstlich halten, ohne die Leistung der Natur gäbe es sie nicht. „Durch die Photosynthese haben Pflanzen vor Jahrmillionen den Kohlenstoff gebunden, den wir heute in Form von Kohle, Erdöl und Erdgas als Energieträger und Rohstoff für die Chemieproduktion nutzen“, sagt Walter Leitner, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr und Professor für Technische Chemie an der RWTH Aachen.

Doch wenn wir Menschen die Erde in ihrer heutigen Form erhalten wollen, dürfen wir nicht länger auf diese fossile Form des Wirtschaftens setzen. Denn alle kohlenstoffhaltigen Rohstoffe enden über kurz oder lang als CO2, ein Großteil davon in der Atmosphäre, wo es den Klimawandel anheizt. Um ihn einzudämmen, vollziehen viele Volkswirtschaften bereits eine Wende. So wird Strom in Deutschland und weltweit heute zu immer größeren Teilen aus regenerativen Quellen, vor allem aus Windkraft und Photovoltaik, gewonnen. Die Energieversorgung könnte so allmählich von fossilen Ressourcen unabhängig werden, und mehr noch: Sie könnte unabhängig vom Kohlenstoff werden.

„In der chemischen Wertschöpfung werden wir Kohlenstoff aber immer brauchen“, sagt der Chemiker. Er will deshalb dazu beitragen, die Chemieproduktion wenigstens unabhängig von fossilen Kohlenstoffquellen zu machen. Und er setzt dabei ausgerechnet auf CO2 – das Abfallprodukt, das die fossilen Rohstoffe am meisten in Verruf bringt. Walter Leitner und seine Mitarbeiter wollen vor allem Erdöl, da wo es sinnvoll ist, durch CO2 ersetzen und so den Einstieg in eine Kreislaufwirtschaft mit CO2 ermöglichen.

Den CO2-Fußabdruck der Chemieindustrie reduzieren

„Prinzipiell könnten wir CO2 sogar aus der Atmosphäre zurückgewinnen. Aber selbst in einem nicht-fossilen Energiesystem steht uns CO2 in großen Mengen aus vielen Industrieprozessen zur Verfügung. Wenn wir diese Rohstoffquellen erschließen könnten, würden wir den CO2-Fußabdruck der chemischen Industrie erheblich reduzieren“, sagt der Max- Planck-Forscher.

Das klimaschädliche CO2 zum Rohstoff zu machen, klingt wie eine elegante Lösung, um die Chemieindustrie und das Klima zu versöhnen, ist aber knifflig. Denn CO2 ist chemisch sehr träge, um nicht zu sagen völlig apathisch. Chemisch gesprochen: Der Kohlenstoff trennt sich extrem ungern vom Sauerstoff. Nicht von ungefähr wird CO2 in Feuerlöschern abgefüllt, um Brände zu bekämpfen.

Dabei mangelt es nicht an Substanzen, die den Sauerstoff noch lieber an sich binden als der Kohlenstoff. Wasserstoff ist da zum Beispiel noch gieriger. Aber um die Bindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff aufzubrechen, bedarf es erst einmal einer erklecklichen Menge Energie. „Aus Sicht des Klimaschutzes ist es daher vor allem dann sinnvoll, CO2 chemisch zu nutzen, wenn diese Energie aus regenerativen Quellen kommt“, sagt Walter Leitner. „Die Technik für solche neuen Schnittstellen zwischen Energie und Chemie entwickeln wir zum Beispiel in Power-to-X.“ Der Max-Planck-Direktor koordiniert dieses vom Bundesforschungsministerium geförderte Projekt, an dem sich Partner aus Wissenschaft, Industrie und aus anderen Teilen der Gesellschaft beteiligen.

Zwei Ziele: Einfache und höherwertige Produkte

Ein Weg hin zu einer Chemieproduktion, die CO2 verwertet, beginnt mit der Elektrolyse von Wasser, die mit nachhaltig erzeugtem Strom Wasserstoff erzeugt. Künftig ließe sich so elektrische Energie speichern, wenn Windkraft- und Solaranlagen davon gerade mehr liefern als gebraucht wird. Den Wasserstoff bringen Chemiker dann mit CO2 ins Geschäft.

Die Mülheimer Forscher haben es dabei zunächst auf ziemlich einfache Substanzen abgesehen: Methanol, Formaldehyd, und Ameisensäure. Diese Substanzen entstehen, wenn sich jeweils ein CO2-Molekül mit unterschiedlich vielen Wasserstoff-Teilchen einlässt. Die Industrie verarbeitet sie massenhaft zu allen möglichen Erzeugnissen wie etwa Kunststoffen. Methanol ist zudem als Treibstoff interessant. Walter Leitner und sein Team möchten aber noch weitergehen. Sie wollen das Klimagas und den Wasserstoff mit anderen chemischen Bausteinen zusammenbringen und so direkt Polymere oder Bestandteile von Arzneistoffen herstellen. „Solche höherwertigen Produkte sind am Anfang einer CO2- Kreislaufwirtschaft konkurrenzfähiger als einfache Basischemikalien und lassen sich leichter im Markt einführen“, sagt Leitner.

Dass eine solche Verwertung von CO2 in der Chemieindustrie nachhaltig sein kann, hält auch Caroline Gebauer für möglich. Sie ist für den BUND, den Bund für Umwelt und Naturschutz, an Power-to-X beteiligt und begleitet das Projekt aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes. Aus dieser Perspektive sieht sie synthetische Treibstoffe, die aus regenerativem Strom und CO2 erzeugt werden, derzeit allerdings kritisch.

„Mit elektrischer Energie erst Wasserstoff zu produzieren und diesen zu einem synthetischen Treibstoff weiterzuverarbeiten, kostet ein Vielfaches mehr an Energie als die direkte elektrische Nutzung“, sagt Caroline Gebauer. „Daher ist das für uns nur in Anwendungsbereichen wie der Schifffahrt und dem Flugverkehr, wo es derzeit keine direktelektrische Alternative gibt, denkbar.“

Walter Leitner hält jedoch auch Kraftstoffe, die aus Wind, Sonne und Treibhausgas entstehen, für zukunftsträchtig. „Chemische Energieträger ermöglichen es, erneuerbare Energien über große Entfernungen zu transportieren und mit der bestehenden Infrastruktur zu verteilen“, sagt der Forscher. „Das wird für ein nachhaltiges globales Energiesystem unverzichtbar bleiben.“

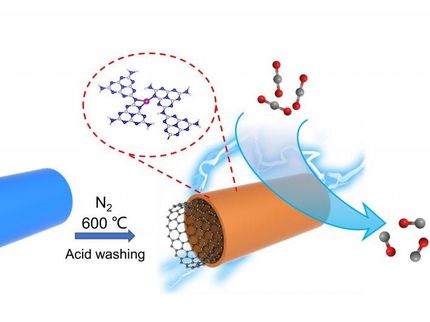

Egal ob Treib- oder Kunststoff: Der Knackpunkt bei der chemischen Nutzung von CO2 sind Katalysatoren, die dem Gas chemisch auf die Sprünge helfen. Sie sind das Spezialgebiet von Walter Leitners Team. Vermutlich jeder kennt den Katalysator im Auto, der Schadstoffe in unbedenkliche Substanzen umwandelt. Ganz allgemein sind Katalysatoren die Partnervermittler der Chemie: Sie senken den Energiebedarf für eine chemische Reaktion, steuern sie in eine gewünschte Richtung und machen eine Umwandlung oft erst möglich. Wenn es darum geht, CO2 als Rohstoff zu nutzen, müssen sie alle drei Aufgaben erfüllen.

Mit einem Katalysator für die Ameisensäure fing es an

Katalysatoren, die das leisten, untersuchen Walter Leitner und seine Mitarbeiter schon seit einer Weile etwa für die Herstellung von Ameisensäure. Das Molekül entsteht bei der Hochzeit von einem CO2-Molekül mit genau einem Wasserstoff-Molekül. Leitners Interesse daran kommt nicht von ungefähr, denn mit der Ameisensäure fing sein Weg in die CO2-Chemie an, und zwar schon während seiner Promotion an der Universität Regensburg. Damals nutzte er Ameisensäure als Wasserstoffquelle für chemische Reaktionen, wobei als Nebenprodukt CO2 entstand. „Da habe ich mich aus reiner Neugier gefragt, ob sich dieser Prozess auch umkehren lässt“, sagt der Chemiker. Und tatsächlich, es ging – mit einem molekularen Katalysator, der ein Atom des Edelmetalls Rhodium enthält.

Das Metallatom in solchen Katalysatoren stachelt die chemische Angriffslust eines Reaktionspartners oder gar beider an – wie stark, hängt von der Art des Metalls ab. Sie beeinflusst entscheidend, wie viel Wasserstoff sich das CO2 einverleibt und welche zusätzlichen Partner es mit einbindet. Was dabei herauskommt, bestimmen aber auch die Liganden – oft kompliziert gebaute organische Moleküle, die Phosphor oder Stickstoff als Anknüpfungspunkte zum Metall enthalten. Sie hüllen das Metallatom fast vollständig ein, sodass sich die Reaktionspartner daran häufig nur in bestimmten Positionen zueinander anlagern können. Idealerweise bleibt ihnen dann nur ein Weg, miteinander zu reagieren – der zum gewünschten Produkt.

Katalysatoren, die CO2 und Wasserstoff auf diese Art und Weise gezielt verbandeln, sucht Christophe Werlé, der in Walter Leitners Abteilung eine eigene Arbeitsgruppe leitet. Manchmal geht es ihm auch darum, einen vorhandenen Katalysator zu optimieren. Seine erste Frage lautet dabei immer, warum ein Katalysator tut, was er tut. So will er Ansatzpunkte finden, das chemische Hilfsmittel darin besser zu machen. Etwa damit es das gewünschte Produkt mit höherer Ausbeute erzeugt und weniger Nebenprodukte entstehen. Aber Christophe Werlé will Katalysatoren auch dazu zu bringen, besonders schwierige Partnerschaften zu stiften, zum Beispiel die von CO2 und Wasserstoff im Formaldehyd.

In der Praxis ist das mit viel Kreativität und nicht zuletzt Fleißarbeit verbunden. Denn Christophe Werlé und seine Mitarbeiter haben es auf die Zwischenprodukte abgesehen, in denen der Katalysator als Vermittler zwischen den Ausgangsstoffen selbst lockere Verbindungen mit den Partnern in spe eingeht. Diese kurzlebigen Konstrukte verraten den Wissenschaftlern die Reaktionswege und mögliche alternative Routen. Aber in der Kurzlebigkeit liegt ein Problem. Kaum entstanden, verändern sich die Konglomerate gleich wieder. „Wir versuchen mögliche Strukturen der Zwischenprodukte über die Variation der Liganden so zu stabilisieren, dass wir sie analysieren können“, sagt Christophe Werlé.

Derartige Experimente geben den Mülheimer Chemikern etwa Fingerzeige, wie sie CO2 in Methanol verwandeln können. Kürzlich fand ein Team aus Leitners Mitarbeitern in Aachen und Mülheim erstmals sogar einen Katalysator, der statt eines Edelmetalls das kostengünstige und in der Natur weit verbreitete Mangan enthält und mit dem CO2 zu Methanol umgesetzt werden kann.

Edelmetallkatalysatoren arbeiten effizienter

Walter Leitner freut sich zwar über diesen Erfolg, ist aber überzeugt, dass auch edelmetallhaltige Katalysatoren in der Chemieproduktion Anwendung finden können. Denn in den Katalysatoren für CO2-Umwandlungen seien die Liganden meist mindestens so teuer wie das Metall. Zudem arbeiteten Edelmetallkatalysatoren oft deutlich effizienter als die Alternativen, die preiswertere Metalle wie Mangan, Eisen oder Nickel enthalten. „Wenn das bedeutet, dass in einem industriellen Prozess nur fünf Prozent weniger Rohstoffe eingesetzt werden müssen, überwiegt dieser Kostenvorteil oft den eines preiswerteren Metalls im Katalysator“, so Walter Leitner. Und noch eine Eigenschaft sollte den Malus seltener und teurer Edelmetalle in den Katalysatoren wettmachen: Sie werden bei der Reaktion nicht verbraucht – theoretisch.

Praktisch nutzen sich Katalysatoren aber ab, etwa weil sich unerwünschte Substanzen als hartnäckige Verunreinigungen an sie anlagern oder weil die oft fragilen Liganden kaputt gehen. Molekulare Katalysatoren, wie sie auch die Mülheimer Forscher untersuchen, lösen sich zudem im Reaktionsmedium – Chemiker sprechen von homogener Katalyse –, sodass sie aufwändig abgetrennt werden müssen, nachdem sie ihren Job gemacht haben.

Deshalb bevorzugt die chemische Industrie meist die heterogene Katalyse: Dabei reagieren flüssige oder gasförmige Ausgangsstoffe an festen Katalysatoren – die Trennung erübrigt sich dann. Allerdings sind die festen Partnervermittler schwieriger systematisch für eine Wunschreaktion zu optimieren. „Wir arbeiten deshalb mit Wissenschaftlern aus anderen Abteilungen unseres Instituts die fundamentalen Gemeinsamkeiten dieser beiden Gebiete heraus, um damit das Beste aus beiden Welten auszunutzen“, erklärt Leitner.

Nanopartikel in einem molekularen Teppich

An der Grenze zwischen den beiden Welten arbeitet Alexis Bordet mit seinem Team. Die Chemiker verwenden nicht einzelne Metallatome in löslichen Katalysatoren, sondern metallische Nanopartikel und ionische Flüssigkeiten. Diese Substanzen bestehen aus zwei geladenen Komponenten, eine davon ein organisches Molekül in Form eines kurzen Fadens. Diese Molekülfäden knüpfen die Mülheimer Wissenschaftler chemisch an ein Material wie etwa Siliciumdioxid. So entsteht ein geladener molekularer Teppich, der die metallischen Nanoteilchen anzieht wie Velours den Staub. Die Reaktionspartner strömen dann über den metalldurchsetzten chemischen Flor und werden dabei unversehens verkuppelt.

Die molekularen Teppichfasern leisten dabei mehr, als nur die Nanoteilchen festzuhalten. „Die ionischen Flüssigkeiten interagieren stark mit den Nanopartikeln und können dabei selbst katalytisch wirken“, erklärt Alexis Bordet. „Das nutzen wir aus, um die beiden Komponenten zu maßgeschneiderten Katalysatoren zu kombinieren, mit denen wir Wasserstoff sehr selektiv auf Stoffe aus Biomasse oder CO2 übertragen können.“

Während Alexis Bordet das Katalysator-Recycling mit seinem Katalysator-Teppich umgeht, sucht Andreas Vorholt reaktionstechnische Lösungen, um der Industrie den Einsatz von gelösten molekularen Katalysatoren, die sich im Forschungslabor bewährt haben, zu erleichtern. Der Chemiker, der am Mülheimer Institut ebenfalls eine Forschungsgruppe leitet, hat auch Betriebswirtschaft studiert und schon als Berater der Industrie gearbeitet. Doch nicht erst in dieser Zeit ist ihm klargeworden: „Es gibt eine große Lücke zwischen dem, was die akademische Forschung ermöglicht, und dem, was die Industrie dann umsetzt. Wir möchten deshalb praxisrelevante Daten bereitstellen, damit die Industrie sagt: Das ist wirklich gut. Warum sollen wir das nicht auch mal ausprobieren?“

Erst gut gemischt, dann perfekt getrennt

Um das zu erreichen, setzt Andreas Vorholt auf Reaktionen in Gemischen aus Flüssigkeiten, die sich wie Öl und Essig einer Salatsauce nicht miteinander verbinden. Der Katalysator befindet sich dann etwa in einer organischen Flüssigkeit, während sich das Produkt in einer wässrigen Lösung sammelt – oder umgekehrt. Bei diesem Konzept müssen Chemiker allerdings ein Dilemma lösen: Während der Reaktion sollen sich alle Komponenten – im Fall von CO2 und Wasserstoff sind auch noch gasförmige Ausgangsstoffe beteiligt – möglichst gut mischen. Anschließend sollen der Katalysator und das Produkt aber strikt getrennte Wege gehen. „Es ist wie im richtigen Leben: Man will immer genau das, was man nicht hat“, sagt Vorholt. Denn eine Rezeptur, in der sich die Reaktionspartner vollständig in der Lösung des Katalysators befinden, das Produkt dann aber komplett in die andere Flüssigkeit wandert, ist schwer zu finden.

Ein Ausweg aus der misslichen Lage bietet sich, wenn Ausgangsstoffe und Katalysator zwar in den beiden Flüssigkeiten getrennt vorliegen, sich die eine Flüssigkeit aber in Form möglichst kleiner Tropfen in der anderen verteilt. Den künftigen Partnern bietet sich dann eine große Kontaktfläche, an der sie sich mit dem Katalysator zur Reaktion treffen können. Praktisch setzt Andreas Vorholts Team dieses Konzept mit einem Düsen-Umlaufreaktor um: Darin wird am Boden des Reaktionsgefäßes ein Teil des Cocktails abgezweigt und am Deckel durch eine Düse wieder hineingepresst. „So bilden sich feine Tröpfchen und die Reaktion läuft viel schneller ab als in konventionellen Reaktoren, obwohl der Katalysator am Ende vom Produkt perfekt getrennt vorliegt“, erläutert Andreas Vorholt.

Um das Geschehen in ihren Reaktoren besser zu verstehen und beeinflussen zu können, errichten die Chemiker labortaugliche Kopien von Industrieanlagen und bauen dabei zahlreiche Analyseinstrumente ein. „Wir integrieren eine Messstrecke für eine online-Überwachung. Denn wie cool wäre das denn, wenn ich wüsste, der Katalysator macht jetzt nicht das, was er soll, und ich dann gegensteuern könnte“, schwärmt Vorholt.

CO2 in einem Polyol für Matratzen und Sportböden

Dass sich Katalysatoren und chemische Prozesse tatsächlich darauf trimmen lassen, CO2 auch industriell umzusetzen, belegt ein aktuelles Beispiel. Im CAT, einem Katalysezentrum von Leitners Gruppe an der RWTH Aachen und des Chemieunternehmens Covestro, haben Forscher die Entwicklung eines Verfahrens ermöglicht, mit dem sich CO2 in ein Polyol – eine wichtige Komponente von Schaum- und Klebstoffen – einbauen lässt.

Das CO2 dafür zapft das Unternehmen aus anderen Chemieprozessen ab, wo es als Nebenprodukt anfällt. Es ersetzt damit einen Teil des Ausgangsstoffs für die Polyol-Herstellung, der bislang ausschließlich aus Erdöl gewonnen wurde. Inzwischen produziert Covestro bereits erste Polyole mit bis zu 20 Prozent CO2-Gehalt in der Größenordnung von einigen tausend Tonnen. Damit schont das Verfahren Ressourcen und verringert die CO2-Emissionen entsprechend, wie André Bardow, Professor an der RWTH Aachen, in umfangreichen Analysen der Ökobilanz nachgewiesen hat. Aus Schaumstoff, in dessen molekulares Gerüst CO2 eingebaut ist, werden bereits Matratzen hergestellt. Und in Sportstätten gibt es auf Basis dieser Materialien schon CO2-haltige Bodenbeläge.

Die CO2-Matratzen sind für Walter Leitner ein Modellfall, und damit erst der Anfang. Ob die chemische Industrie das klimaschädliche Gas auch für andere Produkte als Rohstoff nutzen wird, hängt dabei auch von Faktoren ab, auf die er mit seiner Forschung an Katalysatoren keinen Einfluss hat. Wie effizient und kostengünstig sich CO2 dort abfangen lässt, wo es in großen Mengen entsteht, ist ein solcher Aspekt. Außerdem muss es genügend Strom aus erneuerbaren Quellen geben, um Wasserstoff nachhaltig zu erzeugen, wenn dieser mit CO2 eine Liaison eingehen soll. Und die Gase müssen dann auch noch dahin gelangen, wo die chemische Industrie sie verarbeitet.

In den Augen von Caroline Gebauer ist noch eine Starthilfe für die CO2-basierte Chemieproduktion angezeigt: „Der CO2-Ausstoß müsste einen viel höheren Preis bekommen, der den Klimaschaden in Rechnung stellt“, sagt die Power-to-X-Referentin des BUND. „Eine Abgabe auf CO2 würde da sicherlich helfen.“ Unabhängig davon sieht Walter Leitner durchaus gute Chancen dafür, CO2 einem Nutzen zuzuführen. „CO2 mit Wasserstoff umzusetzen kann heute schon ökologisch und ökonomisch sinnvoll sein, vor allem wenn die bisherigen Prozesse aufwändig und energieintensiv sind“, sagt der Chemiker. Konkurrenzfähiger würden die nachhaltigen Verfahren, wenn die CO2-Bilanz in die wirtschaftliche Bilanz einbezogen würde. „Das wäre neben der chemischen Katalyse dann die ökonomische Katalyse.“