Künstliche Intelligenz für eine bessere Diagnostik

Standardisierte Methoden helfen bei Auswertung von Raman-Spektren

Anzeigen

Lichtbasierte Verfahren werden zunehmend für analytische Fragestellungen in den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Medizin und Sicherheit eingesetzt. Insbesondere die Raman-Spektroskopie ist hierfür eine geeignete Methode. Die dabei erhobenen Messdaten sind komplexe molekulare Fingerabdrücke. künstliche Intelligenz kann bei der Analyse dieser Raman-Spektren helfen. Noch gibt es für die Auswertung keine etablierten Standards, wodurch die Anwendbarkeit im medizinischen oder biologischen Umfeld erschwert wird. Ein Team von Forschenden des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien und der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben eine Anleitung zur Raman-Spektralanalyse erarbeitet.

Anleitung zur standardisierten Raman-Spektralanalyse

Thomas Bocklitz, Leibniz-IPHT

Mit Hilfe der Raman-Spektroskopie lässt sich der molekulare Fingerabdruck von Proben ermitteln. Damit können zum Beispiel Materialien aufgrund ihrer spezifischen chemischen Zusammensetzung unterschieden werden. Ebenso ist es möglich, Krankheitserreger zu identifizieren oder krankes Gewebe zu erkennen. Dabei sind die zu detektierenden Signale und Signal-Unterschiede innerhalb der Messdaten nur minimal und werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Für die Auswertung kommen Methoden des Machine Learning – also künstliche Intelligenz (KI) – zum Einsatz. „Um der Raman-Spektroskopie zum Durchbruch in der Anwendung zu verhelfen, braucht es standardisierte Arbeitsabläufe die möglichst robuste Ergebnisse liefern“, so Privatdozent Dr. Thomas Bocklitz, Leiter der Forschungsabteilung Photonic Data Science am Leibniz-IPHT sowie der Universität Jena. Bisher gibt es aber noch keine etablierten vereinheitlichten Normen für den Analyseprozess von Raman-Spektren.

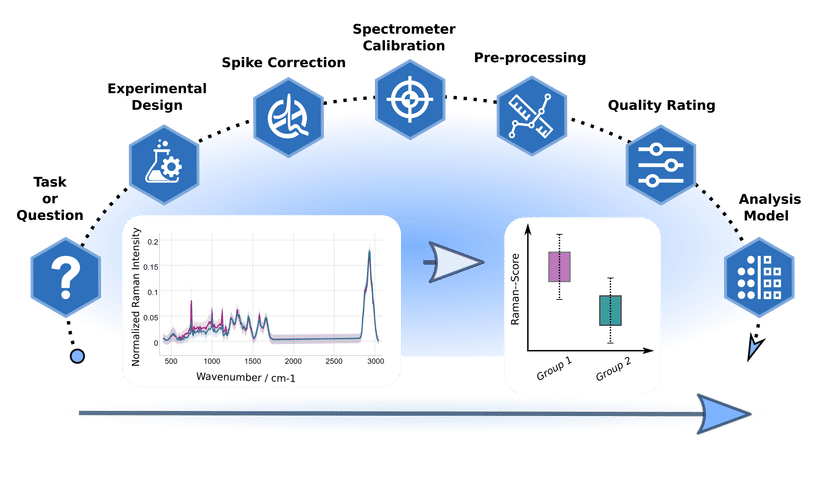

In einem kürzlich in der Zeitschrift Nature Protocols veröffentlichten Beitrag liefert Bocklitz gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen erstmalig eine Anleitung für die Auswertung von Raman-Spektren und bezieht dabei alle Arbeitsschritte, angefangen beim experimentellen Design über die Datenaufbereitung bis hin zur Datenmodellierung und statistischen Analyse, mit ein und verweist zugleich auf mögliche Fallstricke und wie diese umgangen werden können. Dabei konnte der Physikochemiker auf seine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung und Verfeinerung von Daten-getriebenen Methoden zurückgreifen. Mittlerweile gehört sein Team zu einem der international führenden Forschungsgruppen, die sich mit der computergestützten Auswertung von Raman-Spektren auf der konzeptionellen Ebene beschäftigen. Von Vorteil erweist sich die enge Zusammenarbeit mit der Forschungsabteilung Spektroskopie/Bildgebung am Leibniz-IPHT unter Leitung von Prof. Jürgen Popp, welche ihre Kompetenz auf dem Gebiet der Raman-Spektroskopie für die Analytik und Diagnostik in den Bereichen Medizin, Lebens- und Umweltwissenschaften, Qualitäts- und Prozessanalytik sowie Pharmazie in das gemeinsame Projekt einbringen konnte.

Die Forschenden aus Jena möchten mit der publizierten Anleitung einen Beitrag zur standardisierten Raman-Spektralanalyse liefern. Gemeinsam mit Partnern anderer Forschungseinrichtungen soll die Methodik in einem nächsten Schritt auf die Gerätevergleichbarkeit durch einen gemeinsamen Ring-Versuchs fokussiert werden, indem Methoden zur Korrektur der Geräteabhängigkeit erforscht werden. Schließlich wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-IPHT und der Universität Jena die standardisierten Methoden zur KI-basierten Auswertung von Raman-Spektren zur Entwicklung von marktreifen lichtbasierten Diagnoseverfahren und neuartigen Therapieansätzen im zukünftigen Leibniz-Zentrum für Photonik in der Infektionsforschung in Jena einsetzen.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!

Themenwelt Spektroskopie

Durch die Untersuchung mit Spektroskopie ermöglicht uns einzigartige Einblicke in die Zusammensetzung und Struktur von Materialien. Von der UV-Vis-Spektroskopie über die Infrarot- und Raman-Spektroskopie bis hin zur Fluoreszenz- und Atomabsorptionsspektroskopie - die Spektroskopie bietet uns ein breites Spektrum an analytischen Techniken, um Substanzen präzise zu charakterisieren. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Spektroskopie!