Vom Stroh zum flüssigen Kraftstoff

Umwandlung ohne zusätzliche Energie gelungen

Anzeigen

Forschende der TU Darmstadt haben einen wichtigen Erfolg zur Produktion von nachhaltigen Biotreibstoffen für den Transportsektor erzielt. Mit einer neuen Vergasertechnologie gelang es ihnen weltweit erstmalig, ohne zusätzliche externe Energie biogene Reststoffe wie Weizenstroh zu stofflich nutzbarem Synthesegas umzuwandeln. Das Verfahren könnte dazu beitragen, die Transportbranche in Richtung CO2-Neutralität zu bewegen.

Symbolbild

pixabay.com

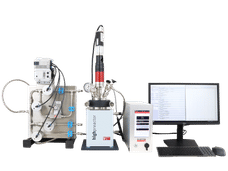

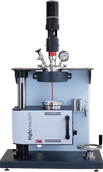

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Energiesysteme und Energietechnik (EST) verwendeten dafür unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Bernd Epple die modulare Pilotanlage mit einer Leistung von einem Megawatt an der Lichtwiese, um die gesamte Prozesskette von der rohen Biomasse bis zum flüssigen Kraftstoff zu demonstrieren. Die Forschungen fanden im Rahmen des Horizon-2020-Forschungsprojekts CLARA (Chemical Looping Gasification for Sustainable Production of Biofuels) statt, das vom EST koordiniert wird.

Bei der Vergasung werden in einem Reaktor (Vergaser) Stoffe erhitzt und in gasförmige Produkte überführt. Ein Beispiel für dieses Verfahren ist die Kohlevergasung, bei der aus Kohle Syntheseprodukte wie zum Beispiel Methanol als Grundstoff für die chemische Industrie gewonnen werden – ein Prozess, der außerhalb Europas noch verbreitet ist. Die Vergasung von Abfallstoffen zu Synthesegasen ist ein Weg, um den enthaltenen Kohlenstoff als Grundlage für neue Chemikalien nutzbar zu machen.

Der Hauptvorteil der neuartigen Vergaser-Technologie besteht darin, dass der für eine effiziente Umwandlung der Einsatzstoffe erforderliche Sauerstoff durch die zyklische Reduktion und Oxidation eines reichlich vorhandenen, ungiftigen Metalloxids bereitgestellt wird. Daher ist das Vergaserkonzept nicht auf kostspieligen reinen Sauerstoff angewiesen, der üblicherweise für Vergasungsprozesse erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie eine effiziente Abtrennung des während des Vergasungsschritts gebildeten Kohlendioxids aus dem Produktgas in der nachgeschalteten Synthesegasreinigungsanlage, so dass die gesamte Prozesskette von der Biomasse zum Kraftstoff einen negativen CO2-Fußabdruck aufweist.

Als nächste Schritte planen die Beteiligten des Projekts CLARA, zwei weitere Versuchskampagnen mit der Pilotanlage im Ein-MWth-Maßstab. Dabei wollen sie zum einen den Vergasungsbetrieb optimieren. Zum anderen sollen die folgenden Prozessschritte demonstriert werden: die Nachbehandlung und Reinigung des gewonnenen Synthesegases sowie die abschließende Synthese flüssiger Kraftstoffe. Sofern die Entwicklung weiter erfolgreich verläuft, könnte das Verfahren schließlich großtechnisch umgesetzt werden.

Ziel des CLARA-Horizon-2020-Projekts ist die Entwicklung eines Konzepts zur Herstellung von Biokraftstoffen durch „Chemical Looping Gasification“ von biogenen Reststoffen. Durch Spitzenforschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit untersucht das CLARA-Konsortium, das sich aus 13 internationalen Mitgliedern zusammensetzt, unter Leitung der TU Darmstadt, die gesamte Kette von der Biomasse bis zum Kraftstoff. Dadurch wird der Grundstein für das neuartige Vergasungsverfahren Chemical Looping Gasification hin zur Marktreife gesetzt. Das Projekt wird von der Europäischen Union mit einem Volumen von knapp fünf Millionen Euro im Rahmenprogramm Horizon 2020 gefördert.