Weltweit erste optische Atomuhr mit hochgeladenen Ionen

Forschende am QUEST-Institut in der PTB haben einen neuen Typ von optischen Atomuhren realisiert und evaluiert

Anzeigen

Optische Atomuhren sind die genauesten je gebauten Messgeräte und sind inzwischen zu einer Schlüsseltechnik in der Grundlagen- und der angewandten Forschung geworden, etwa zum Test der Konstanz von Naturkonstanten oder für Höhenmessungen in der Geodäsie. Jetzt haben Forschende des QUEST-Instituts in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) Heidelberg, der TU Braunschweig und im Rahmen des Exzellenzclusters QuantumFrontiers zum ersten Mal eine optische Atomuhr realisiert, die auf hochgeladenen Ionen basiert. Diese Art von Ionen bietet sich für eine solche Anwendung an, da sie außergewöhnliche atomare Eigenschaften und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber externen elektromagnetischen Feldern haben. Über ihre Ergebnisse berichten die Forschenden in der aktuellen Ausgabe von Nature.

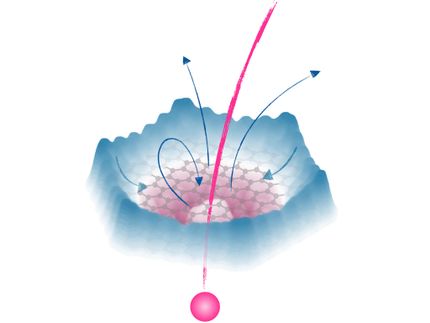

Künstlerische Darstellung der Laserabfrage eines hochgeladenen Uhren-Ions

PTB

Hochgeladene Ionen sind eine weit verbreitete Form der Materie im Kosmos, wo sie beispielsweise in der Sonne oder anderen Sternen vorkommen. Sie heißen so, weil sie viele Elektronen verloren haben und daher eine hohe positive Ladung aufweisen. Deswegen sind ihre äußeren Elektronen stärker am Atomkern gebunden als in neutralen oder schwach geladenen Atomen. Aus diesem Grund reagieren hochgeladene Ionen weniger stark auf Störungen durch äußere elektromagnetische Felder, können aber als eine empfindliche Sonde für fundamentale Effekte der speziellen Relativitätstheorie, der Quantenelektrodynamik und des Atomkerns dienen. „Daher erwarteten wir, dass eine optische Atomuhr mit hochgeladenen Ionen uns hilft, diese grundlegenden Theorien besser zu testen“, erläutert PTB-Physiker Lukas Spieß. Diese Hoffnung hat sich bereits erfüllt: „Wir konnten den quantenelektrodynamischen Kernrückstoß, eine wichtige theoretische Vorhersage, in einem Fünf-Elektronen-System nachweisen, was zuvor in keinem anderen Experiment gelungen ist“, sagt Spieß.

Zuvor hatte das Team in jahrelanger Arbeit einige grundlegende Probleme lösen müssen, wie etwa die Detektion und das Kühlen: Für Atomuhren muss man die Teilchen extrem herunterkühlen, um sie möglichst zum Stillstand zu bringen und so in Ruhe ihre Frequenz auszulesen. Hochgeladene Ionen aber werden produziert, indem man ein extrem heißes Plasma erzeugt. Aufgrund ihrer extremen Atomstruktur kann man hochgeladene Ionen nicht direkt mit Laserlicht kühlen, und auch übliche Detektionsverfahren sind nicht anwendbar. Dies wurde durch eine Zusammenarbeit zwischen dem Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg (MPIK) und dem QUEST-Institut an der PTB gelöst, indem ein einzelnes hochgeladenes Argon-Ion aus einem heißen Plasma isoliert und zusammen mit einem einfach geladenen Beryllium-Ion in einer Ionenfalle gespeichert wurde. Das erlaubt es, das hochgeladene Ion indirekt zu kühlen und mithilfe des Beryllium-Ions zu untersuchen. Für die folgenden Experimente wurde (zunächst am MPIK und abschließend an der PTB, teilweise von Studierenden, die zwischen beiden Institutionen wechselten) ein kryogenes Fallensystem gebaut. Anschließend gelang es durch einen in der PTB entwickelten Quantenalgorithmus, das hochgeladene Ion noch weiter, nämlich nahe an den quantenmechanischen Grundzustand zu kühlen. Das entsprach einer Temperatur von 200 millionstel Kelvin oberhalb des absoluten Nullpunkts. Diese Ergebnisse wurden bereits 2020 in Nature und 2021 in Physical Review X veröffentlicht.

Jetzt ist den Forschenden der nächste Schritt gelungen: Sie haben eine optische Atomuhr basierend auf dreizehnfach geladenen Argon-Ionen realisiert und das Ticken mit der bestehenden Ytterbium-Ionen-Uhr an der PTB verglichen. Dazu mussten sie das System genaustens analysieren, um beispielsweise die Bewegung des hochgeladenen Ions und Effekte äußerer Störfelder zu verstehen. Dabei wurde eine Messunsicherheit von 2 Teilen in 10 hoch 17 erreicht, was vergleichbar mit vielen aktuell betriebenen optischen Atomuhren ist. „Wir erwarten eine weitere Reduktion der Unsicherheit durch technische Verbesserungen, was uns in den Bereich der besten Atomuhren bringen sollte“, sagt Prof. Piet Schmidt, der die Forschungsgruppe leitet.

Damit haben die Forschenden eine ernsthafte Konkurrenz zu den existierenden optischen Atomuhren auf der Basis etwa einzelner Ytterbium-Ionen oder neutraler Strontium-Atome geschaffen. Die angewandten Methoden sind universell einsetzbar und erlauben es, viele verschiedene hochgeladene Ionen zu untersuchen. Darunter fallen auch atomare Systeme, mit denen man nach Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik suchen kann. Andere hochgeladene Ionen sind besonders empfindlich gegenüber Änderungen der Feinstrukturkonstante und gegenüber bestimmten Kandidaten dunkler Materie, die in Modellen jenseits des Standardmodells gefordert werden, aber mit bisherigen Methoden nicht nachgewiesen werden konnten.