Max-Planck-Startup entwickelt effizientere Batterien

Batene startet mit einer Finanzierung von zehn Millionen Euro

Anzeigen

Eine Erfindung von Forschenden des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung könnte Batterien deutlich leichter, effizienter und sicherer machen. Das Team hat einen Weg gefunden, sehr feine Metallvliese zu erzeugen, die als Stromkollektoren in Batterien dienen und diese leistungsfähiger machen können. Die Batene GmbH, eine Ausgründung des Instituts, hat die Technik über die Technologietransfer-Organisation Max-Planck-Innovation lizenziert und vermarktet sie nun. Dafür erhält das Start-Up eine erste Finanzierung von zehn Millionen Euro.

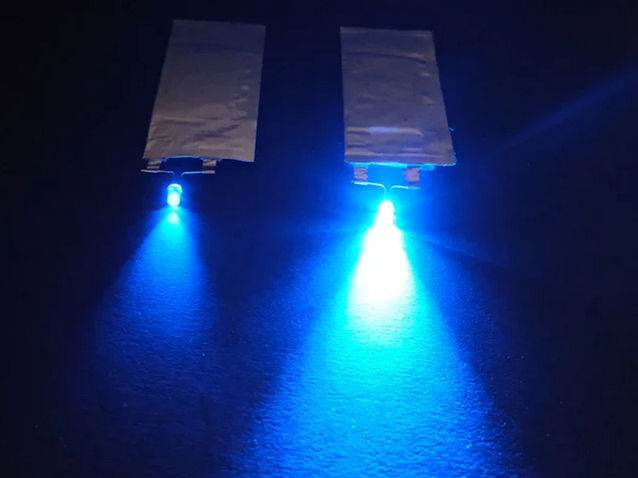

Standard Batterie (links) und Batene Fleece-basierende Batteriezelle (rechts) mit jeweils der gleichen Menge an aktivem Material.

© Batene GmbH

Batterien sind eine Schlüsseltechnik der Energiewende: Sie können die elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen für Zeiten speichern, in denen Fotovoltaik und Windkraft keinen Strom liefern. Und sie ermöglichen es, Fahrzeuge klimafreundlich anzutreiben. Dafür könnten sie sich künftig noch besser eignen. Möglich macht das die Technik, die Batene nun zur Marktreife bringt.

„Der neue Ansatz ermöglicht die Herstellung einer neuen Generation von Akkumulatoren. Die metallischen Vliese erfüllen den Wunsch nach leichteren Batterien mit hoher Energiedichte, schnelleren Ladezeiten, längeren Batterielaufzeiten und einer längeren Lebensdauer. Darüber hinaus werden durch einen deutlich reduzierten Materialverbrauch und einen äußerst energiesparenden Herstellungsprozess natürliche Ressourcen geschont“, sagt Martin Möller, der Geschäftsführer von Batene GmbH. „All das hilft der Gesellschaft bei der Transformation weg von fossilen Brennstoffen hin zu einer CO2-freien Wirtschaft. Eben dieser Schutz von Klima und Umwelt spielte in unseren Überlegungen eine ebenso wichtige Rolle wie wirtschaftliche Faktoren.“

Batterien werden aus einer Vielzahl von Zellen gebaut, die jeweils gleich konstruiert sind. In zwei Elektroden (Kathode und Anode), die von einem Separator getrennt werden, befindet sich das sogenannte Aktivmaterial. Dieses besteht zum Beispiel aus verschiedenen Lithium-Verbindungen und speichert die Energie. Diese Aktivmaterialien werden auf einen gut leitenden Stromkollektor aufgebracht. In der Regel wird hierfür an der Kathode eine Aluminiumfolie, an der Anode eine Kupferfolie verwendet. Während des Speicher- und Entladevorgangs der Batterie bewegen sich die Lithiumionen von einer Elektrode zur anderen und sorgen so für den gewünschten Elektronen- beziehungsweise Stromfluss. Das funktioniert jedoch nur in Schichten mit einer Dicke von unter 0,2 Millimeter gut. Daher müssen die einzelnen Zellen sehr dünn sein und unter großem Materialeinsatz gestapelt werden. Die Erfindungen des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung bieten eine überraschend einfache Lösung für dieses Problem.

Amorphe Metallfasern ermöglichen dickere Zellen

Kernpunkt der Neuentwicklung ist ein von Joachim Spatz, Direktor am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, entwickeltes Verfahren, mit dem sich sehr feine Metallfasern herstellen lassen. Die amorphen metallischen Fasern, die eine sehr gute elektrische Leitfähigkeit besitzen, werden zu einem dichten, leitfähigen Metallgewebe verarbeitet und mit dem jeweiligen Aktivmaterial von Anode und Kathode gefüllt. Solche Elektroden ermöglichen es, die Dicke der Batteriezellen auf über zwei Millimeter zu erhöhen, also das Zehnfache heute üblicher Zellen. Dickere Zellen reduzieren das in der Batterie verbaute nicht aktive Material drastisch. So beträgt der Gewichtsanteil des für die Energiespeicherung wichtigen Aktivmaterials heute nur etwa 60 Prozent. Das neue Design der am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung entwickelten Batterie reduziert den Metallanteil auf ein Zehntel und steigert den Anteil des Aktivmaterials am Gesamtgewicht der Batterie auf über 90 Prozent.

Da die Metallvliese im Vergleich zu den herkömmlichen Stromkollektoren eine deutlich größere Oberfläche aufweisen, lassen sich Batterien mit solchen Stromkollektoren wesentlich schneller be- und entladen. Zudem reduziert das Metallgewebe den elektrischen Widerstand der Elektroden und erhöht deren mechanische Stabilität, was die Batterien sicherer macht. Da der Einsatz von ultrafeinen Metallvlieselektroden nicht auf die heute bereits etablierten Lithium-Ionen-Batterien beschränkt ist, ergibt sich aus der Sicht der Gründer und Investoren von Batene auch ein großes Potenzial für zukünftige Generationen von Akkumulatoren, wie etwa die in der Entwicklung befindlichen Lithium-Metall-und Feststoff-Batterien oder die Natrium-Ionen Batterien.

Weiterentwicklung der Technologie

Die Batene GmbH, die Anfang 2022 gegründet wurde, hat nun die entsprechenden Rechte zur Entwicklung und Vermarktung der Technologien exklusiv lizenziert. Demonstratoren, die sich als sehr leistungsfähig erwiesen, haben bereits gezeigt, dass die Erfindung praxistauglich ist. Nun wird das Start-Up zum einen eine größere Produktionskapazität für Elektroden aus Metallvlies aufbauen und die Technik weiterentwickeln.

Ein Gremium von Investoren und Visionären, die durch wirtschaftliche, ökologische und soziale Verantwortung motiviert sind, unterstützt Batene sowohl finanziell mit zehn Millionen Euro als auch strategisch. Dank einer Kapitalerhöhung wird das Unternehmen nun mit 42 Millionen Euro bewertet. So sind Ocean Zero LLC, die in innovative junge Unternehmen für die beschleunigte Dekarbonisierung des Seeverkehrs investiert, und Christer von der Burg Co-Lead-Investoren.

„Die neue Technologie von Batene besitzt erhebliches wirtschaftliches Potential, da die Nachfrage nach Batterien in den kommenden Jahren weiter stark zunehmen wird, und Batteriehersteller daher auf der Suche nach neuen effizienteren Technologien sind“, sagt Bernd Ctortecka, Patent- und Lizenzmanager bei Max-Planck-Innovation, der zentralen Technologietransfer-Organisation der Max-Planck-Gesellschaft. „Darüber hinaus können die metallischen Vliese auch in vielen weiteren technischen Feldern eingesetzt werden, darunter in der Filtration, der elektromagnetischen Abschirmung sowie der Katalyse.“

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Da tut sich was in der Chemie-Branche …

So sieht echter Pioniergeist aus: Jede Menge innovative Start-ups bringen frische Ideen, Herzblut und Unternehmergeist auf, um die Welt von morgen zum Positiven zu verändern. Tauchen Sie ein in die Welt dieser Jungunternehmen und nutzen Sie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Gründern.

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Batterietechnik

Die Themenwelt Batterietechnik bündelt relevantes Wissen in einzigartiger Weise. Hier finden Sie alles über Anbieter und deren Produkte, Webinare, Whitepaper, Kataloge und Broschüren.

Themenwelt Batterietechnik

Die Themenwelt Batterietechnik bündelt relevantes Wissen in einzigartiger Weise. Hier finden Sie alles über Anbieter und deren Produkte, Webinare, Whitepaper, Kataloge und Broschüren.