Mit Licht in die Nanowelt: Wie optische Mikroskope detaillierte Untersuchungen von Nanopartikeln erlauben

Das Ziel: Entwicklung neuartiger Nanopartikel für biomedizinische Anwendungen

Anzeigen

Es klingt, als wollte man eine Schallplatte mit einem Hammer abtasten: Licht ist eigentlich zu „grob“, um kleine Teilchen im Nanometerbereich damit abzubilden. In ihrem von der EU geförderten Projekt „Supercol“ wollen Wissenschaftler*innen aber genau das bewerkstelligen: Die Untersuchung von Nanopartikeln mit Licht. Damit dies gelingen kann kombinieren sie Nobelpreis-gekrönte Methoden mit modernen Computerverfahren. Das Ziel: Die Entwicklung neuartiger Nanopartikel für biomedizinische Anwendungen.

Mit einer Kombination aus hochauflösender Mikroskopie und Elektronenmikroskopie können Wissenschaftler*innen nun die Position von Molekülen auf Nanopartikeloberflächen viel genauer bestimmen. Dies könnte neue biomedizinische Anwendungen ermöglichen.

Max-Planck-Institut für Polymerforschung

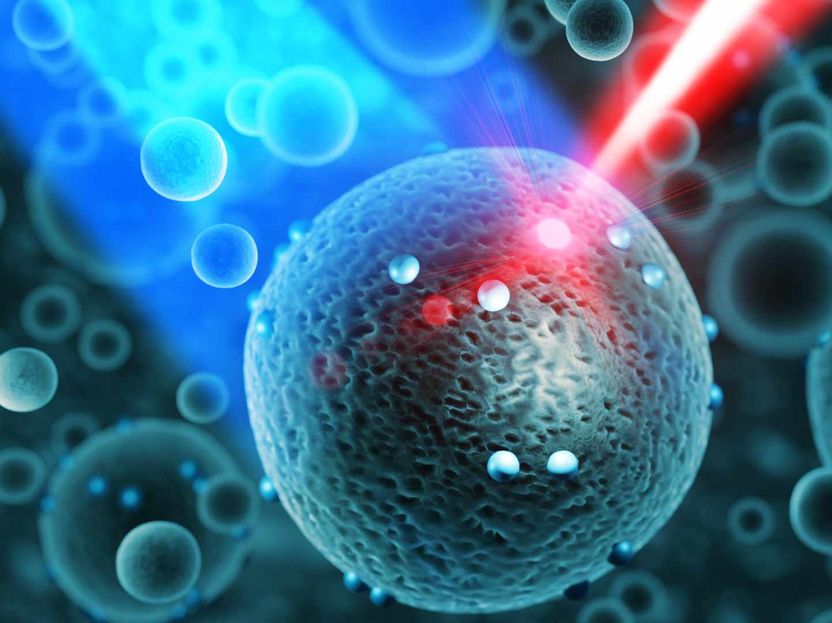

Nanopartikel – also kleine Teilchen mit einer Größe im Bereich von einigen zehn bis hundert Milliardstel Metern – sind ein weitreichendes Forschungsgebiet. Unter anderem werden damit neueste biomedizinische Anwendungen möglich, indem sie als eine Art Behälter Wirkstoffe zum Ziel transportieren. Im Idealfall sind ihre Oberflächen „funktionalisiert“ – also mit einem molekularen Puzzlestück versehen, was diese nur an gewünschten Zielzellen im Körper andocken lässt.

Die Untersuchung solcher Partikel und der sich darauf befindenden Moleküle ist jedoch schwierig: Licht ist grundsätzlich zu „grob“, um solche Partikel in einem Lichtmikroskop abzubilden. Sichtbares Licht im Bereich von UV bis Infrarot kann maximal Partikel mit einer Größe von 200 Nanometern – 200 Milliardstel Metern – auflösen. Zu groß also, um festzustellen, wo beispielsweise ein molekulares Puzzlestück auf dessen Oberfläche sitzt oder deren Anzahl zu bestimmen.

„Das ist so ähnlich, wie wenn man versuchen würde, mit einem Hammer eine Schallplatte anzuhören, wo man doch eigentlich eine Nadel braucht“, erklärt Ingo Lieberwirth, Gruppenleiter im Arbeitskreis von Katharina Landfester am Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Lieberwirth leitet die Gruppe „Elektronenmikroskopie“ und weiß daher: „Elektronenmikroskope können solche Partikel gut abbilden – jedoch ist die Gefahr auch groß, dass die verwendeten Elektronen die angedockten Moleküle beschädigen.“

Auf zu höherer Auflösung

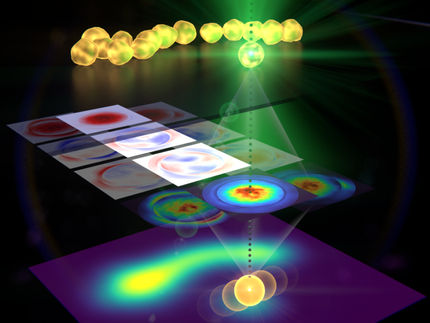

Daher haben sich die Forschenden einer Methode bedient, für die 2014 der Nobelpreis in Chemie verliehen wurde: In der sogenannten „Superauflösenden Mikroskopie“ werden kleine fluoreszierende Partikel – Fluorophore genannt – verwendet und, im Falle der Nanopartikel, mit den Molekülen auf dessen Oberfläche verbunden. Diese Fluorophore haben die Eigenschaft, in einem Mikroskop statistisch zu blinken. Die Position dieses Blinksignals kann viel genauer festgestellt werden, als dies bei konventioneller optischer Mikroskopie möglich wäre.

„Stellen Sie sich das einfach so vor wie zwei Personen, die nebeneinander auf einem dunklen Berg stehen und mit ihren Taschenlampen in ihre Richtung leuchten“, so Lieberwirth. „Wenn beide gleichzeitig leuchten, ist es schwer zu erkennen, dass es zwei Taschenlampen sind. Wenn es aber blinkt, wird der Positionsunterschied viel deutlicher.“

Mit Computerpower zur Wahrheit

Das auf diese Art erhaltene Bild des Nanopartikels ist jedoch nur die halbe Wahrheit: Nanopartikel besitzen Eigenschaften, die dieses Bild verfälschen und verzerren können – z. B. Resonanzphänomene, die dafür sorgen, dass nicht nur das Flurophor, sondern auch ein Teil des Nanopartikels leuchtet. Die Wissenschaftler*innen haben daher Nanopartikel sowohl mit Hilfe der Elektronenmikroskopie wie auch mit Hilfe der superauflösenden Lichtmikroskopie aufgenommen. Während die Elektronenmikroskopie die „wahre“ Position des angedockten Moleküls liefert, sorgen physikalische Effekte im Lichtmikroskop für eine Verschiebung. Eine Software korreliert nun beide Bilder – und kann somit basierend auf der lichtmikroskopischen Aufnahme die wahre Position vorhersagen.

Die Forschenden hoffen nun, mit ihrer Methode Nanopartikel im Lichtmikroskop untersuchen zu können, welches schnellere Ergebnisse liefert und die Partikel nicht zerstört. Damit können in Zukunft Nanopartikel noch genauer und umfassender untersucht werden, um so zu neuen biomedizinischen Anwendungen zu gelangen.