Außergewöhnliches Gemälde – außergewöhnliche Bleiverbindung

Mikro- und Makro Röntgenanalyse detektiert Bleiformiat in Rembrandts Nachtwache

Anzeigen

Rembrandt van Rijn war einer der bedeutendsten niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Sein wohl berühmtestes Gemälde ist die Nachtwache von 1642, die heute im Rijksmuseum in Amsterdam bewundert werden kann. Ein internationales Team identifizierte jetzt Bleiformiat in verschiedenen Bereichen der Nachtwache, eine für Gemälde sehr ungewöhnliche Verbindung. Die in der Zeitschrift Angewandte Chemie vorgestellten Ergebnisse geben neue Hinweise hinsichtlich der Malpraktiken Rembrandts und der Reaktivität von Bleitrocknungsmitteln in Ölmatrices historischer Gemälde.

Außergewöhnliches Gemälde – außergewöhnliche Bleiverbindung

(c) Wiley-VCH

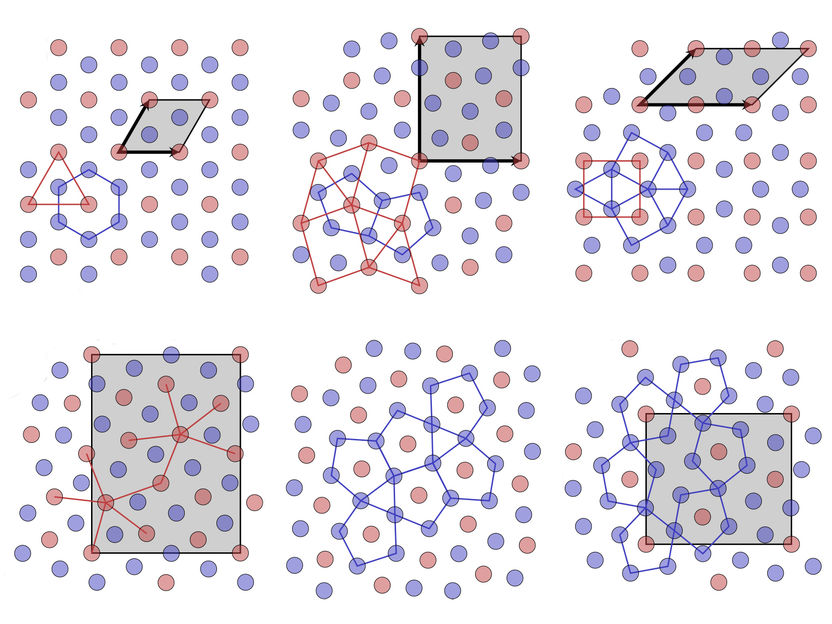

„Operation Night Watch“ ist ein umfangreiches Forschungs- und Konservierungsprojekt an Rembrandts Nachtwache, bei dem Konservateur:innen, Kunsthistoriker:innen und andere Wissenschaftler:innen eng zusammenarbeiten. In diesem Rahmen wurden Zusammensetzung und Materialverteilung durch großflächige Röntgenpulverdiffraktometrie ermittelt, parallel wurden Mikro-Röntgenverfahren mit Synchrotonstrahlung sowie Infrarot-Mikroskopie an winzigen Proben durchgeführt. So gelang dem Team vom Rijksmuseum sowie der Universität Amsterdam, dem CNRS, der European Synchrotron Radiation Facility in Frankreich sowie der Universität Antwerpen u.a. die Identifizierung und Kartierung verschiedener Bleiverbindungen in Rembrandts Farbschichten.

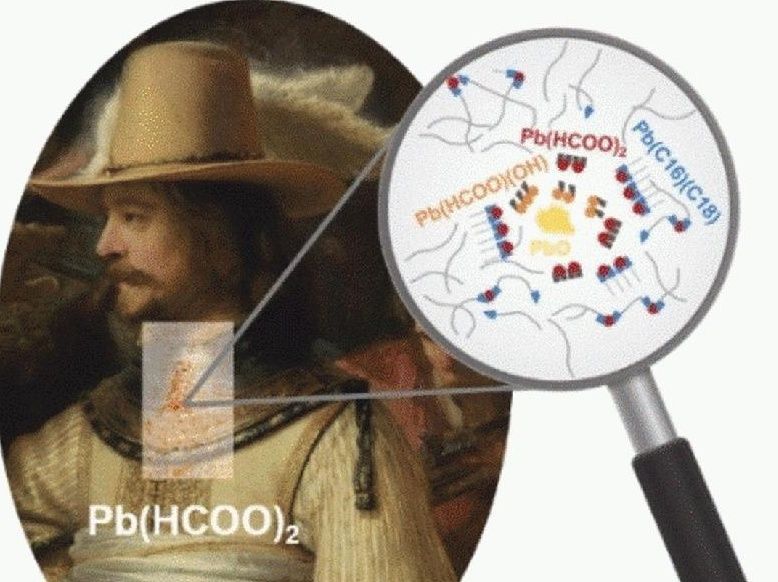

Blei-Pigmente wurden breit von Rembrandt eingesetzt. Das gebräuchlichste war Bleiweiß, eine Mischung aus den Bleicarbonaten Hydrocerussit Pb3(CO3)2(OH)2 und Cerussit PbCO3. Daneben kommt Blei in weiteren Pigmenten und daraus entstandenen Verbindungen vor. Sehr ungewöhnlich war dagegen eine weitere Entdeckung des Teams um Victor Gonzalez, Ida Fazlic und Marine Cotte: Blei(II)formiat Pb(HCOO)2 – eine Verbindung, die zuvor noch nie in historischen Ölgemälden gefunden wurde. Bleiformiat, das Bleisalz der Ameisensäure, wurde in verschiedenen Bereichen der Nachtwache identifiziert – in einigen Fällen zusammen mit Plumbonacrit, Pb5(CO3)3O(OH)2, einer anderen seltenen Bleiverbindung.

Um den chemischen Ursprung des Bleiformiats zu erforschen, stellte das Team Modell-Farbschichten nach alten Rezepturen her. Beispielsweise wurde ein Öltrocknungsmittel durch Erhitzen von Leinöl, dem gängigsten Bindemittel für Farben zu der Zeit, mit Bleioxid PbO hergestellt. Bleioxid ist ein metallhaltiges Trocknungsmittel, das Farben rascher aushärtet.

Wie sich zeigte, kann PbO in Ölfarben zu Bleiformiat reagieren. Auch wenn kein kristallines PbO in der Nachtwache detektiert wurde, unterstützen die Ergebnisse die Hypothese, dass ein Öl mit einem solchen Bleitrocknungsmittel verwendet wurde. Aber andere Hypothesen müssen ebenfalls bedacht werden. Vergangene Konservierungsarbeiten an der Nachtwache, vor allem der mögliche Auftrag eines ölbasierten Firnisses im 18. Jahrhundert, könnten die Bildung von Bleiformiat auf dem Gemälde begünstigt haben. Das Team untersucht jetzt die Kinetik der Entstehung von Bleiformiaten und deren Stabilität in Ölfarben.