"Käseschnüffler" überwacht den Reifegrad

Junger Gouda schmeckt ziemlich fade. Erst mit der Zeit entsteht beim Reifeprozess jener komplizierte Mix von Geschmacksmolekülen, der Kennern das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Chemiker der Universität Bonn haben einen Sensor entwickelt, der den Reifegrad von Käse, Äpfeln oder Bananen "erschnüffeln" kann. Sie stellen ihn vom 7. bis zum 12. April auf der diesjährigen Hannover-Messe, Halle 18, Erdgeschoss, Stand A02, vor.

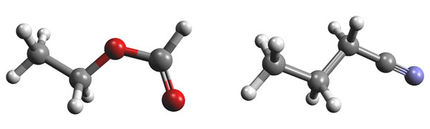

Unreife Äpfel beispielsweise geben vor allem niedermolekulare Alkohole oder Aldehyde in die Umgebungsluft ab. Später produzieren sie jedoch mehr und mehr so genannte Ester. Bei der Reifung von Gouda dagegen werden Fette in Alkohole und weitere Substanzen umgewandelt - ein Prozess, den der Kenner auch mit der Nase verfolgen kann. Und nicht nur der: Aus dem Verhältnis der einzelnen Geruchsmoleküle kann der in Bonn entwickelte Sensor ziemlich genau den Reifegrad von Käse oder Obst feststellen. Die Wissenschaftler um Professor Dr. Joachim Bargon und Dr. Klaus Woelk vom Institut für Theoretische und Physikalische Chemie werden in Hannover nicht nur ihren Sensorbaustein präsentieren, sondern auch demonstrieren, auf welche Komponenten er anspricht und wie er funktioniert. Die Standbesucher können sich auch als Testriecher betätigen und den Duft unterschiedlich reifer Äpfel mit synthetischen Geruchskomponenten vergleichen.

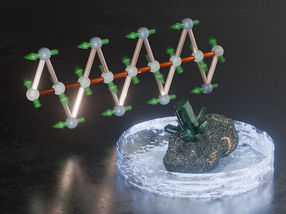

Die Wissenschaftler präsentieren zudem ein neuartiges Gerät, das sich unter anderem zum Einsatz in den Materialwissenschaften eignet. Es basiert auf der aus der Medizin bekannten MR-Tomographie; anders als medizinische MR-Geräte liefert der Bonner MR-Reaktor aber Bilder in einer Auflösung von wenigen tausendstel Millimetern - genug, um beispielsweise die Alterung von Hautcrèmes untersuchen zu können. Zudem lässt sich im selben Reaktor spektroskopisch der Ablauf chemischer Reaktionen beobachten. Wichtig ist das unter anderem für die Pharmaindustrie: Dort versucht man, durch eine geeignete Prozessführung bei der Herstellung von Wirkstoffen die Bildung bestimmter Nebenprodukte, zum Beispiel unerwünschter Enantiomere, zu verhindern. Im Bonner MR-Reaktor lässt sich der Erfolg dieser Maßnahmen einfacher beurteilen als bislang. Enantiomere verhalten sich zum Wirkstoff spiegelbildlich, ähnlich wie ein rechter zum linken Handschuh. Chemisch oder physikalisch sind sie nur schwer vom gewünschten Produkt zu unterscheiden, biologisch können sie aber wertlos sein oder sogar gefährliche Nebenwirkungen haben. Ein Beispiel ist das Contergan: War der eigentliche Wirkstoff ein harmloses Schlafmittel, rief sein Spiegelbild bei Tausenden von Ungeborenen schwerste Missbildungen hervor.

Themen

Organisationen

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Chemie-Branche in Ihren Posteingang

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.