Riesenspeicher dank Zwergkondensatoren

Deutsch-koreanisches Forscherteam produziert in einem neuen Verfahren permanente Datenspeicher und stellt dabei einen Rekord in der Speicherdichte auf

Anzeigen

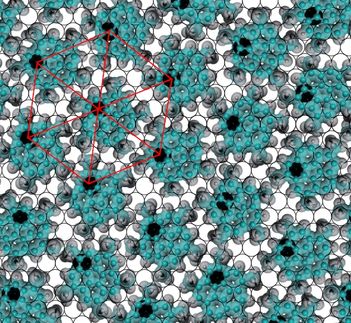

Immer kleiner und leichter, aber auch schneller und leistungsstärker soll die Elektronik von morgen sein. Eine Methode, die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik, der Pohang University of Science and Technology (POSTECH) in Korea und des Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS) jetzt entwickelt haben, könnte dabei helfen. Das neue Verfahren ermöglicht es nämlich, besonders dicht gepackte Datenspeicher herzustellen. Mit Hilfe einer extrem fein perforierten Maske haben die Forscher Kondensatoren aus Platin und Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) mit einer Dichte von 176 Milliarden Stück auf einem Quadratzoll untergebracht - das ist Weltrekord für dieses Material. Solche Speicherpunkte lassen sich leicht ansteuern und speichern Information dauerhaft. Chips aus diesem Material könnten daher die derzeitigen Arbeitsspeicher ersetzen, in denen die gespeicherten Bits ständig aufgefrischt werden müssen.

Permanente Datenspeicher aus der deutsch-koreanischen Kooperation können zudem auf diese Weise 176 Milliarden Bits pro Quadratzoll speichern, das sind 27 Milliarden pro Quadratzentimeter - mehr als alle vergleichbaren Speicher dieser Materialklasse. "Wir nähern uns damit Speicherdichten von einigen Terabit, Billionen von Bits, pro Quadratzoll", sagt Dietrich Hesse, der als Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik in Halle an den Arbeiten des Forscher-Teams maßgeblich beteiligt war: "Und wir hoffen, dass wir die Speicherdichte noch weiter steigern können."

So hohe Speicherdichten sind eine Voraussetzung, damit permanente Speicher breitere Anwendung finden. Sie könnten etwa die Festplatte und das lästige Booten im PC überflüssig machen. Für den Einsatz als Speicher erfüllen die Nanokondensatoren noch eine weitere Bedingung: Jeden Speicherpunkt können die Wissenschaftler gezielt ansteuern, obwohl sie nur gut 60 Nanometer Abstand voneinander haben. "Diese Arbeit zeigt, dass auch ganz unkonventionelle und bisher nicht beachtete Herstellungsmethoden aus Nachbargebieten der Elektronik-Forschung einen wesentlichen Fortschritt bei der Suche nach Konzepten für hochdichte Festkörperspeicher bringen können", sagt Professor Ulrich Gösele, Direktor am Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik.

Originalveröffentlichung:Woo Lee, Hee Han, Andriy Lotnyk, Markus A. Schubert, Stephan Senz, Marin Alexe, Dietrich Hesse, Sunggi Baik und Ulrich Gösele; "Individually addressable epitaxial ferroelectric nanocapacitor arrays with near Tb inch-2 density"; Nature Nanotechnology Advance Online Publication 2008.