Reaktionen mit Licht antreiben – ohne Lösungsmittel

Fotochemie: Der richtige Move ermöglicht lichtgetriebene Reaktionen ohne umweltschädliche Lösungsmittel

Anzeigen

Licht ist eine umweltfreundliche Energiequelle für chemische Reaktionen. Nur braucht es bislang große Mengen schädlicher Lösungsmittel, damit das Licht in starker Verdünnung auch ankommt, wo es gebraucht wird. Carolina Spula spart sich das Lösungsmittel. Die Doktorandin am Lehrstuhl Anorganische Chemie I der Ruhr-Universität Bochum bei Prof. Dr. Lars Borchardt arbeitet stattdessen mit Bewegung und lässt fotochemische Reaktionen an Feststoffen trocken ablaufen. Darüber berichtet Rubin, das Wissenschaftsmagazin der Ruhr-Universität Bochum.

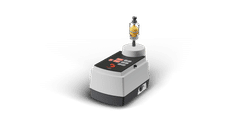

Die transparenten Zylinder und die kleinen Teflonkugeln entwickelten die Forschenden für die Experimente selbst.

© RUB, Kramer

„Bisher war man bei der Feststoff-Fotochemie auf sehr kleine Mengen begrenzt“, erläutert Carolina Spula. Da das Licht nicht tief in einen Feststoff – häufig ein Pulver – eindringt, konnte man zum Beispiel nur ganz dünne Pulverschichten auf ein Glasplättchen auftragen und das dann von unten beleuchten. Wie aber kann man dafür sorgen, dass auch größere Mengen Pulver überall ausreichend Licht abbekommen, um reagieren zu können?

Carolina Spula entwickelte in ihrer Doktorarbeit spezielle Fotoreaktoren für Kugelmühlen, um die aus einem transparenten Quarzglaszylinder und mehreren kleinen Teflonkugeln bestehenden Reaktionsgefäße während des Schüttelns bestrahlen zu können. Den Ausgangsstoff für die gewünschte lichtgetriebene Reaktion füllt sie in Pulverform hinein.

Schütteln oder mixen

Um größere Pulvermengen behandeln zu können, probierte sie eine andere Methode aus, den Röhrcheninhalt in Bewegung zu versetzen: den resonant akustischen Mixer. Hier wird das Röhrchen aufrecht eingespannt und vertikal in Schwingungen versetzt. „Das ist in etwa so wie bei den Farbmischanlagen, die es in Baumärkten gibt“, veranschaulicht sie. Da man dabei keine Kugeln benötigt, kann man mehr Pulver ins Röhrchen füllen.

Die Reaktionen, auf die es Carolina Spula abgesehen hat, sind alle organischer Natur. So ist es ihr gelungen, kleine Graphen-Nanoribbons zu erzeugen und ihre Erkenntnisse auf sogenannte C-X-Funktionalisierungen zu übertragen. „Die Auswertung hat gezeigt, dass unsere UV-unterstützte mechanochemische Methode im Vergleich zu lösungsmittelbasierten oder metallkatalysierten Methoden die besten Ökobilanzwerte bei geringstem Energieverbrauch aufweist“, berichtet die Forscherin.