Eine Schatzkarte für das Reich der Elektrokatalysatoren

Die Anzahl der Möglichkeiten erschwert die Suche nach aussichtsreichen Materialien: Ein Forscherteam hat dafür nun eine effiziente Methode entwickelt

Anzeigen

In Materialien, die aus fünf oder mehr Elementen zusammengesetzt sind, liegen effiziente Elektrokatalysatoren verborgen, die zum Beispiel für die Erzeugung von grünem Wasserstoff gebraucht werden. Ein Team der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Universität Kopenhagen hat eine effiziente Methode entwickelt, die aussichtsreichen Kandidaten in den unzähligen möglichen Materialien ausfindig zu machen. Dazu kombinierten die Forschenden Experimente und Simulation.

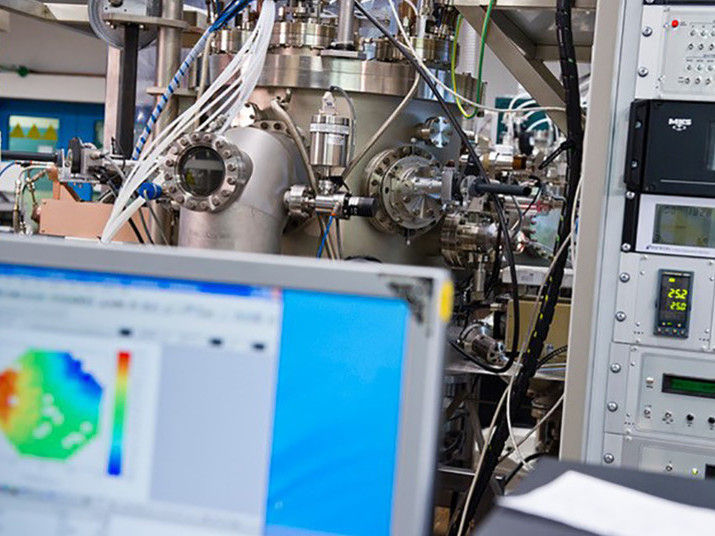

Ein Blick auf die Sputteranlage an der RUB, mit der die Materialbibliotheken hergestellt wurden.

© Christian Nielinger

Millionen Systeme sind denkbar

Hochentropielegierungen, kurz HEAs, sind chemisch komplexe Materialien, die aus Mischungen von fünf oder mehr Elementen bestehen. Das Interessante an ihnen ist, dass sie völlig neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Elektrokatalysatoren bieten. Diese werden dringend benötigt, um Energiewandlungsprozesse effizienter zu machen, etwa für die Erzeugung und Nutzung von grünem Wasserstoff. „Das Problem mit HEAs ist, dass im Prinzip Millionen Hochentropiesysteme möglich sind und jedes System zehntausende verschiedene Zusammensetzungen beinhaltet“, erklärt Prof. Dr. Alfred Ludwig, der an der RUB den Lehrstuhl Materials Discovery and Interfaces leitet. Mit konventionellen Methoden und traditionellen Hochdurchsatzverfahren ist dieser Komplexität kaum beizukommen.

Fünf Quellen, sechs Konstellationen

In ihrer Arbeit beschreiben die Forschenden eine neue Methode, die helfen soll, erfolgversprechende Hochentropielegierungen für die Elektrokatalyse ausfindig zu machen. Im ersten Schritt hat das Team eine Möglichkeit entwickelt, möglichst viele potenzielle Zusammensetzungen herzustellen. Dafür nutzten die Forschenden eine Sputteranlage, die die fünf beteiligten Ausgangsstoffe zeitgleich auf einen Träger aufbringt. „Das kann man sich wie fünf Sprühdosen vorstellen, die auf einen Punkt des Ziels gerichtet sind“, erläutert RUB-Forscher Dr. Lars Banko. Auf jedem Punkt des Trägers entsteht so eine ganz bestimmte Zusammensetzung der fünf Ausgangsmaterialien. Da diese Zusammensetzung auch durch die Position der Quellen der Ausgangsstoffe beeinflusst wird, veränderte das Forschungsteam diese im Experiment. In die anschließenden Messungen flossen Daten aus den Herstellungsprozessen mit sechs verschiedenen Konstellationen der Quellen ein.

Das Team der RUB-Elektrochemie untersuchte die so beschichteten Träger dann auf ihre elektrokatalytische Aktivität und Stabilität. „So können wir Trends ausmachen, an welchen Stellen sich mögliche erfolgversprechende Kandidaten befinden“, erklärt Dr. Olga Krysiak, mit Lars Banko Erstautorin der Arbeit. Um der Zusammensetzung der Materialien noch näher zu kommen, glich das Team diese Daten aus dem Experiment mit einem großen Simulationsdatensatz ab, den die Forschenden der Universität Kopenhagen zur Verfügung stellten. Der Vergleich zwischen Simulation und Experiment ermöglicht es, bis auf die atomare Skala von Elektrokatalysatoren vorzudringen, die statistische Anordnung von Atomen an der Materialoberfläche abzuschätzen und deren Einfluss auf die katalytische Aktivität zu bestimmen.

Originalveröffentlichung

Lars Banko, Olga A. Krysiak, Jack K. Pedersen, Bin Xiao, Alan Savan, Tobias Löffler, Sabrina Baha, Jan Rossmeisl, Wolfgang Schuhmann, Alfred Ludwig; "Unravelling Composition–Activity–Stability Trends in High Entropy Alloy Electrocatalysts by Using a Data-Guided Combinatorial Synthesis Strategy and Computational Modeling"; Advanced Energy Materials; 2022