Forscher aus Mülheim gehen neuartigen Bismut-Komplexen auf den Grund

Chemiker vom MPI für Kohlenforschung publizieren verblüffende Ergebnisse in „Science"

Anzeigen

Um die Vorteile von Elementen und ihren molekularen Verbindungen gezielt ausspielen zu können, müssen Chemikerinnen und Chemiker ein grundlegendes Verständnis für deren Eigenschaften entwickeln. Im Fall des Elements Bismut hat ein Team des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung nun einen wichtigen Schritt getan.

Bismut ist das schwerste der stabilen Elemente im Periodensystem.

Florian Pircher/Pixabay

Die Chemikerinnen und Chemiker am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung wollen durch das rationale Design neuartiger Katalysatoren dazu beitragen, die Prozesse in der Chemieindustrie effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Um die Vorteile von Elementen wie beispielsweise Bismut und ihren molekularen Verbindungen gezielt spielen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis ihrer Eigenschaften notwendig. Und dass es noch einige bislang „weiße Flecken“ im atomaren Kosmos gibt, welche es zu erschließen gilt, hat nun ein Team um Josep Cornellà und Frank Neese, Gruppenleiter und Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, gezeigt. Ihre Arbeit zu einer verblüffenden Eigenschaft von bestimmten Bismut-Komplexen haben die Forscher jetzt unter dem Titel „Synthesis and isolation of a triplet bismuthinidene with a quenched magnetic response“ in der Fachzeitschrift „Science“ publiziert.

Besonderes Interesse für ein besonderes Element

Warum Bismut? Das Team von Forschungsgruppenleiter Josep Cornellà interessiert sich schon eine ganze Weile für dieses besondere Metall. „Bismut kann – im Vergleich zu anderen Metallen – einige Vorteile bieten. So ist es leichter verfügbar und weniger giftig als andere Elemente. Darüber hinaus könnten besondere Eigenschaften von Bismut, die andere „klassische“ Katalyse-Kandidaten nicht aufweisen, für künftige Reaktionsdesigns eine Rolle spielen“, erläutert Cornellà.

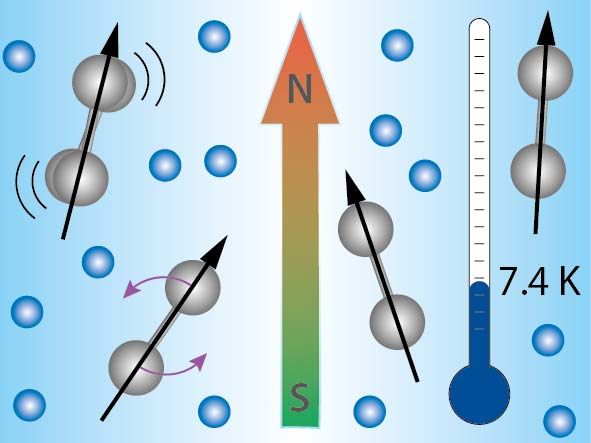

Was macht das Mülheimer Bismut-Molekül nun so ungewöhnlich? Atome bestehen aus dem Atomkern sowie aus einer Atomhülle, welche aus Elektronen besteht. Bei der Entstehung von Molekülen bilden sich chemische Bindungen zwischen den einzelnen Atomen, welche aus Paaren von Elektronen. Für Chemiker sind Moleküle immer dann besonders interessant, wenn diese Elektronpaar Bildung nicht „vollständig“ ist, denn dann tendieren die Moleküle dazu sehr reaktiv zu sein und mit anderen Molekülen in Interaktion zu treten.

„Normalerweise sind Moleküle mit ungepaarten Elektronen magnetisch“, erklärt Frank Neese. Doch nun haben die Kohlenforscher ein Bismut-haltiges Molekül entwickelt, welches über ungepaarte Elektronen verfügt, und seltsamerweise dennoch keinerlei Magnetismus zeigt. Des Rätsels Lösung hat unter anderem mit der besonderen Stellung von Bismut im Periodensystem der Elemente zu tun. So ist Bismut das schwerste der stabilen Elemente – alle nachfolgenden Elemente sind radioaktiv.

Quantenchemie-Programm aus Mülheim

Aufgrund des besonders schweren Atomkerns legen die Elektronen ein besonderes Verhalten an den Tag, welches nur mit Hilfe von Einsteins Relativitätstheorie verstanden werden kann. Ebendiese Eigenschaften führen zu dem zunächst verblüffenden experimentellen Befund. „Unser Molekül ist nicht wirklich ‚unmagnetisch‘“, erklären die Forscher, „allerdings gibt es auf der Erde kein Magnetfeld welches stark genug wäre, um den Magnetismus in unserem System zu detektieren“. Die Berechnung solcher hochkomplizierten, großen Moleküle unter Einbeziehung von relativistischen Effekten wurde durch das in Mülheim entwickelte Quantenchemie-Programmpaket ORCA möglich gemacht, welches weltweit von mehr als 50000 Chemikern intensiv genutzt wird.

Die Wissenschaftler aus Mülheim haben mit ihrer Arbeit den „chemischen Steckbrief“ von Bismut um einen wichtigen Punkt ergänzt. Wie man solche Eigenschaften im Design von neuartigen Katalysatoren nutzen kann, wird sicherlich Gegenstand zukünftiger Forschungsarbeiten sein.