Grüner Wasserstoff aus Solarenergie

Neuartige Solarzelle zur dezentralen Erzeugung von grünem Wasserstoff mit sehr hohem Wirkungsgrad

Anzeigen

Weltweit arbeiten Forschende an effizienteren Methoden zur Wasserstoffproduktion. Wasserstoff könnte entscheidend dazu beitragen, den Verbrauch fossiler Rohstoffe zu reduzieren, vor allem, wenn er mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Bereits existierende Technologien zur Herstellung von klimaneutralem Wasserstoff sind für eine breitere Anwendung noch zu ineffizient oder zu teuer. Ein Forschungsteam der Universität Tübingen präsentiert nun die Entwicklung einer neuartigen Solarzelle mit bemerkenswert hohem Wirkungsgrad. Sie ermöglicht eine dezentrale Herstellung von grünem Wasserstoff und hat das Potenzial für Anwendungen im industriellen Maßstab. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Fachmagazin Cell Reports Physical Science veröffentlicht.

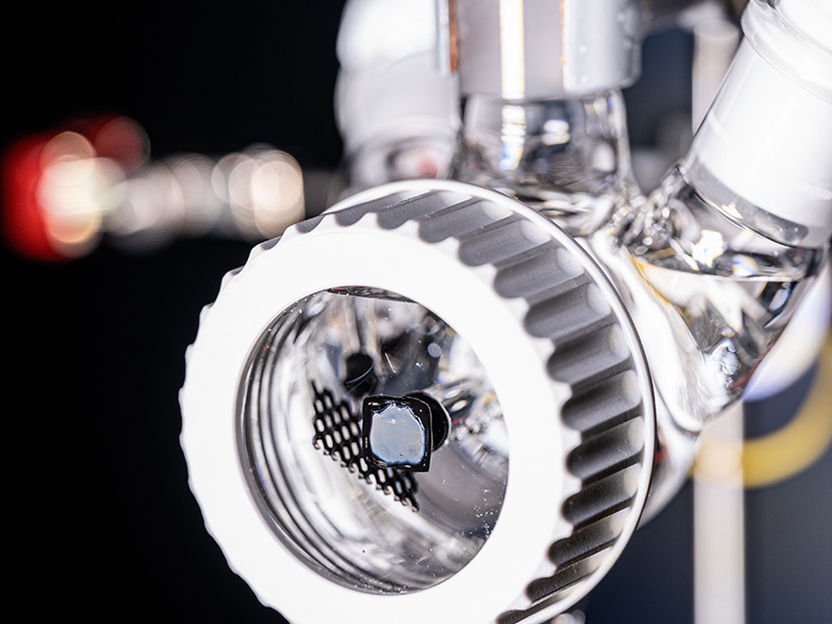

Die photoelektrochemische Schlenk-Zelle im Sonnensimulator. Die rechteckige, graue Fläche mit schwarzer Einrahmung im Vordergrund ist die photoelektrochemische Solarzelle.

© Valentin Marquardt / Universität Tübingen

Eine Solarzelle auf Tauchgang

Wird Wasserstoff über die sogenannte Elektrolyse mit erneuerbaren Energien aus Wasser hergestellt, bezeichnet man ihn wegen der klimafreundlichen Herstellung als grünen Wasserstoff. Bei der solaren Wasserspaltung, häufig auch als künstliche Photosynthese bezeichnet, wird Wasserstoff mit Energie aus der Sonne hergestellt. Ein Forschungsteam um Dr. Matthias May vom Institut für Physikalische und Theoretische Chemie der Universität Tübingen hat eine Solarzelle entwickelt, die integraler Bestandteil der photoelektrochemischen Apparatur ist und direkt mit den Katalysatoren für die Wasserspaltung zusammenarbeitet. Das Besondere der Tübinger Entwicklung: Ein zusätzlicher externer Stromkreis, wie etwa bei einem Photovoltaik-Solarpanel, ist nicht mehr nötig.

Dieser innovative Ansatz macht die Technologie kompakter, flexibler und potenziell kosteneffizienter. Aber mit diesem Aufbau werden auch die Anforderungen an die Solarzelle größer. "Unter Forschenden auf dem Gebiet ist die Realisierung von stabiler und effizienter photoelektrochemischer oder direkter Wasserspaltung so etwas wie der ‚heilige Gral`", sagt May.

Das Besondere am Aufbau der Solarzelle ist die hohe Kontrolle der Grenzflächen zwischen den verschiedenen Materialien. Die Oberflächenstrukturen werden hier auf einer Skala von wenigen Nanometern, also millionstel Millimetern, hergestellt und überprüft. Besonders schwierig sind kleine Kristalldefekte, die beispielsweise beim Wachstum der Solarzellenschichten entstehen. Diese verändern auch die elektronische Struktur und können damit einerseits die Effizienz und andererseits die Stabilität des Systems senken.

May ergänzt: "Insgesamt bleibt die Korrosion und somit die Langzeitstabilität der sich im Wasser befindenden Solarzelle aber die größte Herausforderung. Hier haben wir nun große Fortschritte im Vergleich zu unseren früheren Arbeiten gemacht."

Der technische Aufbau der neuen Zelle ist innovativ und besonders wirkungsvoll zugleich. Die Effizienz der solaren Wasserspaltung wird in Form des Wirkungsgrades gemessen. Der Wirkungsgrad zeigt dabei an, wieviel Prozent der Energie des Sonnenlichts in nutzbare Energie des Wasserstoffs (Heizwert) umgewandelt werden kann. Mit einem Wirkungsgrad von 18% präsentiert das Forschungsteam den zweithöchsten je gemessenen Wert für die direkte solare Wasserspaltung und sogar einen Weltrekord, wenn man die Fläche der Solarzelle berücksichtigt. Die ersten etwas höheren Wirkungsgrade für die Solare Wasserspaltung wurden 1998 mit 12% vom NREL in den USA präsentiert. Erst 2015 folgte der Sprung auf 14% (May et al.) und 2018 auf 19% (Cheng et al).

Anwendung in großem Maßstab denkbar

Dass die Technologie kommerzialisierbar ist, zeigen inzwischen mehrere Ausgründungen an anderen Universitäten mit deutlich geringeren Effizienzen. Erica Schmitt, Erstautorin der Studie, erklärt: "Was wir hier entwickelt haben, ist eine Technologie der solaren Wasserstofferzeugung, die keine leistungsstarke Anbindung an das Elektrizitätsnetz erfordert. Dadurch sind auch dauerhafte kleinere Insellösungen zur Energieversorgung denkbar."

Die Tübinger Arbeiten sind eingebettet in das Verbundprojekt H2Demo, an dem unter anderem das Fraunhofer Institut für Solare Energiesystem (ISE) beteiligt ist. Die nächsten Schritte umfassen die Verbesserung der Langzeitstabilität, den Transfer auf ein kostengünstigeres Materialsystem auf Siliziumbasis und die Skalierung auf größere Flächen. Die Forschungsergebnisse könnten einen bedeutenden Beitrag zur Energieversorgung und zur Reduzierung von CO2-Emissionen leisten.