Zusammenspiel von Chemie und Mechanik in Werkstoffen

Metalle und Polymere sind keine „toten Körper“

Anzeigen

Das Zusammenspiel von Chemie und Mechanik in technischen Werkstoffen untersuchen RUB-Wissenschaftler und Kollegen in einem neu eingerichteten Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Mit Computermodellen wollen sie dazu beitragen, Produktionsprozesse, Gebrauchseigenschaften und die Lebenszeit von Werkstoffen zu optimieren. Prof. Dr. Ingo Steinbach vom „Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation (ICAMS)“ der Ruhr-Universität Bochum koordiniert das Programm „Strong coupling of thermo-chemical and thermo-mechanical states in applied materials”, das die DFG zunächst für drei Jahre fördert. Etwa 20 Institute aus ganz Deutschland sind beteiligt.

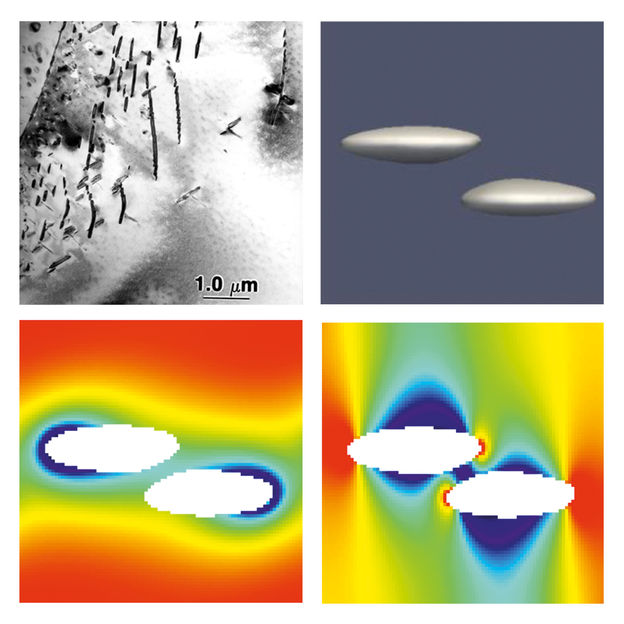

Mechanische und chemische Triebkräfte beeinflussen das Wachstum von Ausscheidungen in einer Nickel-Titan-Formgedächtnislegierung (Experiment oben links). Oben rechts: 3D-Simulation der Ausscheidungen. Unten links: Chemische Triebkräfte (Rot bedeutet eine hohe Triebkraft, Blau eine niedrige) sind in der Nähe der Ausscheidungen reduziert. Unten rechts: Mechanische, genauer gesagt elastische, Kräfte wirken an den äußeren Kanten eines Paares von Ausscheidungen und bewirken eine autokatalytische Keimbildung.

© Ruhr-Universität Bochum

Die Struktur von Werkstoffen ist nicht eingefroren

„Metalle werden üblicherweise als tote Körper mit einer eingefrorenen inneren Struktur angesehen“, sagt Ingo Steinbach. Aber so ist es nicht. Ähnlich einem menschlichen Haar, das sich je nach Feuchtigkeit der Umgebung lockt, reagieren auch Metalle, wenn sich die chemischen Bedingungen in ihrer Umwelt ändern – ebenso wie sie auf mechanische Belastung antworten. Chemische Aspekte beeinflussen ihre mechanischen Eigenschaften und eine mechanische Belastung wirkt auf die Chemie zurück. Bislang haben Forscher Chemie und Mechanik meist separat voneinander betrachtet. Im neuen Schwerpunktprogramm wollen die Wissenschaftler das wechselseitige Zusammenspiel dieser Aspekte in zwei grundlegend verschiedenen Materialklassen – Metallen und Polymeren – analysieren. Die gemeinsamen Erkenntnisse, gewonnen aus der Synergie der unterschiedlichen Materialklassen, sollen in neuartige Computermodelle münden. Zu diesem Zweck kooperieren experimentell und theoretisch arbeitende Wissenschaftler aus der Materialwissenschaft, Kontinuumsmechanik und Thermodynamik.

Die Phasenstruktur von Metallen und Polymeren nicht ignorieren

Im Zentrum des Projekts stehen Werkstoffe mit sogenannter thermo-chemo-mechanischer Kopplung, in denen temperaturabhängige mechanische Prozesse stark mit temperaturabhängigen chemischen Prozessen verwoben sind. Beispiele für solche Materialien sind hochfeste Stähle oder Superlegierungen auf Nickel-Basis, die in Düsentriebwerken und Kraftwerksturbinen Einsatz finden, sowie faserverstärkte Polymere, die etwa für den Fahrzeugbau verwendet werden. Die mechanischen Eigenschaften dieser Materialien sind abhängig von der sogenannten Phasenstruktur. Darunter versteht man die chemische Zusammensetzung, die Anordnung der Moleküle und die Verteilung verschiedener Phasen, die sich in Kristallstruktur oder Aggregatzustand unterscheiden. „Diese Materialien kann man nicht verstehen, wenn man das Zusammenspiel der Phasenstruktur und Mechanik ignoriert“, so Prof. Steinbach.