Elektronisch aktive Fäden werden reproduzierbar

Wissenschaftler der TU Darmstadt beschichten Fasern mit organischen Halbleitern

Anzeigen

Intelligente Textilien stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung. Das Problem bisher: Die elektronischen Bauteile, sogenannte organische Halbleiterbauelemente, konnten nicht reproduzierbar auf dreidimensionale Strukturen wie Fasern aufgebracht werden. Doch nun haben Darmstädter Materialwissenschaftler eine Maschine entwickelt, mit der elektronisch aktive Materialien auf Fäden aufgedampft werden können.

„Die reproduzierbare Rotationsbeschichtung mit Halbleiterbauelementen eröffnen im Bereich der intelligenten Textilien theoretisch unzählige Anwendungen“, berichtet Prof. Heinz von Seggern, Leiter des Fachgebiets Elektronische Materialeigenschaften der TU Darmstadt. Mit anderen Worten: Das Einweben von elektronischen Bauteilen in die Kleidung ist damit aus ingenieurstechnischer Sicht einen wichtigen Schritt vorangekommen.

Intelligente Textilien rücken näher

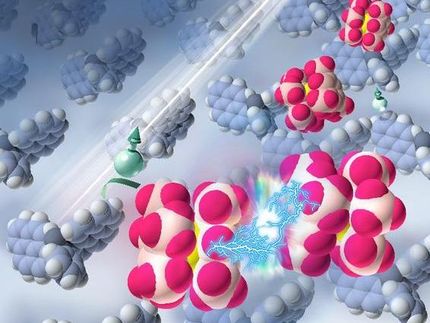

Der Materialwissenschaftler Tobias Könyves-Toth, der die Idee für die Maschine im Rahmen des Verbundprojektes LUMOLED des Bundesministeriums für Bildung und Forschung BMBF konzipiert hat, konnte organische Halbleiterbauelemente auf Glasfasern aufdampfen: „Wir haben uns dabei organischen Leuchtdioden gewidmet, sogenannten OLEDs, weil sie die höchsten Anforderungen an die Substrate haben. Es ist uns nun erstmals gelungen, funktionstüchtige OLEDs auf einen Faden aufzubringen und ihn zum Leuchten zu bringen. Das Aufbringen anderer Bauelemente, wie zum Beispiel Transistoren oder Solarzellen, hat andere Probleme, ist bei der Beschichtung aber im Vergleich weniger aufwändig.“

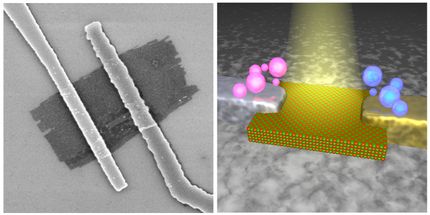

Ein Problem bei der Faserbeschichtung ist, dass sie unter Vakuumbedingungen stattfinden muss, denn OLEDs sind gegen Sauerstoff und Wasser hochempfindlich. „Wir haben mit der Rotationsbeschichtung eine Möglichkeit gefunden, die Faser im Vakuum so zu drehen, dass sie völlig gleichmäßig beschichtet wird und wir sie anschließend ohne Luftkontakt aus dem Vakuum heraus bekommen“, erläutert Könyves-Toth. Die Bauteile werden auf den Faden aufgebracht, indem die Materialien im Vakuum erhitzt werden, bis sie verdampfen. Wie bei auf dem Herd erhitztem Wasser, aus dem Wasserdampf aufsteigt und auf der Fensterscheibe kondensiert, kondensieren die Materialien auf der Faser. Insgesamt sieben Schichten müssen auf die Faser aufgetragen werden, von denen einzelne die Dicke von gerade mal ein paar Atomen besitzen. „Insgesamt sind die auf die Faser aufgetragenen Schichten etwa 200 Nanometer dick – das heißt, Feinstaubpartikel sind 50 Mal größer als die Schichtdicke der OLEDs.“ Und hier tut sich ein weiteres Hindernis auf: Textilfäden haben eine raue Oberfläche. Die elektronischen Bauteile funktionieren jedoch nur auf glatten Oberflächen – schon winzige Kratzer von mehr als ein paar Nanometern Tiefe können zu Defekten wie Kurzschlüssen führen.

Noch mangelt es an Langlebigkeit

„Für unsere ersten Versuche haben wir deswegen Glasfasern verwendet“, erzählt Könyves-Toth, „denn sie haben eine sehr glatte Oberfläche.“ Aber Glasfasern sind spröde und eignen sich nicht zum Weben von Textilien. Daher unternehmen die Darmstädter nun auch Versuche mit von Polymeren ummantelten Glasfasern. Ziel ist es, für Textilien verwendete Polymerfasern mit organischen Halbleiterbauteilen zu bestücken.

Angefangen hat Könyves-Toth mit einer Faser von 1 mm Dicke. Jetzt ist man ein gutes Stück weiter: „Wir haben schon eine Faser von 500 Mikrometern auf 5 Millimetern zum Leuchten gebracht“, freut sich Könyves-Toth , „und sogar wenn die Faser gebogen wurde, funktionierten die OLEDs noch.“

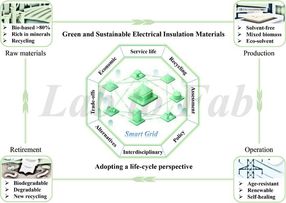

Wenn die Versuche auch schon einen großen Erfolg darstellen – der Weg hin zu intelligenten Textilien ist noch weit. Denn die elektrische Funktionstüchtigkeit ist nicht von langer Dauer. Noch gibt es nämlich keine Lösung für eine Schutzschicht, die die organischen Halbleitermoleküle vor Sauerstoff und Feuchtigkeit schützen könnten. Erste Ansätze hierfür existieren bereits, aber bis das Verfahren zur Marktreife gelangt, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Und auch die bislang verwendeten Fasern sind noch zu spröde und zu dick, um sie in Textilien verweben zu können. Auch halten die die leuchtenden Fasern die mechanische Beanspruchung beim Verweben der Fäden und beim Tragen der Kleidung noch nicht aus.

Die Darmstädter Materialwissenschaftler jedenfalls prüfen nun erst einmal eine Patentanmeldung. Ihre Entwicklung stößt jedenfalls auf reges Interesse in der Textilindustrie, wie von Seggern und Könyves-Toth in Griechenland erfahren durften. Dort haben sie Anfang Juli auf dem International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE 13) ihr Verfahren vorgestellt.

Es gibt zwar noch viel zu tun, aber ein erster Schritt hin zur reproduzierbaren und kontrollierbaren Produktion intelligenter Textilien ist getan. Und Anwendungsmöglichkeiten gibt es praktisch grenzenlos – „die einzige Grenze, die hier existiert, ist die der menschlichen Phantasie“, formuliert es Könyves-Toth.