Wenn Körner in Röhren steigen

Kapillareffekt bei Granulaten entdeckt

Anzeigen

Ein internationales Team von Physikern hat den Mechanismus hinter dem Kapillareffekt bei Granulaten entdeckt. Der Effekt bezeichnet das Ansteigen von Sand und anderen Granulaten in einer Röhre, wenn sie geschüttelt wird. Weitere Forschungen könnten vielversprechende Anwendungen im Transportbereich ermöglichen.

Steckt man eine Röhre in ein Gefäß mit Sand und rüttelt die Röhre, steigt das Granulat plötzlich an.

Fengxian Fan, Eric Parteli, Thorsten Pöschel

Wenn man eine Röhre in ein Gefäß mit Flüssigkeit steckt, steigt das Wasser in der Röhre empor. Man nennt das den Kapillareffekt. Er ist für viele natürliche und technische Vorgänge verantwortlich: Bäume werden durch ihn mit Wasser versorgt, Füllfederhalter mit Tinte und Schwämme mit Spülmittel. Was passiert aber, wenn man die Röhre nicht in ein Gefäß mit einer Flüssigkeit, sondern mit einem Granulat, wie zum Beispiel Sand steckt? Nichts – es sei denn, man rüttelt das Gefäß oder das Rohr auf und ab, dann steigt das Granulat plötzlich auch an. Bisher war unbekannt, warum das so ist. Dr. Eric J. R. Parteli von der Uni Köln, Prof. Dr. Fengxian Fan von der University of Shanghai for Science and Technology und Prof. Dr. Thorsten Pöschel von der FAU erklären im Journal Physical Review Letters, wieso das so ist.

Die Kapillarität bei Flüssigkeiten entsteht aus einem Zusammenspiel verschiedener molekularer Kräfte: Die Anziehungskräfte zwischen den Molekülen in der Flüssigkeit halten diese zusammen, während die Anziehungskräfte zwischen diesen Molekülen und der Röhre die Flüssigkeitssäule nach oben treibt. Bei Granulaten wie Sand kann man eigentlich keinen Kapillareffekt erwarten, denn die Sandkörner sind so viel größer als die Moleküle aus denen sie bestehen, dass zwischenmolekulare Kräfte im Vergleich zur Schwerkraft und Trägheit der Sandkörner vernachlässigt werden können. Erstaunlicherweise kann man dieses nicht erwartete Phänomen der Kapillarität bei einem Granulat aber trotzdem beobachten, wenn man im Labor das Gefäß mit dem Sand einer kleinen vertikalen Vibration aussetzt, wobei die Vibration eine Amplitude von wenigen Korndurchmessern hat und die Frequenz wenige Hertz beträgt. Der Ursprung dieses Kapillareffekts war lange Zeit unbekannt und wurde erst jetzt durch die Forschergruppe erklärt.

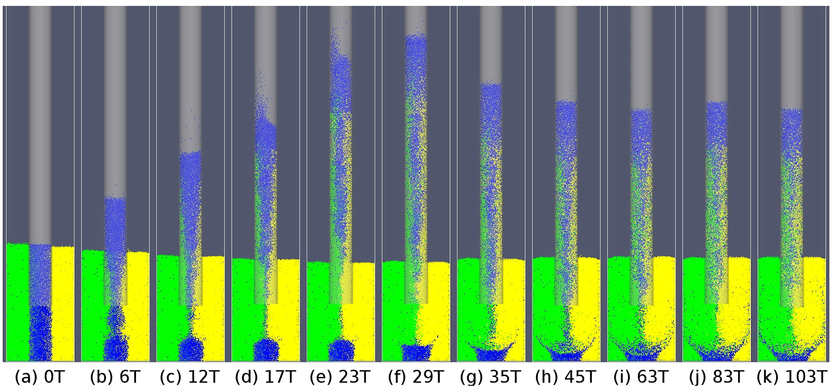

Die Autoren der Studie untersuchten die Frage des Verhaltens der einzelnen Körner mit Hilfe einer teilchenbasierten Simulationsmethode, die Diskrete-Elemente-Methode genannt wird. Dabei werden die Newtonschen Gleichungen für die Rotations- und Translationsbewegungen jedes einzelnen Korns im System unter Berücksichtigung aller auf die Partikel einwirkenden Kräfte, wie zum Beispiel Kollisionskräfte durch andere Körner oder die Röhrenwände, numerisch gelöst. Mit Hilfe eines solchen numerischen Experiments können die Wissenschaftler sämtliche Bewegungsbahnen und Geschwindigkeiten aller Körner bestimmen, auch jener Körner, die tief im Granulat stecken und die ansonsten schwer im Labor zu beobachten wären.

Die Wissenschaftler beobachteten in den Simulationen, dass eine Strömungsbewegung im Granulat innerhalb des Gefäßes, die granularen Materialien unter vertikaler Vibration zu eigen ist, den für den Aufstieg des Sandes in der Röhre verantwortlichen Mechanismus darstellt. Die Strömung verursacht einen Massentransport in horizontaler Richtung im vibrierenden Granulat, der einen Aufwärtsdruck auf die Basis der Sandsäule in der Röhre führt, weshalb sie ansteigt. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Geschwindigkeit und Höhe des Anstiegs von der Größe der Röhre abhängt. Die Simulationen zeigten, dass der Höchstpunkt des Anstiegs sich umgekehrt proportional zum Rohrdurchmesser verhält. Das gilt genauso bei Kapillarität von Flüssigkeiten, obwohl die Naturkräfte, die sie bewirken unterschiedliche sind.

Die Physiker konnten in ihrem numerischen Experiment auch zeigen, dass derselbe Kapillareffekt erzeugt werden kann, wenn man die Röhre anstatt des Gefäßes schüttelt, was vielversprechende Anwendungen im Transportbereich verheißt. So könnte man Granulate aus sehr großen Behältern durch Rohre pumpen, nur indem man die Rohre in Vibration versetzt. Die Forscher wollen nun den Vorgang noch genauer untersuchen, um den Effekt der System- und Partikelgeometrie zu verstehen.