Einen alten Traum verwirklichen: Zinkoxid als Halbleiter

Anzeigen

Zinkoxid ist ein Tausendsassa: Tausende Tonnen davon werden weltweit jedes Jahr hergestellt, die Verwendungszwecke reichen vom Nahrungsmittelzusatz bis zum Sonnenschutzmittel. Sogar als Halbleiter ist es von Bedeutung, wobei hier der große Durchbruch noch aussteht: Die Dotierung klappte noch nicht perfekt. Der Ursache dafür kamen RUB-Chemiker um Prof. Dr. Christof Wöll jetzt einen Schritt näher. Sie wiesen experimentell nach, dass Wasserstoffatome den Prozess stören. Der Schlüssel zum routinemäßigen Einsatz von ZnO als Halbleiter liegt daher in der Steuerung der Konzentration von Wasserstoff bei der Herstellung hochreinen Zinkoxids.

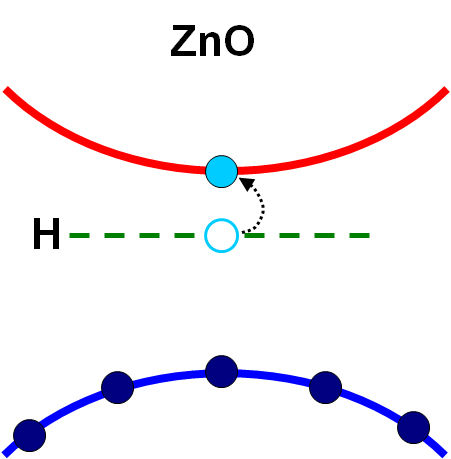

Wasserstoffatome geben ihr Elektron in das Leitungsband von Zinkoxid ab. Grundsätzlich ist eine derartige Dotierung die Grundlage für die Verwendung von ZnO als Halbleiter. Der im Bild gezeigte Effekt ist aber nur für die n-Dotierung günstig, bei der genauso wichtigen p-Dotierung stört er.

Ruhr-Universität Bochum

Dotierung bringt Bewegung in den Halbleiter

Bei der Herstellung von Halbleiter-Bauelementen kommt es auf die Dotierung an: den Einbau spezieller Fremdatome in das Kristallgitter des Festkörpers. Diese fremden Atome geben jeweils entweder ein Elektron ab (n-Dotierung) bzw. nehmen ein Elektron auf und erzeugen so ein "Loch" im Festköper (p-Dotierung). Diese beweglichen Elektronen oder Löcher sorgen dann für die elektrische Leitfähigkeit des ansonsten isolierenden Halbleiters; die Dotierung bringt also "Bewegung" in den Halbleiter. Was Standard bei konventionellen Halbleitermaterialien wie Silizium oder Germanium ist, bereitet bei Zinkoxid allerdings Probleme. Insbesondere wegen Schwierigkeiten mit der p-Dotierung gelang bisher die Herstellung von Halbleiterbauelementen wie Transistoren oder Leuchtdioden nicht. Dafür ist ein pn-Übergang erforderlich, eine Grenzzone zwischen p- und n-dotierten Bereichen. Daher wird Zinkoxid momentan im Halbleiterbereich nur für einige wenige Spezialanwendungen eingesetzt.

Wasserstoff ist immer drin

In den letzten Jahren zeichnen sich wesentliche Fortschritte bei der Herstellung von hochreinem Zinkoxid ab; erst kürzlich wurden blaue Leuchtdioden aus Zinkoxid vorgestellt. Allerdings gibt es immer noch erhebliche Probleme bei der Dotierung. Forschern der Ruhr-Universität Bochum gelang es nun, ein wesentliches Hindernis bei der Herstellung von hochreinem Zinkoxid zu identifizieren. In ihren Experimenten - eigentlich motiviert durch das Interesse an den katalytischen Eigenschaften von ZnO - konnten sie zeigen, dass Wasserstoffatome immer zu einer n-Dotierung führen. Es gelang ihnen, Zinkoxidsubstrate reversibel mit Wasserstoff zu dotieren und den Wasserstoff durch Heizen wieder vollständig zu entfernen. Damit konnten sie theoretische Vorhersagen aus dem Jahr 2000 erstmals umfassend bestätigen. Die entsprechenden Änderungen der Ladungsträgerkonzentration, essentiell für die Funktion aus Zinkoxid hergestellter elektronischer Bauteile, konnten die Forscher mit einer speziellen Technik durch Messungen bei verschiedenen Temperaturen nachweisen. Verunreinigungen mit Wasserstoff - als Folge der Herstellungsprozesse praktisch unvermeidbar - stehen damit einer gezielten p-Dotierung im Wege. Die von den H-Atomen an das ZnO abgegebenen Elektronen füllen die durch die p-Dotierung erzeugten Löcher sofort auf. Für die Herstellung von hochreinem Zinkoxid spielt also eine hohe Reinheit - insbesondere die Abwesenheit von Wasserstoff - eine entscheidende Rolle.

Kontroverse beendet

Die Forscher beendeten damit auch eine wissenschaftliche Kontroverse, denn bislang wurde oft postuliert, die Dotierungsprobleme würden durch Defekte im Zinkoxid-Kristallgitter versucht, durch zusätzliche Zn-Atome oder Sauerstoff-Fehlstellen. Die in Bochum erzielten Ergebnisse bilden eine Grundlage für die Herstellung leistungsfähiger, auf ZnO basierender elektronischer Bauelemente. Zurzeit arbeiten die Forscher intensiv daran, durch Einbau geeignete Fremdatome in hochreine, also wasserstofffreie Zinkoxidsubstrate eine p-Dotierung zu erreichen.

Technik dient eigentlich einem anderen Zweck

Die eingesetzte Technik, eine spezielle Variante der Elektronenspektroskopie, wird normalerweise für einen anderen Zweck eingesetzt: die Untersuchung chemischer Prozesse an Zinkoxid-Oberflächen. Derartige Phänomene werden an der Ruhr-Universität Bochum schon seit vielen Jahren im Rahmen des Sonderforschungsbereichs SFB 558 "Metall-Substrat-Wechselwirkungen in der heterogenen Katalyse" wegen der Bedeutung von Zinkoxid für die heterogene Katalyse, insbesondere für die Methanolsynthese, untersucht.

Originalveröffentlichung: H. Qiu et al.; "Ionization energies of shallow donor states in ZnO created by reversible formation and depletion of H interstitials"; Physical Review Letters 2008, 101, 236401