Chemische Regeneration nach dem Vorbild der Natur

Molekularer Reparaturmechanismus für Photokatalysatoren spart wichtige Ressourcen und Rohstoffe

Anzeigen

Ulmer und Jenaer Forschende präsentieren einen neuen Lösungsansatz für eine der größten Herausforderungen der solaren Energiewandlung: In Anlehnung an die natürliche Photosynthese ist es ihnen gelungen, einen molekularen Photokatalysator zu reparieren. Der Reparaturprozess ermöglicht die Reaktivierung des katalytischen Systems, sodass die lichtgetriebene Wasserstoffbildung viele Male mit ein und demselben Molekül erfolgen kann. Die Forschenden der Universitäten Ulm und Jena stellen ihr System im Fachjournal „Nature Chemistry“ vor.

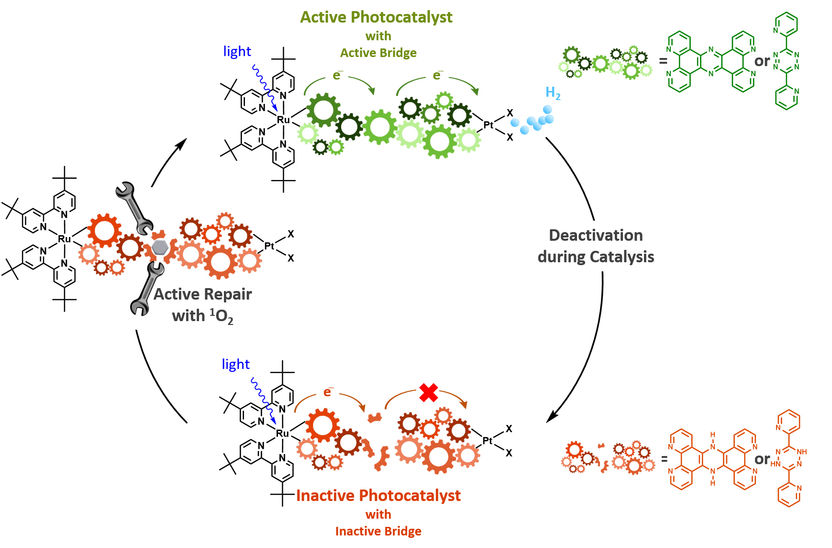

Das Schaubild zeigt den De- und Reaktivierungskreislauf eines Photokatalysator-Moleküls. Der „verbrauchte“ bzw. inaktive Photokatalysator wird durch molekulare Reparaturmechanismen reaktiviert.

J. Brückmann + L. Petermann, Universität Ulm

Die natürliche Photosynthese ist ein ideales Vorbild für die Wandlung und Speicherung von Energie aus Sonnenlicht. Chemiker und Chemikerinnen aus Ulm und Jena haben nun von der Natur einen chemischen „Heilungsprozess“ abgeschaut, mit dem sich Photokatalysatoren immer wieder regenerieren können. Dieser molekulare Reparaturmechanismus sorgt dafür, dass sich die Katalysatoren für die lichtgetriebene Wasserstoffbildung sozusagen selbst in Stand setzen können. Somit kann eine der grundlegenden Einschränkungen bei der Solarenergieumwandlung, die begrenzte Lebensdauer der Katalysatoren, behoben werden. Dieser Vorgang, der aus der Pflanzenwelt bekannt ist, konnte jetzt auch im Labor reproduziert werden, wie Forschende um den Ulmer Chemiker Professor Sven Rau und den Jenaer Photophysiker Professor Benjamin Dietzek-Ivanšić gezeigt haben. Ihnen gelang es, den natürlichen Reparaturansatz auf künstliche Photokatalysatoren zu übertragen und damit wichtige Ressourcen und Rohstoffe zu sparen. Eingebettet ist dieser gemeinsame Forschungserfolg im Transregio-Sonderforschungsbereich CataLight.

Den Forschungsteams der Universität Ulm, des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist es im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit mit Kollegen aus Kanada und Irland gelungen, diesen „Wiederbelebungsprozess“ erstmals in einem künstlichen System zu zeigen. Veröffentlicht wurde diese bahnbrechende Arbeit im Fachjournal „Nature Chemistry“. Es konnten verschiedene verblüffend einfache chemische Prozesse genutzt werden, um die nach dem Durchlaufen der Katalyse nicht mehr funktionsfähigen Katalysatoren zu reaktivieren. Dank detaillierter struktureller und photophysikalischer Untersuchungen waren die Forschenden in der Lage, die Struktur des beschädigten Photokatalysatormoleküls aufzuklären und den Deaktivierungsmechanismus auf molekularer Ebene zu verstehen. Aufbauend auf diesen grundlegenden Erkenntnissen gelang es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit gezielten chemischen Reaktionen den Verlust der Katalysefähigkeit des Systems umzukehren. Der Photokatalysator wurde so in seinen Ursprungszustand zurückversetzt und sozusagen wiederbelebt.

Dieser regenerative Ansatz liefert neue Lösungskonzepte für die solare Treibstoffforschung. Im Mittelpunkt steht dabei ein Molekül, das gleichzeitig Sonnenlicht absorbieren und Wasserstoff produzieren kann. Obwohl die katalytische Aktivität nach einer gewissen Zeit verloren geht, kann die lichtgetriebene Wasserstoffbildung nach gezielter Reparatur der beschädigten Komponenten erneut in Gang gesetzt werden.

„Wir können diesen molekularen Reparaturprozess, der lediglich Licht und Luftsauerstoff braucht, mehrfach durchführen und damit die katalytische Leistung pro Molekül um ein Vielfaches steigern“, erklärt Professor Sven Rau vom Institut für Anorganische Chemie I der Universität Ulm. Anstatt Photokatalysatoren komplett zu entsorgen und deshalb ständig zusätzliche Materialien für die lichtgetriebene Wasserstoffbildung herstellen zu müssen, können Komponenten, die während der Katalyse beschädigt wurden, kosteneffizient repariert und ökologisch sinnvoll wiederverwendet werden. Die Forscherinnen und Forscher sind davon überzeugt, dass dieser molekulare Reparaturmechanismus von enormer Bedeutung für das gesamte Forschungsfeld ist. Verlängert er einerseits den Zeitraum, über den die lichtgetriebene Wasserstoffentwicklung produktiv ablaufen kann, andererseits ist er auf weitere Klassen an Photokatalysatoren übertragbar, also vielfältig einsetzbar.

Originalveröffentlichung

Michael G. Pfeffer, Carolin Müller, Evelyn T. E. Kastl, Alexander K. Mengele, Benedikt Bagemihl, Sven S. Fauth, Johannes Habermehl, Lydia Petermann, Maria Wächtler, Martin Schulz, Daniel Chartrand, François Laverdière, Phillip Seeber, Stephan Kupfer, Stefanie Gräfe, Garry S. Hanan, Johannes G. Vos, Benjamin Dietzek-Ivanšić and Sven Rau; "Active repair of a dinuclear photocatalyst for visible-light-driven hydrogen production"; Nature Chemistry; 2022