Tor in die Vergangenheit: Wie Forscher uralte Gerüche rekonstruieren

Wie roch es in der Vergangenheit? Jahrhundertealte Aromen und Düfte lassen sich heute im Labor nachbauen

Anzeigen

(dpa) Wer mit Archäologie nur alte Grabungsstätten und spektakuläre Mumienfunde verbindet, dürfte beim Anblick von Barbara Hubers Arbeitsplatz zunächst etwas ernüchtert sein: Ein Labor in einem Jenaer Pharmaziekomplex, viele kleine Fläschchen, Zentrifugen, ein paar größere Geräte und Monitore. Das einzige, was hier auf den ersten Blick an Ausgrabungen und vergangene Kulturen erinnert, ist eine kleine Tonscherbe - aber die hat es in sich.

Symbolbild

pixabay.com

Was mischten die alten Ägypter in ihr Parfüm? Wie roch es im Barock? Und wurde in dem Gefäß, dessen Scherbe nun in Hubers Labor liegt, Weihrauch verbrannt? Was die Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena interessiert, hat sich in den vergangenen Jahren europaweit zu einem neuen Forschungsstrang gemausert. Mit Hilfe neuer Technologien können Chemiker und Archäologen die Aromen und Gerüche der Vergangenheit nicht nur nachvollziehen - sondern auch wieder zum Leben erwecken.

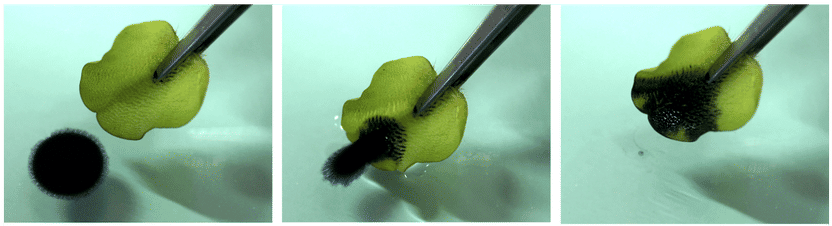

Wie das gelingen kann, hat Huber gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen jüngst im Fachjournal «Nature Human Behaviour» veröffentlicht: Aus archäologischen Funden - wie etwa der Scherbe des Weihrauchgefäßes - lassen sich Proben nehmen. Die kommen dann in unterschiedliche Lösungsmittel, wodurch Biomoleküle der ehemaligen Substanzen extrahiert werden können. Durch schnelles Drehen des Probengemisches lassen sich dann etwa Tonreste der Scherbe von den Biomolekülen der organischen Substanzen abtrennen. Übrig bleibt eine Flüssigkeit, die mittels verschiedener Geräte weiter analysiert wird.

«Wir bekommen dann eine Komposition aller Moleküle - einen sogenannten chemischen Fingerabdruck der ehemaligen Duftstoffe - und können ermitteln, in welchen Substanzen diese Moleküle vorkommen», erklärt Huber. So ließe sich nicht nur nachvollziehen, ob in dem Gefäß, aus dem die Scherbe stammt, wirklich Weihrauch verbrannt wurde. Sondern es ließe sich auch eine Liste von Substanzen kreieren, mit Hilfe derer ein solcher Geruch nachgebaut werden könnte.

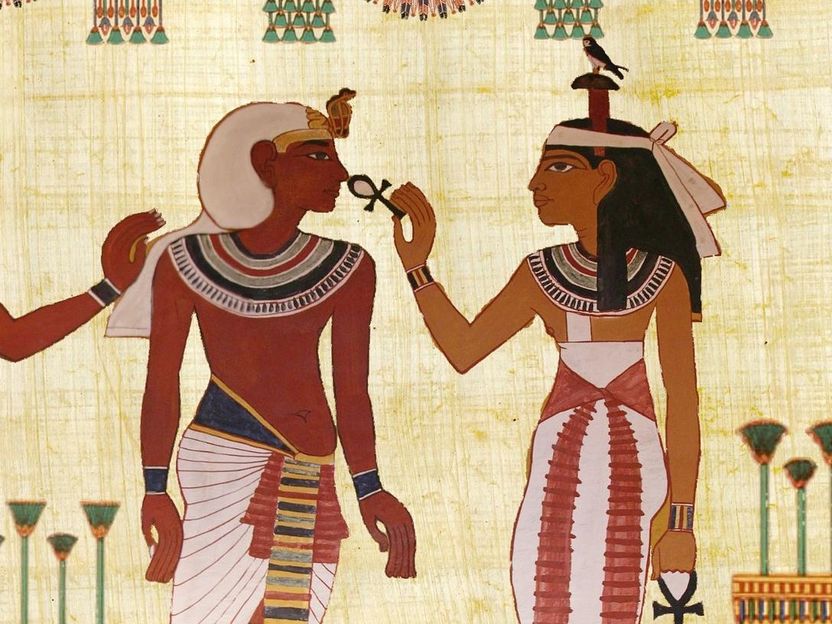

So könnte man etwa auch die Zusammensetzung eines Parfüms aus dem alten Ägypten rekonstruieren. Möglich sei, darüber etwa auch Handelswege von altertümlichen Substanzen nachzuvollziehen, erklärt Huber. Man könne etwa ermitteln, ob Aromen und Gewürze nur lokal vorkamen, oder aus fremden Regionen importiert wurden.

Doch wie roch sie denn nun, die Vergangenheit? Auch um diese Frage zu beantworten, haben sich Forscherinnen und Forscher unterschiedlicher Disziplinen aus ganz Europa zusammengetan. Im EU-geförderten Projekt «Odeuropa» soll so etwas wie eine Enzyklopädie der Gerüche entstehen. Ausgehend von Bildern, Texten und Objekten aus vier Jahrhunderten wollen Wissenschaftler herausfinden, wie Geruch in verschiedenen Sprachen ausgedrückt wurde und mit welchen Orten er in Verbindung gebracht wurde.

In jahrhundertealten Bildern und Texten seien viele Hinweise auf Produkte, Lebensmittel, Pflanzen und Szenarien enthalten, sagt Andrea Büttner, die im deutschen Team von Odeuropa arbeitet und an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg den Lehrstuhl für Aroma- und Geruchsforschung innehat. «Und dann kann man schon rekonstruieren, wie eine Situation an einem bestimmten Ort war, was da gehandelt oder produziert wurde.» Die Inhalte könnten Forscher beispielsweise in alten Rezepten nachforschen und dann im Labor nachstellen.

Büttner zufolge haben sich die Geruchswelten über die Jahrhunderte an vielen Stellen verändert. Stichwort Hygiene: «Es ändert die Geruchswelt massiv, wenn man nicht mehr mit Tieren im selben Haus lebt. Und es hat natürlich einen dramatischen Einfluss, ob man Fäkalien vor der Haustüre hat oder nicht.» Besonders kurios muss es zudem in Zeiten des Barocks gerochen haben, erzählt Huber: Es sei sich zwar nicht gewaschen worden - Menschen, die es sich leisten konnten, überdeckten ihren Eigengeruch jedoch mit Unmengen an Parfüm, Schminke und Pasten.

Es seien aber auch viele natürliche Aromen über die Zeit verloren gegangen, sagt Büttner. Dazugekommen seien viele industrielle Gerüche. «Wenn jetzt ein Mensch von vor 500 Jahren durch eine europäische Stadt laufen würde, mit dem ganzen Autoverkehr, könnte es sehr gut sein, dass diese Person diese Gerüche gar nicht aushalten kann.» Das sei alles eine Frage, woran man gewöhnt ist. «Gerade das Riechen ist ein sehr tief verankerter Sinn was Lernprozesse und Emotionen angeht» sagt Büttner.

Ein Beispiel für den Gewöhnungseffekt sei der Geruch von Leder, erklärt Büttner, die auch geschäftsführende Institutsleiterin am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung ist. Heutzutage könne problemfrei Leder ohne Gerbgeruch hergestellt werden. «Tun wir aber nicht, weil die Menschen gelernt haben, dass Leder nach Leder riecht, und weil sie das als Qualitätskriterium wertschätzen.» Ähnlich verhalte es sich mit dem Neuwagengeruch in Autos - was in Deutschland als Qualitätsmerkmal gelte, werde in China etwa als schlechte Qualität geringschätzt. Was gut riecht und was nicht sei auch eine kulturelle Frage.

Diesen Aspekt nennt auch Huber, für die Gerüche und Aromen ein «Tor in die Vergangenheit» sind. Und das kann sogar ziemlich weit zurück liegen: Das älteste Objekt, was sie untersucht habe, sei etwa 5000 Jahre alt gewesen, erzählt sie. Wichtig sei nicht das Alter - sondern der Erhaltungszustand.

Dafür reist Huber immer wieder zu Museen und Ausgrabungsstätten, um möglichst frische Proben zu sammeln. Besonders faszinierend sei für sie ein Aufenthalt in einem ägyptischen Museum gewesen: «Als wir da die 2500 Jahre alten Mumifizierungsgefäße geöffnet haben, ist einem sofort dieser intensive Geruch in die Nase gegangen. Damit habe ich nach so langer Zeit überhaupt nicht gerechnet.»