Künstliches Enzym spaltet Wasser

Auf dem Weg zur sonnenlichtgetriebenen Produktion von Wasserstoff ist ein Fortschritt gelungen

Anzeigen

Ein Team aus der Chemie präsentiert einen enzymähnlichen molekularen Katalysator für die Wasseroxidation.

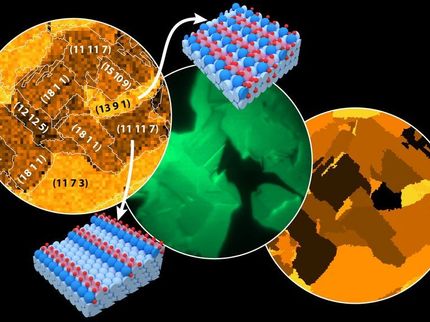

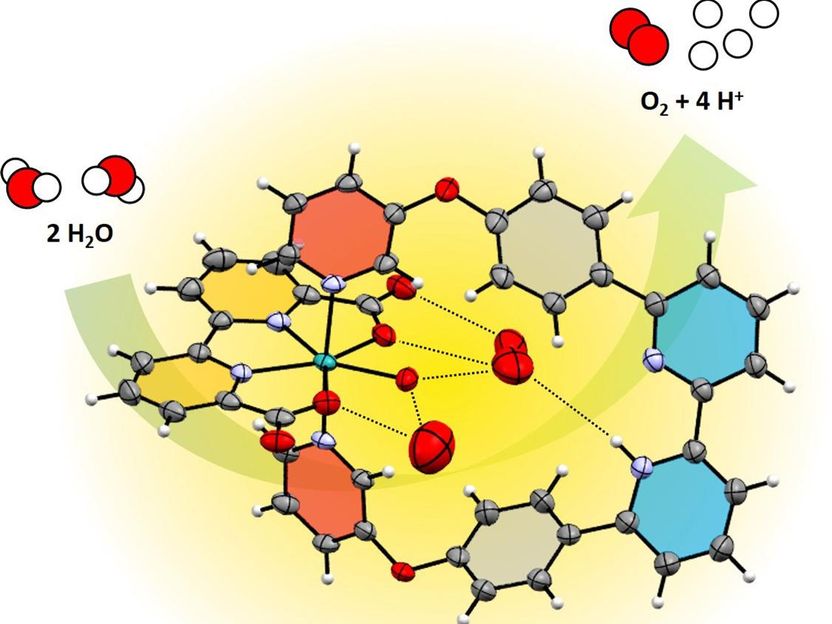

Enzym-ähnliche Wasserorganisation vor einem Ruthenium-Wasseroxidations-Katalysator.

Team Wuerthner, Universität Würzburg

Die Menschheit steht vor einer zentralen Herausforderung: Sie muss den Übergang zu einer nachhaltigen und kohlendioxidneutralen Energiewirtschaft bewältigen.

Wasserstoff gilt als vielversprechende Alternative zu fossilen Brennstoffen. Er lässt sich unter Einsatz von elektrischem Strom aus Wasser herstellen. Stammt der Strom aus regenerativen Quellen, spricht man von grünem Wasserstoff. Noch nachhaltiger wäre es aber, könnte man Wasserstoff direkt mit der Energie des Sonnenlichts produzieren.

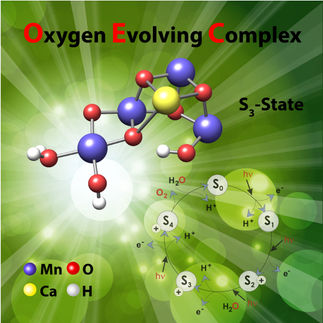

In der Natur läuft die lichtgetriebene Wasserspaltung bei der Photosynthese der Pflanzen ab. Diese verwenden dafür einen komplexen molekularen Apparat, das sogenannte Photosystem II. Dessen aktives Zentrum nachzuahmen ist eine vielversprechende Strategie, um eine nachhaltige Produktion von Wasserstoff zu realisieren. Daran arbeitet ein Team von Professor Frank Würthner am Institut für Organische Chemie und dem Zentrum für Nanosystemchemie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU).

Wasserspaltung ist keine banale Reaktion

Wasser besteht aus einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen. Der erste Schritt der Wasserspaltung ist eine Herausforderung: Um den Wasserstoff freizusetzen, muss aus zwei Wassermolekülen der Sauerstoff entfernt werden. Dafür ist es zunächst nötig, den beiden Wassermolekülen vier Elektronen und vier Protonen zu entziehen.

Diese oxidative Reaktion ist nicht banal. Pflanzen nutzen dafür ein komplexes Gebilde als Katalysator, bestehend aus einem Cluster mit vier Mangan-Atomen, über die sich die Elektronen verteilen können.

Würthners Team hatte in einem ersten Durchbruch eine ähnliche Lösung entwickelt, eine Art „künstliches Enzym“, das den ersten Schritt der Wasserspaltung erledigen kann. Dieser Wasseroxidations-Katalysator, bestehend aus drei miteinander agierenden Ruthenium-Zentren innerhalb eines makrozyklischen Konstrukts, katalysiert erfolgreich den thermodynamisch anspruchsvollen Prozess der Wasserspaltung. Publiziert wurde das 2016 und 2017 in den Journalen Nature Chemistry und Energy & Environmental Science.

Zum Erfolg mit einer künstlichen Tasche

Nun ist es den Chemikerinnen und Chemikern der JMU gelungen, die anspruchsvolle Reaktion mit einem einzigen Ruthenium-Zentrum effizient ablaufen zu lassen. Dabei wurden sogar ähnlich hohe katalytische Aktivitäten wie im natürlichen Vorbild erreicht, dem Photosyntheseapparat der Pflanzen.

„Möglich wurde dieser Erfolg, weil unser Doktorand Niklas Noll eine künstliche Tasche um den Ruthenium-Katalysator geschaffen hat. Darin werden die Wassermoleküle für den gewünschten protonengekoppelten Elektronentransfer vor dem Ruthenium-Zentrum in einer genau definierten Anordnung arrangiert, ähnlich wie es in Enzymen geschieht“, sagt Frank Würthner.

Publikation in Nature Catalysis

Die JMU-Gruppe präsentiert die Details ihres neuartigen Konzepts nun im Fachjournal Nature Catalysis. Das Team aus Niklas Noll, Ana-Maria Krause, Florian Beuerle und Frank Würthner ist davon überzeugt, dass sich dieses Prinzip auch zur Verbesserung anderer katalytischer Prozesse eignet.

Das langfristige Ziel der Würzburger Gruppe ist es, den Wasseroxidations-Katalysator in ein künstliches Bauteil einzubauen, das mit Hilfe von Sonnenlicht Wasser in seine beiden Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Das wird noch seine Zeit dauern, denn dafür muss der Katalysator mit weiteren Komponenten zu einem funktionierenden Gesamtsystem gekoppelt werden – mit lichtsammelnden Farbstoffen und mit sogenannten Reduktionskatalysatoren.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Synthese

Die chemische Synthese steht im Zentrum der modernen Chemie und ermöglicht die gezielte Herstellung von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften. Durch das Zusammenführen von Ausgangsstoffen in definierten Reaktionsbedingungen können Chemiker eine breite Palette von Verbindungen erstellen, von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Wirkstoffen.

Themenwelt Synthese

Die chemische Synthese steht im Zentrum der modernen Chemie und ermöglicht die gezielte Herstellung von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften. Durch das Zusammenführen von Ausgangsstoffen in definierten Reaktionsbedingungen können Chemiker eine breite Palette von Verbindungen erstellen, von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Wirkstoffen.