Pionier-Experiment ebnet Weg zu neuer Abbildungsmethode für einzelne Moleküle

Innovatives Verfahren nutzt die Quantennatur von Röntgenlicht

Anzeigen

Einem internationalen Forschungsteam ist es erstmals gelungen, Röntgenstrahlen für ein bildgebendes Verfahren zu nutzen, das eine besondere Quanteneigenschaft des Lichts ausnutzt. Wie die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal „Physical Review Letters“ schreiben, könnte dieses Verfahren die Abbildung nicht kristallisierter Makromoleküle ermöglichen.

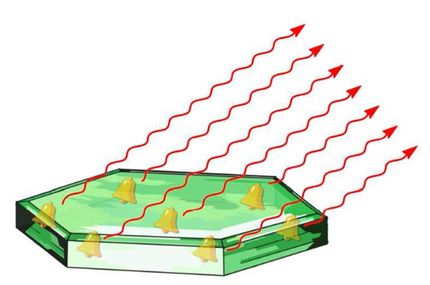

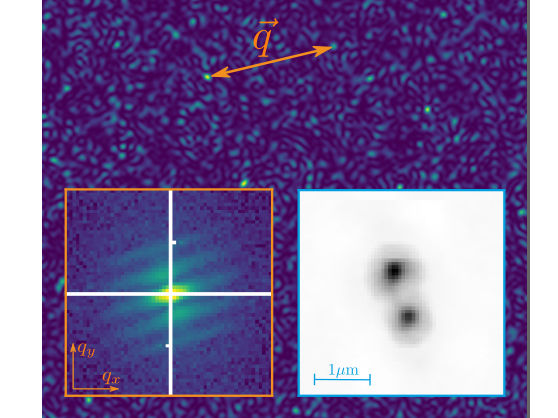

Licht, das von unabhängigen Lichtquellen ausgestrahlt wird, wie etwa die Fluoreszenz von Atomen, erzeugt Wellen zu zufälligen Zeiten und somit mit zufälligen Phasen. Wenn dieses Licht innerhalb seiner Kohärenzzeit gemessen wird, interferiert es und erzeugt ein Fleckenmuster, wie es im Hintergrundbild zu sehen ist. Dieses Muster ist nicht stationär, und die Summe vieler solcher Muster ergibt im Durchschnitt eine gleichmäßige Verteilung. Berechnet man stattdessen jedoch die Paarkorrelationen der einzelnen Muster und summiert sie, so mitteln sich die Zufallsphasen weg und es bleibt eine Karte des räumlichen Frequenzgehalts (q-Vektor) der Quellen übrig. Die Summe von über 58 Millionen Korrelationen von Röntgenfluoreszenz-Schnappschüssen ist im linken Bild zu sehen, das mit Methoden der kohärenten diffraktiven Bildgebung analysiert wurde, um ein hochauflösendes Bild der Quelle zu erzeugen – hier zwei beleuchtete Flecken in einer Kupferscheibe.

DESY, Fabian Trost

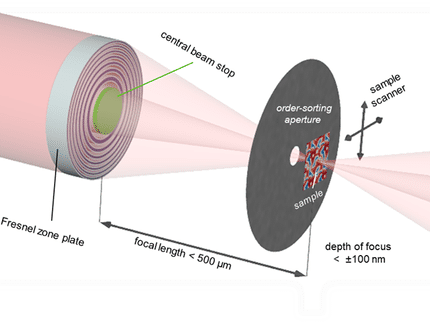

Das Forschungsteam unter der Leitung von Henry Chapman, Leitender Wissenschaftler bei DESY und Professor an der Universität Hamburg, nutzte die extrem kurzen und sehr intensiven Röntgenpulse des Freie-Elektronen-Lasers European XFEL, um Fluoreszenzphotonen zu erzeugen, die fast gleichzeitig am Detektor ankommen – in einem Fenster von weniger als einer Femtosekunde (billiardstel Sekunde). Durch die Berechnung von Photon-Photon-Korrelationen in der Fluoreszenz der bestrahlten Kupferatomen ließ sich eine Abbildung der Emission gewinnen.

Auf atomarer Ebenen werden die Strukturen von Materialien und Makromolekülen in der Regel mit Hilfe der Röntgenkristallographie bestimmt. Während diese Technik auf kohärenter Röntgenbeugung beruht, können inkohärente Prozesse wie Fluoreszenzemission dominieren, obwohl sie keinen nützlichen Beitrag zur Beugungsmessung leisten. Stattdessen fügen sie den Messdaten einen funktionslosen Nebel oder Hintergrund hinzu.

Bereits in den 1950er Jahren wiesen jedoch zwei britische Astronomen nach, dass es tatsächlich möglich ist, strukturelle Informationen aus solchem Licht von selbstleuchtenden Quellen zu gewinnen – in ihrem Fall aus dem Licht von Sternen. Die Methode von Robert Hanbury Brown und Richard Twiss, die so genannte Intensitätsinterferometrie, öffnete eine neue Tür zum Verständnis des Lichts und begründete das Gebiet der Quantenoptik.

Forscherinnen und Forscher der Universität Erlangen, des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie und von DESY hatten kürzlich vorgeschlagen, die Intensitätsinterferometrie auf die atomar aufgelöste Bildgebung mittels Röntgenfluoreszenz zu übertragen. Die Herausforderung bei der Ausweitung dieser Idee auf Röntgenstrahlen besteht darin, dass die Kohärenzzeit der Photonen, die das verfügbare Zeitintervall für Photon-Photon-Korrelationen bestimmt, extrem kurz ist. Sie wird durch die Strahlungsabklingzeit des angeregten Atoms bestimmt, die bei Kupferatomen etwa 0,6 Femtosekunden beträgt.

Nun hat die Gruppe zusammen mit Forscherinnen und Forschern der Universität Uppsala und des European XFEL diese Herausforderung überwunden: Sie verwendete XFEL-Pulse mit einer Dauer von Femtosekunden, um Röntgenfluoreszenzphotonen innerhalb der Kohärenzzeit auszulösen. Das Team erzeugte eine Quelle aus zwei fluoreszierenden Flecken in einer Kupferfolie und maß die Fluoreszenz auf einem acht Meter entfernten Detektor mit einer Million Pixel.

„Für dieses Pionierexperiment haben wir mehr als drei Petabyte Daten aufgezeichnet, die bislang größte Menge bei einem Experiment am European XFEL“, berichtet Hauptautor Fabian Trost vom Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) bei DESY. „Da das Signal mit dem Quadrat der Intensität zunimmt, sehen wir es allerdings als möglich an, diese Datenmenge in unseren künftigen Experimenten deutlich zu reduzieren.“

Bei jedem Beleuchtungspuls wurden nur etwa 5000 Photonen erfasst, und die kumulative Summe über 58 Millionen Pulse ergab lediglich eine unauffällige Gleichverteilung. Summierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jedoch stattdessen die Photon-Photon-Korrelationen, ergab sich ein Streifenmuster. Ähnlich wie beim berühmten Doppelspaltexperiment ist dieses Streifenmuster der Beweis für die Interferenz einzelner Röntgenphotonen. Dieses Streifenmuster wurde dann wie ein kohärentes Wellenfeld analysiert, um ein Bild der Fluoreszenzquelle zu rekonstruieren, das aus zwei gut voneinander getrennten Flecken besteht.

„Zwar kann die Idee der Interferenz unabhängiger Wellen innerhalb der Kohärenzzeit klassisch verstanden werden und ist zum Beispiel bei der Interferenz von Radiosendern zu beobachten, aber wir haben es bei Röntgenstrahlen mit hochenergetischen Quanten zu tun“, erläutert Chapman, der auch im Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter“ forscht. „Jedes Fluoreszenzphoton wird in einem einzigen Atom geboren, und diese Photonen werden dann in bestimmten Pixeln unseres Detektors lokalisiert. Diese Photonen tragen jedoch verborgene Informationen, die sich erst dann offenbaren, wenn ihre Photon-Photon-Korrelationen höherer Ordnung untersucht werden."

Die Forschenden hoffen nun, die neuartige Methode mit der Röntgenbeugung zu kombinieren, um einzelne Moleküle abzubilden. Die Fluoreszenz könnte Unterstrukturen liefern, die für bestimmte Atome und sogar bestimmte chemische Zustände dieser Atome spezifisch sind. Dies könnte dazu beitragen, die Funktionsweise wichtiger Enzyme zu entschlüsseln, die beispielsweise an der Photosynthese beteiligt sind.