Schockwelle schmilzt Schwermetall in Nanosekunden

Neue Untersuchungstechnik ermöglicht Blick ins Planeteninnere im Labor

Anzeigen

Eine Pilotstudie eröffnet neue Möglichkeiten zur Erforschung von Planeten im Labor: Mit dem weltstärksten Röntgenlaser haben Wissenschaftler das Verhalten von Materie unter Extrembedingungen beobachtet, wie sie tief im Inneren von Gesteinsplaneten herrschen. Das Team unter Leitung der Universität Edinburgh und mit Beteiligung von DESY-Forschern stellt seine Arbeit im Fachblatt „Physical Review Letters“ vor. Die neuartige Untersuchungstechnik ermöglicht eine bessere mathematische Modellierung des Inneren von Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem und bei anderen Sternen (sogenannte Exoplaneten), betonen die Wissenschaftler.

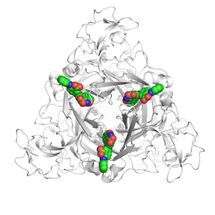

Für ihre Versuche erzeugten die Forscher hohen Druck und Temperatur mit Hilfe eines starken konventionellen Lasers. Zusätzlich benutzten sie den Röntgenlaser LCLS am US-Forschungszentrum SLAC als eine Art Hochgeschwindigkeitskamera, um die Reaktion des Metalls Bismut auf diese Extrembedingungen zu beobachten. Ergebnis: Das Schwermetall schmilzt unter Hochdruck sehr viel schneller als bisher angenommen. Nur drei Nanosekunden dauerte der Übergang von fest zu flüssig – das ist zehn- bis hundertmal kürzer als erwartet.

„Dank der ultrakurzen Blitze des Röntgenlasers konnten wir das Aufschmelzen der Proben im Nanosekunden-Takt direkt beobachten“, erläutert Forschungsleiter Malcolm McMahon, Physikprofessor von der Universität Edinburgh. „Bislang konnten Forscher lediglich anhand indirekter Methoden schätzen, wie lange der Schmelzvorgang wohl dauert.“

Die Forscher hatten intensive Blitze eines grünen Lasers auf 0,02 Millimeter dünne Bismut-Scheiben geschossen und damit heftige Schockwellen in dem Untersuchungsmaterial ausgelöst. Die Schockwellen rasten mit einer Geschwindigkeit von 7000 Kilometern pro Stunde durch das Metall und erzeugten dabei den 200.000-fachen Atmosphärendruck sowie einige hundert Grad Celsius Hitze in dem Material. Das ähnelt den Bedingungen wie sie einige hundert Kilometer unter der Erdoberfläche herrschen.

Dem grünen Laserblitz folgte ein leicht verzögerter ultrakurzer Puls aus dem Röntgenlaser, um den Zustand der Probe zu ermitteln. Röntgenstrahlen werden von festen Proben in charakteristischer Weise gestreut, die von den Eigenschaften des Kristallgitters der Probe abhängt. Flüssige Proben erzeugen ein vollkommen anderes Streubild auf dem Detektor. „Die Röntgenstreuung ist ein hervorragender Weg, um das Schmelzen einer Probe zu beobachten, denn sie liefert eindeutige Resultate“, erläutert Ko-Autor Hanns-Peter Liermann von DESY.

Da der intensive Röntgenlaser allerdings die Probe bei jeder Aufnahme zerstört, mussten die Forscher ihr Experiment mehrere hundert Male mit jeweils neuen Proben wiederholen, wobei sie den Röntgenpuls jeweils etwas länger verzögerten. So entstand eine Aufnahmeserie, die den zeitlichen Verlauf des Schmelzvorgangs festhält. „Wir konnten sehen, wie das Bismut in weniger als drei Nanosekunden schmilzt“, berichtet der Hauptautor der Studie, Martin Gorman von der Universität von Edinburgh. „Vorige Schätzungen lagen zwischen einigen zehn bis hunderten Nanosekunden.“

Die Forscher hatten für ihre Pilotstudie Bismut gewählt, weil es bereits bei vergleichsweise niedrigen Drücken und Temperaturen das Verhalten anderer Metalle unter Extrembedingungen zeigt. „Nachdem diese Messungen an Bismut gelungen sind, können wir auch andere Materialien auf diese Weise untersuchen“, unterstreicht Ko-Autorin Emma McBride, die während des Experiments an der Universität Edinburgh gearbeitet hat und danach zu DESY kam.

Neue Anlagen wie der europäische Röntgenlaser European XFEL, der zurzeit vom DESY-Campus in Hamburg bis ins benachbarte Schenefeld in Schleswig-Holstein gebaut wird, werden die Untersuchung von Materialien unter noch extremere Bedingungen ermöglichen. „Wir verfügen jetzt über eine Methode, das Schmelzen von Materialien bei extrem hohen Drücken und Temperaturen zu untersuchen“, sagt Gorman. „Das bringt jetzt wirklich den Ball ins Rollen.“

Bismut ist ein relativ seltenes chemisches Element. Die neue Methode erlaubt jedoch auch die Untersuchung häufigerer Elemente. „Wir würden zum Beispiel wirklich gern das Verhalten von Eisen bei Drücken und Temperaturen kennen, die deutlich jene im Erdkern überschreiten“, erläutert McMahon. „Da draußen gibt es eine Menge exotischer Planeten jenseits unseres Sonnensystems. Wenn man das Schmelzen von Materialien unter deren inneren Bedingungen untersuchen kann, lassen sich damit genaue mathematische Modelle für das Innere solcher Exoplaneten aufstellen. Das öffnet die Tür zu einer Art Fern-Geologie für Exoplaneten.“