Metallorganische Netzwerke werden flexibel

Werkstoffforschung: Experiment und Computersimulationen erschließen neue Anwendungsfelder

Anzeigen

Materialien aus anorganischen und organischen Komponenten können das Beste aus zwei Welten vereinen: Unter bestimmten Umständen sind dreidimensionale Netzwerke aus metallorganischen Verbindungen, die sogenannten Metal-Organic Frameworks, kurz MOFs, so geordnet aufgebaut wie Kristalle und zugleich porös und flexibel verformbar. Das weckt Hoffnungen auf intelligente Materialien für energiesparende technische Anwendungen. Allerdings sind bisher nur wenige flexible MOFs bekannt. Ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und der Technischen Universität München (TUM) hat mittels Experimenten und Simulationen herausgefunden, was MOFs flexibel machen kann und warum: Sie tricksten das System aus, indem sie durch geschickte chemische Manipulationen eine Vielzahl von energetisch gleichartigen Anordnungen in der kristallinen Ordnung ermöglichten.

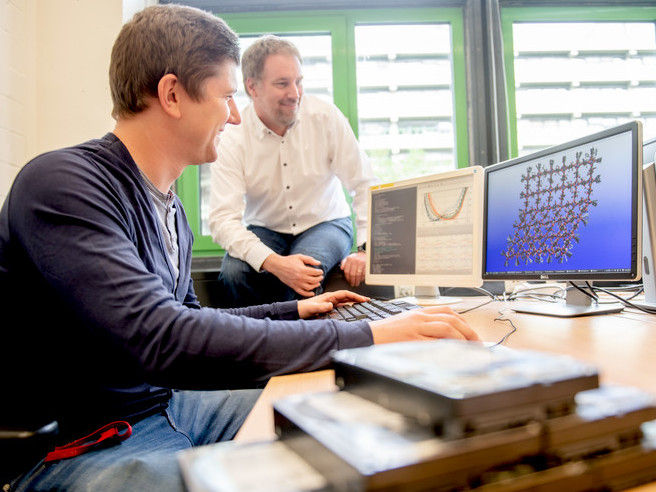

Julian Keupp und Rochus Schmid (rechts) vom Autorenteam betrachten die Darstellung eines Metal-Organic Framework.

© RUB, Marquard

Schockabsorber und chemische Helfer

Das Anwendungspotenzial von MOFs wurde erst vor rund 20 Jahren entdeckt; inzwischen sind fast 100.000 solcher hybridischen porösen Materialien bekannt. Besonders auf flexiblen MOFs ruhen große Hoffnungen für technische Anwendungen. So könnten sie als Schockabsorber auf plötzlichen hohen Druck reagieren, indem sie ihre Poren schließen und an Volumen verlieren, sich also plastisch verformen. Oder sie könnten chemische Stoffe voneinander trennen wie ein Schwamm, indem sie sie in ihre Poren aufnehmen und bei Druck wieder abgeben. „Das wäre wesentlich weniger energieaufwändig als das übliche Verfahren der Destillation“, erklärt Prof. Dr. Rochus Schmid, Leiter der Computational Materials Chemistry Group an der RUB. Allerdings sind bisher nur wenige solcher flexiblen MOFs bekannt.

MOFs unter Druck

Um den zugrundeliegenden Mechanismen innerhalb solcher Materialien auf den Grund zu gehen, hat das Münchner Team ein bereits gut bekanntes MOF experimentell genauer untersucht. Dazu setzen die Forscher es einem gleichmäßigen Druck von allen Seiten aus und beobachteten währenddessen mittels Röntgenstrukturanalyse, was im Inneren vor sich geht.„Wir wollten wissen, wie sich das Material unter Druck verhält und welche chemischen Faktoren die Triebkraft der Phasenübergänge zwischen dem offenporigen und dem geschlossenporigen Zustand bilden“, so Gregor Kieslich, Leiter der Arbeitsgruppe Crystal Chemistry of Functional Materials der TUM.

Es zeigte sich im Experiment, dass die geschlossenporige Form nicht stabil ist; unter Druck verliert das System seine kristalline Ordnung, kurz gesagt: Es geht kaputt. Nicht so aber eine Variante derselben Grundstruktur: Befestigte das Team flexible Seitenketten aus Kohlenstoffatomen an den organischen Verbindungsstücken des MOF, die in die Poren hineinragen, ließ sich das Material intakt zusammendrücken und nahm bei nachlassendem Druck seine ursprüngliche Form wieder an. Die Ärmchen aus Kohlenstoff machten aus dem nicht flexiblen ein flexibles MOF.

Das Geheimnis der Phasenumwandlung

Die Gründe dafür untersuchte das Bochumer Team computerchemisch mittels Molekulardynamik-Simulationen. „Wir konnten zeigen, dass das Geheimnis in den Freiheitsgraden der Seitenketten liegt, der sogenannten Entropie“, sagt Rochus Schmid. „Jedes System in der Natur strebt größtmögliche Entropie an, vereinfacht gesagt, die größtmögliche Zahl an Freiheitsgraden die Energie des Systems zu verteilen.“

„Die Vielzahl möglicher Anordnungen der Kohlenstoffärmchen in den Poren sorgt dafür, dass die offenporige Form des MOF entropisch stabilisiert wird“, so Schmid weiter. „Damit wird eine Phasenumwandlung, von der offen- in die geschlossenporige Form und wieder zurück ermöglicht, während MOFs ohne Ärmchen beim Zusammendrücken kaputtgehen.“ Um ein so großes System aus sehr vielen Atomen berechnen und die vielen möglichen Konfigurationen der Ärmchen in den Poren absuchen zu können, entwickelte das Team eigens ein genaues, aber numerisch effizientes theoretisches Modell für die Simulation.

„Das zentrale Ergebnis der Studie ist die Identifikation einer weiteren chemischen Möglichkeit, durch das thermodynamische Verhalten der von uns eingeführten Seitengruppen das makroskopische Antwortverhalten eines intelligenten Materials zu steuern und zu verändern“, sagt Gregor Kieslich. „Unsere Ergebnisse eröffnen damit neue Wege, strukturelle Phasenumwandlungen in porösen MOFs gezielt zu erzeugen“.