Halbleiterforschung: Licht schwächt magische Nanoteilchen

Anzeigen

Man nennt sie „magische Nanoteilchen“, weil sie besondere Eigenschaften haben: Sie bestehen aus nur wenigen Atomen, aber weil diese sich in einer besonderen Kristallstruktur anordnen, sind die Partikel extrem stabil. Es sei denn, man bestrahlt sie mit Licht. Wissenschaftler vom Center for Nanointegration (CENIDE) der Universität Duisburg-Essen (UDE) haben herausgefunden, dass sich solche Materialien schon grundlegend verändern, sobald sie mit optischen Methoden lediglich analysiert werden sollen.

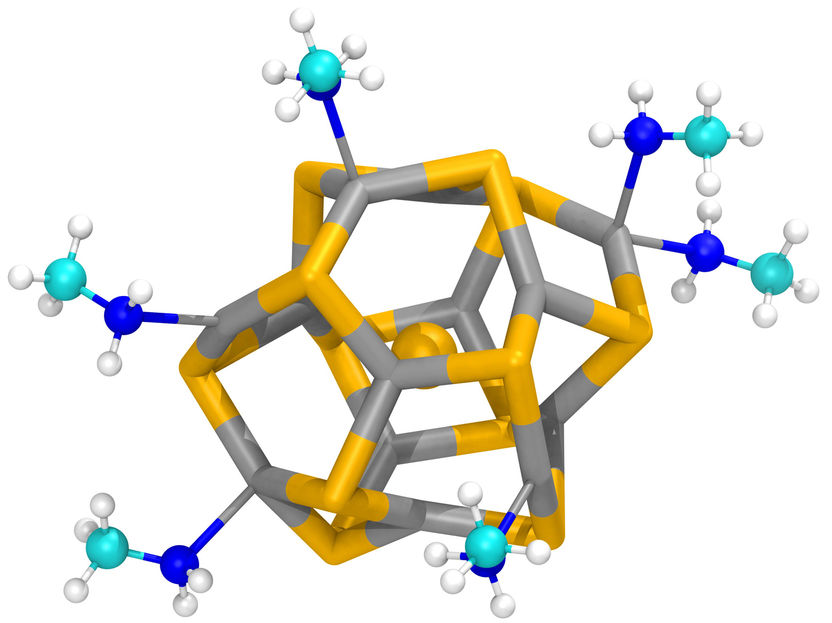

Modell eines (CdSe)13-Clusters (gelb/grau), der von organischen Molekülen (blau/weiß) umgeben ist.

F. Muckel et. al., Nat Commun 11, 4127 (2020), CC 4.0

Aus gerade einmal 26 Atomen bestehen die Cadmiumselenid-Partikel, mit denen sich die Forscher um Juniorprofessorin Dr. Franziska Muckel, Leiterin der Arbeitsgruppe „Elektroenergetische Funktionsmaterialien“ am Lehrstuhl „Werkstoffe der Elektrotechnik“, beschäftigten. Die Atome sind allerdings in einer Kristallstruktur angeordnet, d.h. in einem regelmäßigen Gitter – ähnlich den aus Seilen und Metall bestehenden symmetrischen Klettergerüsten auf Kinderspielplätzen. Dieser Aufbau macht die Partikel ausgesprochen stabil.

Gemeinsam mit der Seoul National University (Süd-Korea) und dem Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf konnten die UDE-Forscher jedoch nachweisen, dass Licht ab einer bestimmten Wellenlänge die Bindungen innerhalb dieser Halbleiter-Nanoteilchen sehr stark schwächt; gleich hundert Mal stärker als in dem gleichen Material mit deutlich größeren Abmessungen.

Optische Analyseverfahren – Standardtechniken in der Halbleiterforschung – kommen so in diesen Dimensionen an ihre Grenzen: Anstatt nur Materialeigenschaften aufzuklären, verändern sie das untersuchte Material selbst. Da magische Nanoteilchen ein wichtiger Zwischenschritt sind auf dem Weg zu größeren funktionellen Partikeln, ist diese Erkenntnis wegweisend.

Muckel, die im NanoEnergieTechnikZentrum (NETZ) am Campus Duisburg forscht, will das Ergebnis nun ganz praktisch nutzen: „Auf lange Sicht planen wir, aus ähnlichen Materialien Bauelemente zu entwickeln, die Licht in Ladungsträger umwandeln und damit als optische Sensoren dienen könnten.“