Zweidimensionaler Quanten-Freeze

Neue Möglichkeiten für den Bau von hochempfindlichen Sensoren

Anzeigen

Forschern an der ETH Zürich und dem TII Abu Dhabi ist es mit Unterstützung von Innsbrucker Quantenphysikern gelungen, die Bewegung eines winzigen Glaskügelchens in zwei Richtungen gleichzeitig in den Quanten-Grundzustand abzukühlen. Dies stellt einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zu einer 3D-Grundzustandskühlung eines massiven Teilchens dar und eröffnet neue Möglichkeiten für den Bau von hochempfindlichen Sensoren.

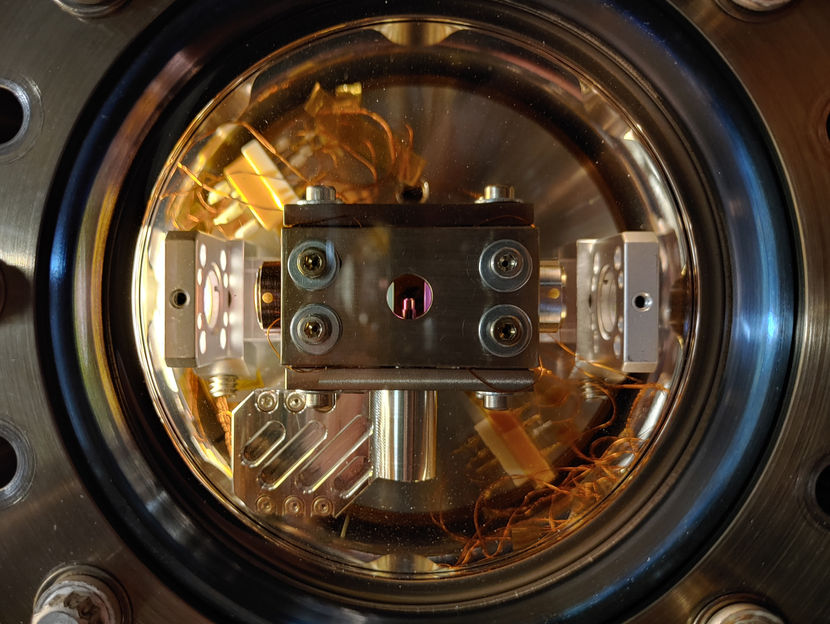

Die Vakuumkammer mit dem Versuchsaufbau. Der Resonator besteht aus zwei Spiegeln, die so beschichtet sind, dass sie infrarotes Licht extrem reflektieren. An der Spitze des zylindrischen Teils in der Mitte sitzt eine Linse.

Johannes Piotrowski

In einem Hochvakuum mit Laserlicht kontrollierte Nanoteilchen gelten als vielversprechende Plattform, um die Grenzen der Quantenwelt auszuloten. Seit der Formulierung der Quantentheorie ist nämlich die Frage unbeantwortet geblieben, ab welcher Größe ein Objekt den Gesetzen der Quantenphysik und nicht den Regeln der klassischen Physik unterliegt.

Ein Team um Lukas Novotny (Zürich), Markus Aspelmeyer (Wien), Oriol Romero-Isart (Innsbruck) und Romain Quidant (Zürich) versucht im Rahmen des ERC-Synergy-Projekts QXtreme genau diese Frage zu beantworten. Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel ist es, die in der Bewegung des Nanoteilchen gespeicherte Energie so weit als möglich zu reduzieren, das Teilchen also in den sogenannten Quantengrundzustand abzukühlen.

Kühlen in allen Dimensionen

Das Q-Xtreme-Team arbeitet seit längerem gemeinsam an der Grundzustandsabkühlung von Nanopartikeln. Mehrere Experimente in Zürich und Wien, unterstützt durch theoretische Berechnungen von Carlos Gonzalez-Ballestero und Oriol Romero-Isart von der Universität Innsbruck und dem IQOQI Innsbruck, haben zu den ersten Demonstrationen einer solchen Grundzustandskühlung eines Nanoteilchens geführt, entweder durch Dämpfung der Teilchenbewegung mittels elektronischer Steuerung (aktive Rückkopplung) oder durch Platzierung des Teilchens zwischen zwei Spiegeln (resonatorbasierte Kühlung). Bei all diesen Experimenten wurde der Grundzustand nur entlang einer der drei Bewegungsrichtungen der Teilchen erreicht, so dass die Bewegung entlang der beiden anderen Richtungen „heiß“ blieb.

„Die Abkühlung in den Grundzustand in mehr als einer Richtung ist der Schlüssel zur Erforschung neuer Quantenphysik“, betont Carlos Gonzalez-Ballestero vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Theoretische Physik der Universität Innsbruck. „Bislang war es jedoch schwierig, die Spiegel, zwischen denen das Teilchen positioniert wird, effizient mit der Bewegung des Teilchens in mehreren Richtungen in Wechselwirkung zu bringen.“ Der sogenannte „Dark State Effect“ verhindert die Abkühlung in den vollständigen Grundzustand.

Mit unterschiedlichen Frequenzen zum Ziel

Nun gelang es dem Photonik-Labor an der ETH Zürich erstmals die Grundzustandskühlung eines Nanoteilchen entlang zweier Bewegungsachsen. Dabei wird ein Glaskügelchen, das etwa tausendmal kleiner als ein Sandkorn ist, im Hochvakuum vollständig von seiner Umgebung isoliert und mit einem stark fokussierten Laserstrahl in der Schwebe gehalten und gleichzeitig bis nahe an dem absoluten Nullpunkt gekühlt. Basierend auf theoretischen Vorarbeiten des Innsbrucker Teams konnten die Schweizer Physiker das Problem des Dunkelzustands umgehen. „Wir haben dazu die Frequenzen, mit denen das Teilchen in den beiden Richtungen schwingt, unterschiedlich gestaltet und die Polarisation des Laserlichts sorgfältig eingestellt“, sagt Lukas Novotny von der ETH Zürich.

Die in der Fachzeitschrift Nature Physics erschienene Arbeit demonstriert, dass es möglich ist, den minimalen Energiezustand für alle drei Bewegungsrichtungen zu erreichen. Das neue Setup ermöglicht es auch, fragile Quantenzustände in zwei Richtungen zu erzeugen, die zum Beispiel zur Herstellung von extrem empfindlichen Gyroskopen und Sensoren verwendet werden könnten.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Sensortechnik

Die Sensortechnik hat die chemische Industrie revolutioniert, indem sie präzise, zeitnahe und zuverlässige Datenbereitstellung in einer Vielzahl von Prozessen ermöglicht. Vom Überwachen kritischer Parameter in Produktionslinien bis hin zur Früherkennung potenzieller Störungen oder Gefahren – Sensoren sind die stillen Wächter, die Qualität, Effizienz und Sicherheit gewährleisten.

Themenwelt Sensortechnik

Die Sensortechnik hat die chemische Industrie revolutioniert, indem sie präzise, zeitnahe und zuverlässige Datenbereitstellung in einer Vielzahl von Prozessen ermöglicht. Vom Überwachen kritischer Parameter in Produktionslinien bis hin zur Früherkennung potenzieller Störungen oder Gefahren – Sensoren sind die stillen Wächter, die Qualität, Effizienz und Sicherheit gewährleisten.