Marburger Verfahren für selbstreinigende Oberflächen erhält europäisches Patent

Wissenschaftler der Universität Marburg stellen neuartiges Verfahren zur Herstellung superhydrophober Oberflächen bereit

Anzeigen

Die unter dem Begriff Lotuseffekt allgemein bekannt gewordenen hydrophoben Eigenschaften selbstreinigender Oberflächen konnten in den vergangenen Jahren eine stark ansteigende öffentliche Aufmerksamkeit verzeichnen. Am Fachbereich Chemie der Philipps-Universität Marburg ist unter der Leitung von Prof. Dr. Seema Agarwal und Prof. Dr. Andreas Greiner ein neuartiges Verfahren zur Anfertigung superhydrophober fluorierter Polymeroberflächen entwickelt worden, das sich vor allem durch eine einfache und reproduzierbare Herstellung derartiger Oberflächen auszeichnet. Das für dieses Verfahren bereits im vergangenen Jahr erteilte Patent hat nun für den gesamten europäischen Markt volle Rechtskraft erlangt.

Angesichts der außerordentlichen Vielfalt gegenwärtiger und zukünftiger Einsatzmöglichkeiten eröffnet sich mit der europäischen Patenterteilung ein sehr hohes Marktpotenzial für die vorliegende Erfindung. Die Anwendungsfelder superhydrophober selbstreinigender Oberflächen erscheinen nahezu unbegrenzt und werden in den kommenden Jahren in den verschiedensten Lebensbereichen eine zunehmende technische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung erlangen. Das Spektrum reicht dabei von Gebäudefassaden und Dachziegel über Funktionstextilien oder Beschichtungen im Automobilbereich bis hin zu Nanobeschichtungen für, Photovoltaikanlagen oder Spezialbeschichtungen für Bootsrümpfe.

Von besonderem Interesse sind überdies alle hygienerelevanten Lebensbereiche, in welchen hochgradige Sauberkeit unabdingbar ist. Spiegel, Scheiben und Solarzellen können ebenso von schmutzabweisenden Oberflächen profitieren wie medizinische Geräte und Apparaturen. Dies gilt auch für Behälter, die wässrige Flüssigkeiten enthalten, von Getränkeflaschen über Joghurtbecher und Nahrungsmittelfolien bis zu Pipetten und Spritzen. Somit erstrecken sich die potenziellen Anwendungen allein im hygienischen Bereich auf so verschiedene Gebiete wie Spezialbeschichtungen im Haushalt, antimikrobielle Oberflächen bei der Lebensmittelherstellung oder keimreduzierende OP-Textilien.

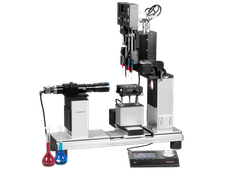

„Als Substrat für die erfindungsgemäßen Polymerbeschichtungen eignen sich grundsätzlich alle Unterlagen, insbesondere solche aus Kunststoff, Metall oder einer Legierung“, betont Prof. Agarwal und hebt nachdrücklich die nicht zuletzt auch wirtschaftlich bedeutsamen Vorzüge des Herstellungsverfahrens hervor: „Ein großer Vorteil der Beschichtungen liegt in deren einfachen und reproduzierbaren Herstellbarkeit, etwa durch Elektrospinnen einer entsprechenden Polymerlösung.“

Auf der Grundlage des an der Philipps-Universität Marburg entwickelten wissenschaftlichen Know-hows sowie zahlreichen industriellen Kooperationen und Patenten wurden von beiden Professoren und Ihren Mitarbeitern im Rahmen der TransMIT-Business Unit PolyNanoTec (PNT) in den vergangen Jahren verschiedene Elektrospinnverfahren konzipiert. Seit geraumer Zeit bietet PolyNanoTec speziell für das Elektrospinnverfahren konzipierte Formulierungen kommerziell verfügbar an. Ein besonderer Fokus bei der Entwicklung und Herstellung der Formulierungen liegt zum einen auf der Sicherheit und hohen Produktivität des Elektrospinnverfahrens sowie andererseits in den Eigenschaften der elektrogesponnenen Fasern. PolyNanoTec bietet, neben den Kompetenzen im Bereich Nanofasern und Elektrospinnen auch hochwirksame antibakterielle Additive für Kunststoffe an.