Aufnahme von Weichmachern möglicherweise deutlich höher als vermutet

Anzeigen

Weichmacher halten Kunststoffprodukte geschmeidig. Sie werden in so vielen Bereichen des täglichen Lebens verwendet, dass man von einem "ubiquitären" Vorkommen spricht. Entsprechend häufig kommt der Verbraucher mit den Substanzen in Kontakt. Zu den am häufigsten verwendeten Weichmachern gehört Diethylhexylphthalat, kurz DEHP. Die Substanz gilt im Hinblick auf ihre Gesundheitsgefährlichkeit als "gut untersucht". Eine umfassende Risikobewertung wird derzeit im Rahmen des europäischen Chemikalien-Altstoffprogramms vorgenommen. Trotz der schädlichen Wirkungen, die DEHP auslösen kann, werden danach weitergehende risikominimierende Maßnahmen nur für Kinder, nicht aber für erwachsene Verbraucher für erforderlich gehalten. Begründet wird dies damit, dass sich die geschätzte tägliche Aufnahmemenge an DEHP innerhalb der tolerierbaren Dosis bewegt. Dieser Einschätzung hat das BfR jetzt widersprochen und stützt sich dabei auf neue Untersuchungsergebnisse der Universität Erlangen. Danach ist die tägliche DEHP-Aufnahme möglicherweise deutlich höher als bisher angenommen. Wichtige und bislang offenbar unterschätzte Quelle könnten Lebensmittel sein. Das BfR hat das Europäische Chemikalienbüro (ECB) auf die neuen Studienergebnisse hingewiesen und insbesondere im Hinblick auf die fortpflanzungsschädigende Wirkung von DEHP um Revision der Bewertung gebeten. Nach Meinung des Instituts könnte sich daraus eine neue Einschätzung des Risikos mit entsprechenden Auswirkungen auf die Notwendigkeit expositionsvermindernder Maßnahmen ergeben.

DEHP gehört zur Gruppe der Phthalate. Seine akute Giftigkeit ist gering; die Substanz ist nicht als erbgutschädigend eingestuft. Dosisabhängig kann DEHP aber schädliche Wirkungen auf Hoden, Niere und Leber haben. So beeinträchtigt die Substanz im Tierversuch die Fortpflanzungsfähigkeit und führt zu Entwicklungsstörungen an den Geschlechtsorganen männlicher Nachkommen. DEHP wird bei der Herstellung einer Vielzahl von Kunststoffprodukten, vor allem PVC-Materialien, eingesetzt. Die Substanz findet sich zum Beispiel in Automobilteilen (Verkleidungen, Armaturen), Bekleidung, Spielzeug, Lebensmittelverpackungen, Kosmetika und Medizinprodukten (Dialyseschläuche). Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften kann sich DEHP beim Kontakt mit Flüssigkeiten oder Fetten aus Kunststoffen lösen bzw. ausgasen und damit direkt an den Verbraucher gelangen oder in die Innenraumluft übergehen. Die über Atemluft, Haut und Blut durchschnittlich täglich aufgenommene Menge an DEHP beziffert der europäische Altstoffbericht mit 12 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag (µg/kg KG/Tag). Dieser Wert liegt deutlich unter der vom Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss der EU festgelegten tolerierbaren täglichen Aufnahmemenge von 50 µg/kg KG/Tag, bei der keine Gesundheitsschäden zu erwarten sind. Bei der Bewertung der Verbraucherexposition für den Altstoffbericht blieb der Lebensmittelpfad allerdings unberücksichtigt.

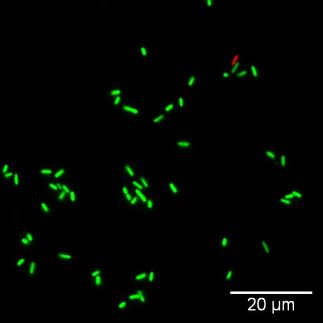

Darauf, dass dies zu einer nennenswerten Unterschätzung der tatsächlichen Aufnahmemenge geführt haben könnte, deuten nun Studienergebnisse der Universität Erlangen hin. Dort wurden Urinproben von 85 Teilnehmern auf die Gehalte an DEHP-Abbauprodukten untersucht und daraus eine Aufnahmemenge errechnet, die für einen Teil der Probanden deutlich über der des Altstoff-Berichts liegt. Bei fünf Prozent der Teilnehmer betrug sie über 52,1 µg/kg KG/Tag. Als Quelle vermuten die Autoren der Studie Lebensmittel, die mit DEHP belastet sind. Weil DEHP zu 50 - 70 Prozent im Magen-Darm-Trakt resorbiert wird, könnte dieser Belastungspfad erheblich zur DEHP-Aufnahme beitragen. Das Institut hält es für erforderlich, die wichtigsten Quellen der Belastung zu identifizieren und die Exposition zu verringern.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat das Europäische Chemikalienbüro auf die Ergebnisse der Studie hingewiesen und um Revision der laufenden Risikobewertung gebeten. Da DEHP nicht nur der Weichmacher mit dem größten Produktionsvolumen, sondern möglicherweise auch der mit der stärksten fortpflanzungsschädigenden Wirkung ist, könnten sich daraus eine neue Einschätzung des Risikos und damit die Notwendigkeit für Minimierungsmaßnahmen ergeben. Nationale Anwendungsbeschränkungen für DEHP im Lebensmittelbereich existieren derzeit nur im Rahmen der Kunststoffempfehlungen des BfR. Das Institut hat außerdem empfohlen, Phthalate nicht in Kinderspielzeug zu verwenden.