Uran aus Wasser filtern

Anzeigen

Gegenwärtig wird in Deutschland ein neuer Grenzwert für Uran in Trinkwasser diskutiert. Deswegen beschäftigen sich Wissenschaftler des Instituts für Radiochemie im Forschungszentrum Rossendorf (FZR) intensiv mit der Frage, wie man Uran aus gering belasteten Wässern gezielt entfernen kann. Sie machen sich dabei einen natürlichen Schutzmechanismus eines Bakteriums zur Bindung von Schwermetallen zu Nutzen.

Der Uranbergbau hat in Sachsen und Thüringen weithin sichtbare Spuren hinterlassen. Neben diesen offensichtlichen Folgen der Urangewinnung gibt es auch weniger auffällige Auswirkungen auf die Umwelt, den Menschen und die Natur. So kann das Schwermetall Uran aus den Gruben, Abfallhalden und Absetzanlagen beispielsweise über Sickerwasser in die Umwelt gelangen. Aber nicht nur in diesen Fällen ist die Entfernung von Uran aus belasteten Wässern und Böden eine wichtige Aufgabe, sondern auch im Bereich der Mineral- und Tafelwässer hat dieses Thema besondere Aktualität erhalten. So wird im Moment wieder verstärkt die Einführung eines Grenzwerts für das giftige Schwermetall Uran in Trinkwasser in Deutschland diskutiert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen Grenzwert von 15 Mikrogramm (µg) Uran pro Liter (L). Für Mineral-, Tafel- und Leitungswasser in Deutschland ist allerdings auf Grund des gestiegenen Konsums ein Grenzwert kleiner 15 Mikrogramm Uran pro Liter in der Diskussion. In Abhängigkeit vom Ursprung der Wässer würde dieser, laut Herstellerangaben, allerdings von einem Teil der Wässer überschritten.

Im FZR wird bereits viele Jahre an dem Verhalten von Uran in der Umwelt geforscht, um dessen Ausbreitungsverhalten genau zu verstehen und darauf aufbauend innovative Sanierungskonzepte entwickeln zu können. Einen wichtigen Beitrag zu diesem Forschungsprofil liefern dabei die molekular- und mikrobiologischen Arbeiten im Institut für Radiochemie. Ausgangspunkt ist die Untersuchung mikrobieller (= durch verschiedene Mikroorganismen gebildeter) Lebensgemeinschaften und ihre Rolle bei der Schadstoffausbreitung in belasteten Böden, Sedimenten und Wässern. Gleichzeitig isolieren die Rossendorfer Mikrobiologen aus solchen Umgebungen bestimmte Bakterien, die bei Eignung schließlich zur Biosanierung des Standorts verwendet werden können.

Auf diese Weise konnte die Gruppe von Dr. Sonja Selenska-Pobell das Bakterium Bacillus sphaericus JG-A12 isolieren, das insbesondere Uran, Kupfer, Blei, Aluminium und Cadmium gezielt bindet. Das Bakterium wird von einer so genannten S-Layer-Schicht (von "Surface Layer") umhüllt, die aus gitterförmigen Proteinpolymeren besteht. Diese S-Layer-Schicht von Bacillus sphaericus JG-A12 unterscheidet sich nun in ihrem Aufbau deutlich von bisher bekannten S-Layern und liefert auf Grund ihrer biochemischen Eigenschaften Hinweise darauf, dass sie das Bakterium durch Bindung von Schwermetallen vor deren toxischer Wirkung schützt. Deshalb ist der Bacillus sphaericus JG-A12 ein idealer Kandidat zur Entwicklung eines Biofilters für Uran und andere Schwermetalle.

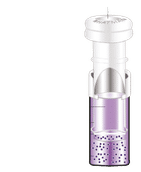

Für eine Nutzung der Bakterien als Filter müssen diese aber in einer porösen und mechanisch stabilen Matrix eingebettet werden, ohne dadurch ihre Funktionsfähigkeit einzubüßen. Gleichzeitig gilt es, ihre Freisetzung zu verhindern und eine mehrfache Nutzung zu ermöglichen. Dies gelang in Kooperation mit Wissenschaftlern der Gesellschaft zur Förderung von Medizin-, Bio- und Umwelttechnologien e.V. (GMBU, Leiter in Dresden: Prof. Horst Böttcher) und Wissenschaftlern der Technischen Universität Dresden (Institut für Materialforschung unter der Leitung von Prof. Wolfgang Pompe) im Rahmen eines DFG-Projekts (DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft). Diese neue Technik erlaubt die Herstellung von Filterpartikeln oder die Beschichtung verschiedenster Materialien mit dem bioaktiven Verbundwerkstoff (Biokeramik oder Biocere).

Im vorliegenden Fall untersuchte Dr. Johannes Raff die Eignung der produzierten Biokeramik zur selektiven Entfernung von Uran aus damit nachträglich versetzten Leitungswässern (Zugabe 30 Mikrogramm Uran pro Liter) verschiedener Herkunft und Zusammensetzung und aus einem ungarischen Heilwasser mit einer ursprünglichen Konzentration von 142 Mikrogramm Uran pro Liter. Im Falle der Leitungswässer konnte etwa 99 % des Urans gebunden und Endkonzentrationen kleiner 1 Mikrogramm pro Liter erreicht werden. Selbst in dem stark salzhaltigen Heilwasser konnten bis zu 91 % des Urans entfernt und eine Endkonzentration von 13 Mikrogramm pro Liter erreicht werden.

"Auf Grund der Wirksamkeit des Biofilters über einen weiten Konzentrationsbereich des Urans, der hohen Selektivität und der Wiederverwendbarkeit kann bereits der Prototyp des Filters sehr vielseitig eingesetzt werden und lässt berechtigte Hoffnungen zu, zukünftig auch zur Entfernung und Rückgewinnung von Metallen aus industriellen Abwässern Verwendung zu finden.", so Dr. Johannes Raff. Die chemische und strukturelle Analyse der beladenen Materialien ermöglichte bereits Rückschlüsse, welche Teile des Bakteriums in die Uranbindung involviert sind. Dies gestattet zukünftig eine Modifikation der ganzen Bakterien oder ihrer Oberflächenstrukturen, was zu einer Steigerung der Selektivität und der Kapazität des Biofilters führen soll. Laufende Arbeiten zeigen außerdem, dass durch genetische Manipulation der S-Layer-Proteine das Spektrum an gebundenen Metallen erweitert werden kann, z.B. um Nickel.

Vorteile des Biofilters sind insbesondere die hohe Selektivität für einige wenige Metallverunreinigungen bei einer gleichzeitigen hohen Bindungskapazität, die häufige Wiederverwendbarkeit des Materials sowie die Möglichkeit der umweltfreundlichen Entsorgung.