2D-Nanomaterial MXene: Der perfekte Schmierstoff

Bei extremer Hitze oder im Vakuum des Weltraums – ein neuartiges Nanomaterial bringt in Extremsituationen Höchstleistungen

Anzeigen

Die Fahrradkette kann man mit Öl schmieren, aber was macht man bei einem Marsrover oder bei einem glühend heißen Transportband in der Stahlindustrie? Ganz spezielle Nanomaterialien wurden nun von der TU Wien gemeinsam mit Forschungsgruppen aus Saarbrücken (Deutschland), der Purdue University in den USA und der Universidad de Chile (Santiago, Chile) untersucht.

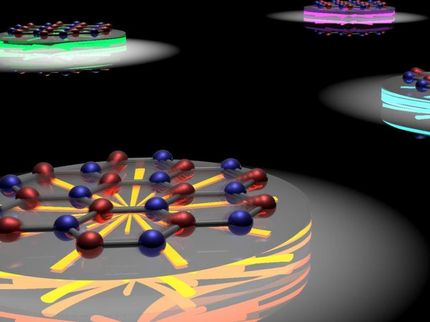

Atomar dünne Schichten, die aufeinander gleiten können, verringern die Reibung.

TU Wien

Die Materialklasse der MXene (sprich: Maxene) sorgte in den letzten Jahren eigentlich im Zusammenhang mit neuartigen Batterie-Technologien für großes Aufsehen. Doch wie sich nun zeigt, sind sie auch ein hervorragender Festschmierstoff, der extrem haltbar ist und auch unter schwierigsten Bedingungen seine Aufgabe dauerhaft erfüllt. Diese bemerkenswerten Eigenschaften der MXene wurden nun im Fachjournal ACS Nano publiziert.

Wie ein Stapel Papierblätter

Wie das Kohlenstoff-Material Graphen zählen auch die MXene zu den sogenannten 2D-Materialien: Ihre Eigenschaften werden wesentlich dadurch bestimmt, dass es sich um ultradünne Schichten handelt, um einzelne Atomlagen, ohne starke Bindungen nach oben oder unten.

„Man beginnt zunächst mit sogenannten MAX-Phasen, das sind spezielle Schichtsysteme, die etwa aus Titan, Aluminium und Kohlenstoff bestehen“, sagt Prof. Carsten Gachot, Leiter der Tribologie-Gruppe am Institut für Konstruktionswissenschaften und Produktentwicklung der TU Wien. „Der entscheidende Trick ist, das Aluminium mit Flusssäure heraus zu ätzen.“

Übrig bleibt dann ein Stapel von atomar dünnen Schichten aus Titan und Kohlenstoff, die ähnlich wie Papierblätter lose aufeinanderliegen. Jede Schicht für sich ist relativ stabil, die Schichten können sich aber gegeneinander problemlos verschieben.

Diese Verschiebbarkeit der atomaren Schichten untereinander macht das Material zu einem hervorragenden Trockenschmiermittel: Ohne Abrieb zu erzeugen wird ein extrem widerstandsarmes Gleiten ermöglicht. Die Reibung zwischen Stahloberflächen konnte damit auf ein Sechstel reduziert werden – und das mit außergewöhnlich hoher Verschleißbeständigkeit: Auch nach 100.000 Bewegungszyklen funktionierte die MXene-Schmierschicht noch problemlos.

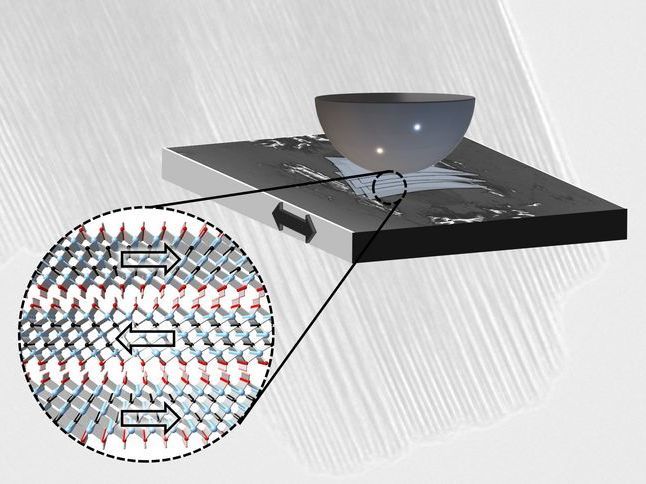

Das ist perfekt für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen: Während Schmieröl etwa im Vakuum bei Weltraummissionen sofort verdampfen würde, lassen sich MXene in Form von feinem Pulver auch dort einsetzen.

Unabhängig von Atmosphäre und Temperatur

„Man hat Ähnliches auch schon mit anderen Dünnschicht-Materialien versucht, etwa mit Graphen oder Molybdändisulfid“, sagt Carsten Gachot. „Aber sie reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Wassermoleküle können die Bindungskräfte zwischen den einzelnen Schichten verändern. Bei MXenen spielt das hingegen eine geringere Rolle.“

Ein weiterer, entscheidender Vorteil ist die Hitzebeständigkeit von MXenen: „Viele Schmiermittel oxidieren bei großer Hitze und verlieren dabei ihre Schmierfähigkeit. MXene hingegen sind viel stabiler, man kann sie sogar in der Stahlindustrie einsetzen, wo mechanisch bewegte Teile schon mal eine Temperatur von mehreren hundert Grad Celsius erreichen können“, erklärt Gachot.

Untersucht wurde das pulverförmige Schmiermittel in mehreren Experimenten an der TU Wien von Dr. Philipp Grützmacher aus Prof. Gachots Arbeitsgruppe sowie der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und der Purdue Universität in den USA. Wesentlichen Anteil an der Initiierung und Konzeption der Arbeit hatte dabei am anderen Ende der Welt Prof. Andreas Rosenkranz in Chile.

„Auch von Seiten der Industrie gibt es bereits großes Interesse an diesen Materialien. Wir gehen davon aus, dass solche MXene schon bald in größerem Maßstab hergestellt werden können“, ist Carsten Gachot zuversichtlich.