Kunststoff-wechsel-dich

CeNIDE-Professor entwickelt zweifach schaltbares Polymer

Anzeigen

Ein Polymer hat nach seiner Synthese in der Regel festgelegte Eigenschaften, die sich bis zu seinem Ende beim Recycling oder in der Müllverbrennung nicht ändern. So war es bisher. Doch die neueste Entwicklung von Prof. Dr. Carsten Schmuck ist anders: Der Wissenschaftler vom Center for Nanointegration der Universität Duisburg-Essen (CeNIDE) entwickelte erstmals ein Polymer, das sich unter realen Bedingungen über zwei verschiedene äußere Reize gezielt in seinen Eigenschaften verändern lässt. Reversibel und beliebig oft wiederholbar.

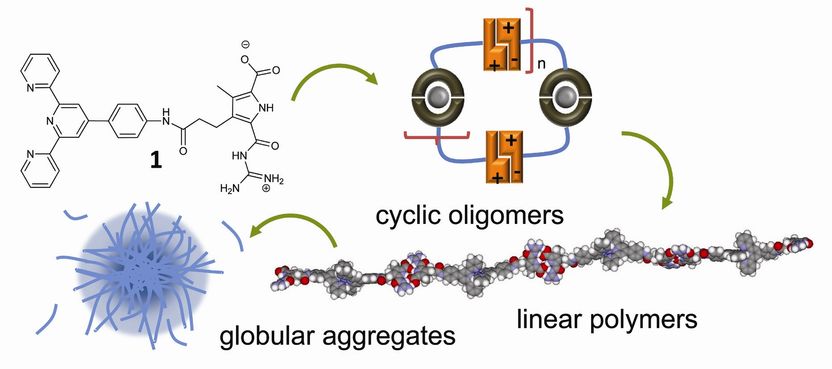

Klassische Polymere, wie wir sie alle von Plastikflaschen und Textilien kennen, haben feste, nicht veränderbare Eigenschaften. Das liegt an den sehr festen kovalenten Bindungen, die die Moleküle dieser Polymere zusammenhalten. Weniger fest sind dagegen die nicht-kovalenten Bindungen – sie lassen sich relativ leicht durch äußere Reize beeinflussen. Und gerade solche schwachen und von außen beeinflussbaren Bindungen nutzt das Team um Carsten Schmuck nun, um ein lineares Polymer aufzubauen. Die äußeren Reize bei Schmucks Entwicklung sind der pH-Wert der Umgebung sowie die An- oder Abwesenheit von Metallionen. Das von ihm und seinem Team konstruierte Molekül ist ein Hybrid aus einem Zwitterion und einem Terpyridin-Liganden für die Metallbindung. In pH-neutraler Umgebung binden die selbstkomplementären Zwitterionen aneinander, sodass stabile Dimere entstehen. Fügt man dem System nun Metallionen hinzu, so entstehen aufgrund der Metall-Ligand-Komplexierung durch den zweiten Molekülteil, das Terpyridin, kettenförmige Polymere. Diese lagern sich anschließend weiter zu globulären, d.h. kugelförmigen Aggregaten zusammen. Damit hat das Team um Carsten Schmuck das erste zweifach schaltbare lineare Polymer entwickelt, das unter realen Bedingungen wie z. B. bei Raumtemperatur und in Wasser gelöst funktioniert. Auf doppelte Weise schaltbare Polymere gab es zwar hier und da schon vorher. Doch diese basierten meist auf Wasserstoffbrückenbindungen und funktionierten daher nur unter sehr speziellen Laborbedingungen – insbesondere nur in Abwesenheit von Wasser. Daher waren sie für den praktischen Einsatz eher schlecht geeignet. Anders die Entdeckung des Professors von der Universität Duisburg-Essen. Das lineare Polymer bildet sich auch in Wasser. Mehr noch: Da sich das Polymer nur dann bildet, wenn gezielt beide äußeren Reize stimmen, kann man die Materialeigenschaften sehr gezielt steuern.

Obwohl es sich bei Schmucks Arbeit um Grundlagenforschung handelt, stellt sich natürlich die Frage nach möglichen Anwendungen. Schmuck selbst denkt da als erstes an eine medizinische Verwendung, die „target controlled drug delivery“, auf Deutsch etwa die vom Zielgebiet ausgelöste Medikamentenfreisetzung. Angenommen, man würde innerhalb eines für den Menschen gut verträglichen Polymeraggregats ein Medikament – zum Beispiel gegen bestimmte Tumorzellen – deponieren und es einem Patienten verabreichen. Ein Tumor zeichnet sich aufgrund seines abnorm schnellen Wachstums und Stoffwechsels unter anderem dadurch aus, dass seine Blutgefäße recht porös sind und er saurer ist als das ihn umgebende gesunde Gewebe. Nun gelangt das Aggregat durch eine solche Öffnung in der Gefäßwand in den Tumor. Der niedrige pH-Wert in dessen Inneren lässt die Polymere zerfallen, so dass das innenliegende Medikament freigesetzt wird und wirken kann. Genau an der richtigen Stelle und ohne gesundes Gewebe zu beeinflussen. „Diese Anwendungsmöglichkeit ist natürlich derzeit noch Zukunftsmusik“, erläutert Schmuck, „aber wir haben die ersten wichtigen Schritte getan.“ Auch würde man für den Einsatz im menschlichen Körper nicht mit Metallionen arbeiten, sondern beispielsweise Temperaturunterschiede nutzen, um die Bildung des Polymers zu steuern, aber das Prinzip ist dasselbe.

Insgesamt vier Jahre hat das Team um Schmuck nun an dem Thema gearbeitet. Doch nach dem Ziel ist vor dem Ziel: Nun streben die Forscher die Konstruktion dreifach schaltbarer Polymere an. „Aber auch an dem bisherigen Konstrukt werden wir weiterarbeiten“, berichtet Schmuck. „Momentan bilden die Polymerketten noch ungeordnete Bündel, aber wir wollen sie in Zukunft dazu bringen, sich in geordneten, dreidimensionalen Netzstrukturen anzuordnen.“