Blinde Flecken bei der Überwachung von Plastikmüll

Forschende des KIT und Partner vermuten, dass viel mehr Plastik in fließenden Gewässern transportiert wird als bislang angenommen

Anzeigen

Ob im Trinkwasser, in der Nahrung oder sogar in der Luft: Plastik ist ein globales Problem – und das ganze Ausmaß der Verschmutzung ist möglicherweise noch gar nicht bekannt. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) haben gemeinsam mit Partnern aus den Niederlanden und Australien konventionelle Annahmen für den Transport von Plastik in Flüssen überprüft. Die tatsächliche Menge Plastikmüll in Flüssen könnte demnach bis zu 90 Prozent größer sein als bislang vermutet. Die neuen Erkenntnisse sollen dabei helfen, das Monitoring zu verbessern und Plastik aus Gewässern zu entfernen.

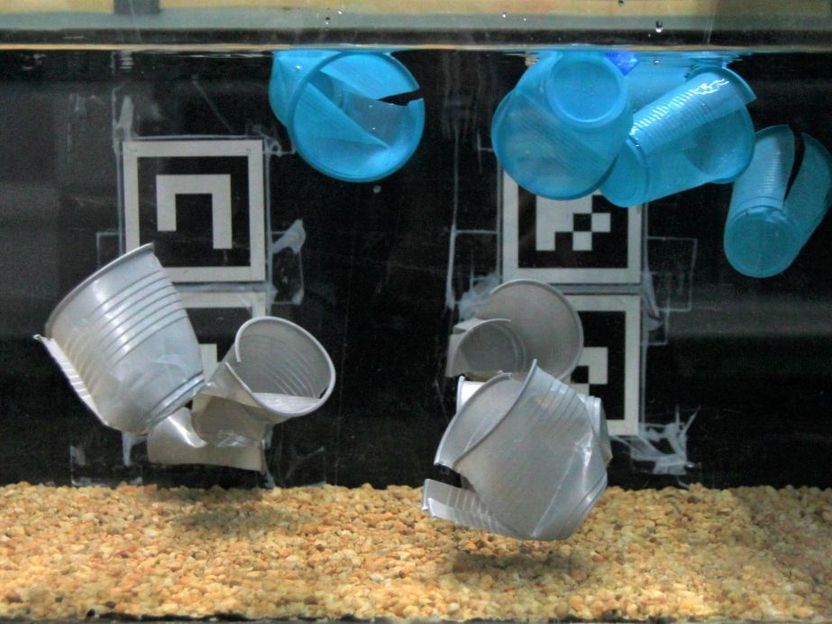

Für ihre Untersuchung nutzten die Forschenden Flussmodelle, die mit Plastikmüll bestückt wurden

Foto: Daniel Valero, KIT

Beim Transport von Plastik in der Umwelt haben Flüsse eine maßgebliche Funktion. „Sobald Plastik in einen Fluss gelangt, wird es mit hoher Geschwindigkeit weitertransportiert und in der Umwelt verbreitet“, sagt Dr. Daniel Valero vom Institut für Wasser und Gewässerentwicklung des KIT und Leitautor der aktuellen Studie zum Plastiktransport. „Aber je nach Größe und Beschaffenheit kann Plastik sich dabei sehr unterschiedlich verhalten. Es kann tauchen, schwimmen oder von Hindernissen aufgehalten werden.“ Aktuelle Verfahren zum Abschätzen der Plastikbelastung in Flüssen basieren standardmäßig aber hauptsächlich auf Beobachtungen der Oberfläche. „Nur so lassen sich große Flüsse von Brücken aus effektiv überwachen. Allerdings wurden die zugrundeliegenden Annahmen bislang nicht ausreichend überprüft“, so Valero.

Plastikteilchen werden sehr unterschiedlich transportiert

Gemeinsam mit seinen Forschungspartnern untersuchte Valero nun das Verhalten von 3 000 Teilchen im Größenbereich von 30 Millimetern bis zu größeren Objekten wie Plastikbechern in fließenden Gewässern. In Flussmodellen im Labor wurde dabei jedes einzelne Teilchen mit einem Multi-Kamera-System millimetergenau in 3D verfolgt, wobei die gesamte Wassersäule – von der Wasseroberfläche bis zum Boden – erfasst wurde. Mit dem Experiment konnten die Forschenden statistisch nachweisen, dass Plastikteilchen sich sehr unterschiedlich verhalten, je nachdem, wo sie sich in einem Fluss genau befinden. Plastik, das unter der Wasseroberfläche transportiert wird, verhält sich demnach so, wie es gängige Modelle für turbulente Strömungen vorhersagen. „Die Teilchen werden wie Staub im Wind verstreut. Nur wenige Teilchen gelangen überhaupt wieder an die Wasseroberfläche“, sagt Valero. Sobald Plastik aber auftauche, verändere sich die Situation grundlegend: „Beim Kontakt mit der freien Wasseroberfläche werden die Teilchen von der Oberflächenspannung wie Fliegen in einem Spinnennetz eingefangen. Sie treiben dann gemeinsam weiter.“ Diese Haftwirkung sei für einen oberflächlichen Transport in Flüssen dabei genauso relevant wie der spezifische Auftrieb eines Plastikteilchens.

Bessere Modelle für die visuelle Überwachung

Die Ergebnisse des Experiments zeigen einerseits, dass es für ein Abschätzen der Plastikmenge in Flüssen nicht genügt, nur schwimmendes Plastik an der Oberfläche zu berücksichtigen. „Die Verzerrung ist signifikant. Wenn der turbulente Charakter des Transports von Plastikteilchen unter der Wasseroberfläche nicht berücksichtigt wird, dann kann die Menge an Plastikmüll in Flüssen um bis zu 90 Prozent unterschätzt werden“, sagt Valero. Die Ergebnisse bestätigen andererseits, dass vorhandenes Wissen über das Verhalten von Teilchen in turbulenten Strömungen für den Transport von Plastik in Flüssen relevant ist und dass es dabei helfen kann, die Gesamtmenge realistischer abzuschätzen. Zu diesem Zweck haben die Forschenden das Gleichgewicht der Konzentrationen von Plastikteilchen an der Wasseroberfläche und in größerer Tiefe mit unterschiedlichen Transportbedingungen quantifiziert. Auf dieser Grundlage kann ein Monitoring auch weiterhin durch visuelle Beobachtung der Gewässeroberfläche erfolgen und die tatsächlich transportierte Menge relativ genau berechnet werden. Zusätzlich können die Ergebnisse ganz praktisch helfen, nämlich bei der Entwicklung von neuen Ansätzen zum Entfernen des Plastiks: „Wenn man abschätzen kann, wo sich das meiste Plastik befindet, dann weiß man auch, wo eine Säuberung am effektivsten ist“, so Valero.