Elegante Experimente mit Licht: Neue Methode der Photoredox-Katalyse

Erweiterung des chemischen Werkzeugkastens dank besonderer Katalysatoren

Anzeigen

Forscherinnen und Forscher um Prof. Benjamin List haben eine neue Methode der Photoredox-Katalyse entwickelt. Sie haben ihre Ergebnisse nun in dem Wissenschaftsmagazin Science publiziert.

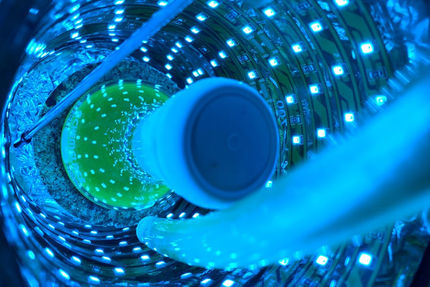

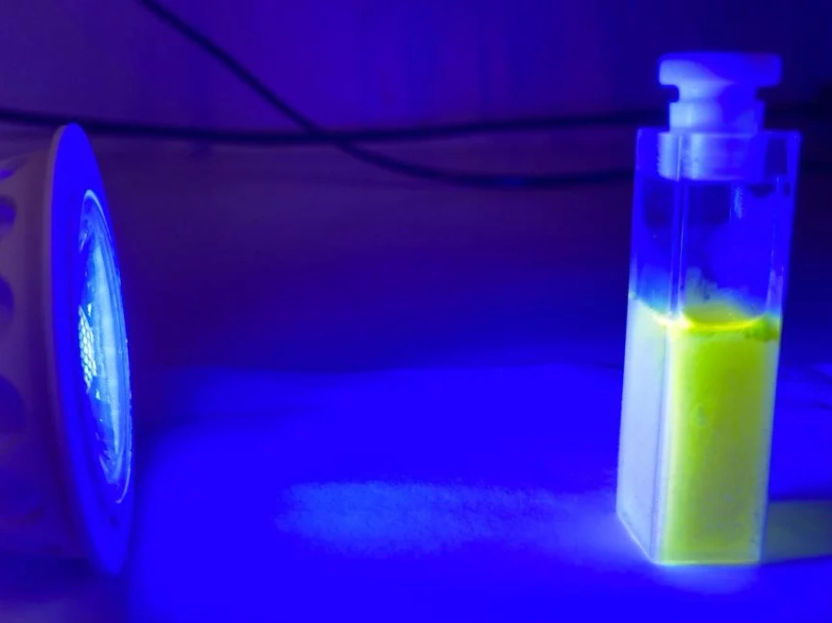

Licht spielt eine entscheidende Rolle bei Experimenten mit Photokatalysatoren.

MPI Kohlenforschung

Forscher des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung haben den molekularen Werkzeugkoffer für effiziente, zielgerichtete Synthesen erweitert: Sie nutzen dazu einen ganz besonderen Katalysator – und die Energie des Lichts.

Typischerweise wird in einer sogenannten Photoredox-Reaktion das Licht von einem Photokatalysator absorbiert. Ein Elektronentransfer zwischen dem Katalysator und dem Substrat findet anschließend statt, wodurch ein hochreaktives „Radikalion“ entsteht, das verschiedene erwünschte Reaktionen eingehen kann.

Das Problem dieser „Radikale“ war bislang jedoch die mangelnde Selektivität. Ein zweiter Aktivierungsmodus war oft notwendig, um ein gewünschtes Produkt in der benötigten Reinheit zu bekommen. Dies hatte stereoselektive Photoredox Reaktionen auf spezielle, durch diesen zweiten Modus aktivierbare Substrate beschränkt.

„Die Photokatalyse ermöglicht chemische Reaktionen mit Hilfe von Licht - zum Beispiel in den Blättern von Pflanzen, aber auch bei der Herstellung von Medikamenten“, erklärt Benjamin List. Photokatalytische Reaktionen laufen über energiereiche Zwischenstufen ab, und die Kontrolle der Selektivität ihrer Reaktionen war mit chemischen Katalysatoren schwierig. „Wir liefern nun ein allgemeines Konzept zur Durchführung dieser Reaktionen mit hoher Stereoselektivität, bei denen wir spiegelbildliche Moleküle herstellen können“, sagt Benjamin List.

Ein molekulares Präzisionswerkzeug

Konkret heißt das: Der Photokatalysator absorbiert Licht und nimmt ein Elektron des Substrats auf, also eines Reaktionspartners. Da ein Elektron negativ geladen ist, wird dieses Substrat nun automatisch positiv und verbindet sich mit einem Gegenanion. Dieses Ionenpaar ist nun an einem weiteren Reaktionsschritt beteiligt – und zwar an dem, der die Wissenschaftler tatschlich interessiert. Der ursprüngliche Photokatalysator ist nicht mehr Teil dieses Schritts – und kann regeneriert und erneut verwendet werden, um Licht zu absorbieren und ein Elektron aufzunehmen.

Mit dieser neuen Methode ist es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung gelungen, ein weiteres molekulares Präzisionswerkzeug zu entwickeln. „Über konkrete Anwendungsbeispiele haben wir noch nicht wirklich nachgedacht“, verrät Dr. Sayantani Das, Postdoktorandin bei Benjamin List und ebenfalls am Projekt beteiligt. Doch die asymmetrische Photoredox-Katalyse könne sicherlich im Bereich der Synthese nützlich sein – beispielsweise in der Herstellung von Medikamenten oder Duftstoffen.

Originalveröffentlichung

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Synthese

Die chemische Synthese steht im Zentrum der modernen Chemie und ermöglicht die gezielte Herstellung von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften. Durch das Zusammenführen von Ausgangsstoffen in definierten Reaktionsbedingungen können Chemiker eine breite Palette von Verbindungen erstellen, von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Wirkstoffen.

Themenwelt Synthese

Die chemische Synthese steht im Zentrum der modernen Chemie und ermöglicht die gezielte Herstellung von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften. Durch das Zusammenführen von Ausgangsstoffen in definierten Reaktionsbedingungen können Chemiker eine breite Palette von Verbindungen erstellen, von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Wirkstoffen.