Supermagnetfeld auf engstem Raum

Anzeigen

Die Kraft des stärksten Dauermagneten der Welt in einem Fleck so groß wie ein Atom. Diese rekordverdächtige Konstellation ist einem Forscherteam mit einem raffinierten Nano-Experiment geglückt. Die Physiker vom Max-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der Materie in Hamburg und vom Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart sind in der Lage, eine aus drei Atomen bestehende Eisenkette mit einer feinen Mikroskopspitze gezielt magnetisch umzupolen. Der neue Effekt könnte die Entwicklung des Quantencomputers beflügeln und alternative Konzepte für künftige Speichermedien erschließen. Die Wissenschaftler zeigen ihre Ergebnisse im Fachmagazin Nature Nanotechnology.

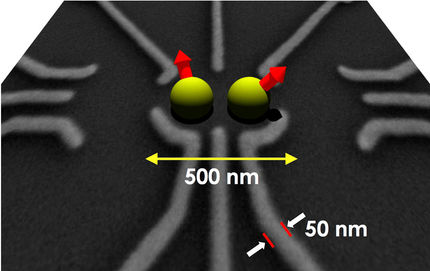

Zunächst kreierten die Physiker eine bemerkenswerte Nanostruktur: Auf einer glatten Kupferoberfläche formierten sie mit der feinen Spitze eines Rastertunnelmikroskops drei Eisenatome zu einer kurzen Kette. Dadurch entstand ein winziger Nanomagnet. Als nächstes pickten sie mit ihrem Mikroskop weiteres Eisen auf – mit dem Effekt, dass ein paar Eisenatome an der Spitze haften blieben und sie dadurch magnetisch machten. Dann manövrierten die Forscher die Spitze sehr dicht und mit hoher Präzision über die Eisenkette. Da sich mit dem Mikroskop extrem schnelle Prozesse messen lassen, konnte das Team analysieren, was sich innerhalb von Nanosekunden in der Eisenkette abspielte. Das überraschende Ergebnis: „Abhängig von der Position der Mikroskopspitze konnten wir das Magnetfeld der Eisenkette kurzzeitig umpolen“, beschreibt Gruppenleiter Sebastian Loth. „Wir waren verblüfft, wie gut das funktioniert.“

Die Erklärung: Aufgrund eines Quanteneffekts baut sich zwischen Mikroskopspitze und Eisenkette ein Magnetfeld mit besonderen Eigenschaften auf. „Einerseits ist es äußerst stark, andererseits räumlich sehr begrenzt“, sagt Loths Kollege Shichao Yan, Erstautor der Studie. Die Stärke erreicht einen Wert von einigen Tesla, mehr als der beste Dauermagnet. Dagegen beschränkt sich die Ausdehnung des Feldes auf den Bereich eines Atomdurchmessers. „Durch diese räumliche Begrenzung können wir winzigste Nanostrukturen gezielt ansteuern“, erläutert Loth. „Ein einzelnes Atomgrüppchen lässt sich umpolen, seine Nachbarschaft bleibt dagegen völlig unbeeinflusst.“

Das macht den neuen Effekt für zwei Einsatzfelder interessant. So könnte er sich als Kontrollprozess für Quantenbits eignen – der Schalteinheit eines neuartigen Rechnertyps, des Quantencomputers. Ein gewöhnlicher PC rechnet mit Bits, also mit Schalteinheiten, die entweder auf „Null“ oder auf „Eins“ stehen. Ein Quantencomputer dagegen basiert auf dem Quantenbit. Dieses kann nicht nur Eins oder Null sein, sondern auch sämtliche Werte dazwischen annehmen, was künftig höhere Rechengeschwindigkeiten erlauben soll. Bislang jedoch gibt es nur relativ primitive Labor-Prototypen – was unter anderem daran liegt, dass sich die Quantenbits nicht präzise genug ansteuern lassen. „Hier könnte der neue Effekt für Fortschritte sorgen“, sagt Loth. „Mit seiner Hilfe könnte man einzelne magnetische Quantenbits gezielt kontrollieren.“ Die dreiatomige Eisenkette zeigt bereits einige Eigenschaften eines Quantenbits. Nun denken die Forscher darüber nach, wie sich diese Eigenschaften weiter ausbauen lassen.

Doch auch für die Datenspeicherung könnte das Phänomen relevant sein. Denn je mehr Magnetbits man pro Fläche beschreiben und auslesen kann, umso höher ist die Speicherkapazität eines Mediums. „Mit unserem Verfahren lassen sich extrem kleine Nanostrukturen magnetisch ansteuern“, sagt Yan. „Rein theoretisch wäre es damit möglich, die Speicherdichte um einige Größenordnungen zu steigern.“ Dafür allerdings würden die dreiatomige Eisenketten, mit denen die Forscher bislang experimentierten, nicht taugen: Sie lassen sich zwar effizient umpolen, verlieren ihre Information aber innerhalb von Mikrosekunden wieder. Deshalb wollen die Forscher den neuen Effekt nun an Nanostrukturen anwenden, die das Zeug zu stabilen Magnetbits haben.