Spin-Strom aus Wärme

Neues Material für höhere Effizienz

Anzeigen

Elektronische Geräte wie Computer erzeugen Wärme, die meist nicht genutzt wird. Physiker der Universität Bielefeld können diese Energie nutzen: Sie erzeugen mit Wärme magnetische Signale, bekannt als „Spin-Ströme“. Diese Signale könnten in Zukunft den elektrischen Strom in Elektronikbauteilen teilweise ersetzen.

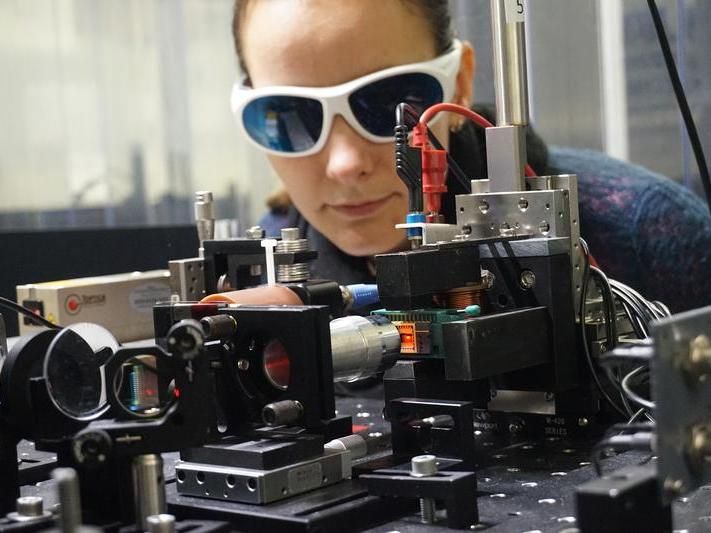

In Experimenten - unter anderem an der Universität Greifswald – testen die Forschenden, welches Material den Spin-Strom am effektivsten erzeugen kann.

Universität Greifswald

In einer neuen Studie haben die Physiker getestet, welche Materialien aus Wärme möglichst effektiv diese Spin-Ströme erzeugen können. Für die Studie arbeiteten sie mit Kolleginnen und Kollegen der Universitäten in Greifswald und Gießen und des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden zusammen.

Die Bielefelder Physiker arbeiten an den Grundlagen einer effektiveren und energiesparenden Datenverarbeitung im jungen Fachgebiet „Spin-Kaloritronik“. Sie forschen in der Arbeitsgruppe „Dünne Schichten und Physik der Nanostrukturen“, geleitet von Professor Dr. Günter Reiss. In ihrer neuen Studie weisen sie nach, wie stark der Spin-Strom für verschiedene Kombinationen aus dünnen Schichten ist.

Der Spin-Strom entsteht durch Temperaturunterschiede zwischen zwei Enden eines elektronischen Bauteils. Diese Bauteile sind extrem klein, einen Millionstel-Millimeter dünn. Sie bestehen aus magnetischen Materialien, wie zum Beispiel Eisen, Cobalt oder Nickel, weshalb sie auch als magnetische Nanostrukturen bezeichnet werden.

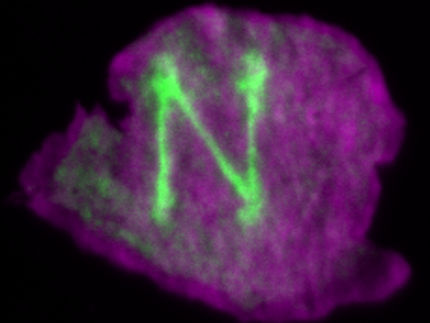

Die Physiker nehmen zwei solcher Nano-Schichten und platzieren dazwischen eine nur wenige Atome dicke Lage aus Metalloxid. Eine der beiden Außenschichten erwärmen sie – zum Beispiel mit einem heißen Nano-Draht oder einem fokussierten Laser. Insbesondere Elektronen mit einer bestimmten Spinausrichtung dringen durch das Metalloxid – so entsteht der Spin-Strom. Ein Spin ist vorstellbar als Drehung der Elektronen um ihre eigene Achse, entweder links- oder rechtsherum.

In ihrer neuen Studie testeten Dr. Alexander Böhnke und Dr. Torsten Hübner gemeinsam mit ihren Kollegen Dr. Timo Kuschel und Privatdozent Dr. Andy Thomas unterschiedliche Kombinationen aus ultradünnen Schichten. Jedes Mal wurde eine der äußeren Schichten auf die gleiche Weise erwärmt. „Abhängig vom verwendeten Material hat sich die Ausbeute des Spin-Stroms aber deutlich unterschieden“, sagt Böhnke. „Das liegt an der elektronischen Struktur der verwendeten Materialien.“ Aufgrund von theoretischen Annahmen konnten die Forscher so die geeigneten Materialien mit der passenden elektronischen Struktur finden. Die gemessene Spin-Strom-Ausbeute war bis zu zehnfach höher als mit den bisher verwendeten Materialien. Besonders ergiebig sind laut den Forschern magnetische Nanostrukturen aus speziellen Verbindungen, die aus Cobalt, Eisen, Silizium und Aluminium bestehen.

Die Experimente der Bielefelder Physiker liefen in enger Kooperation mit dem Team um Professor Dr. Markus Münzenberg von der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald und Professor Dr. Christian Heiliger von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dr. Andy Thomas forschte zunächst an der Universität Bielefeld an dem Thema und setzt seine Forschungen jetzt am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung in Dresden fort.

Originalveröffentlichung

Alexander Böhnke, Ulrike Martens, Christian Sterwerf, Alessia Niesen, Torsten Hübner, Marvin von der Ehe, Markus Meinert, Timo Kuschel, Andy Thomas, Christian Heiliger, Markus Münzenberg, Günter Reiss; "Large magneto-Seebeck effect in magnetic tunnel junctions with half-metallic Heusler electrodes"; Nature Comm.; 2017