Mit Mechanochemie zu mehr Nachhaltigkeit

Projekt will neue umweltfreundliche Methoden zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe unter Verwendung der Mechanochemie als disruptive Technologie entwickeln

Anzeigen

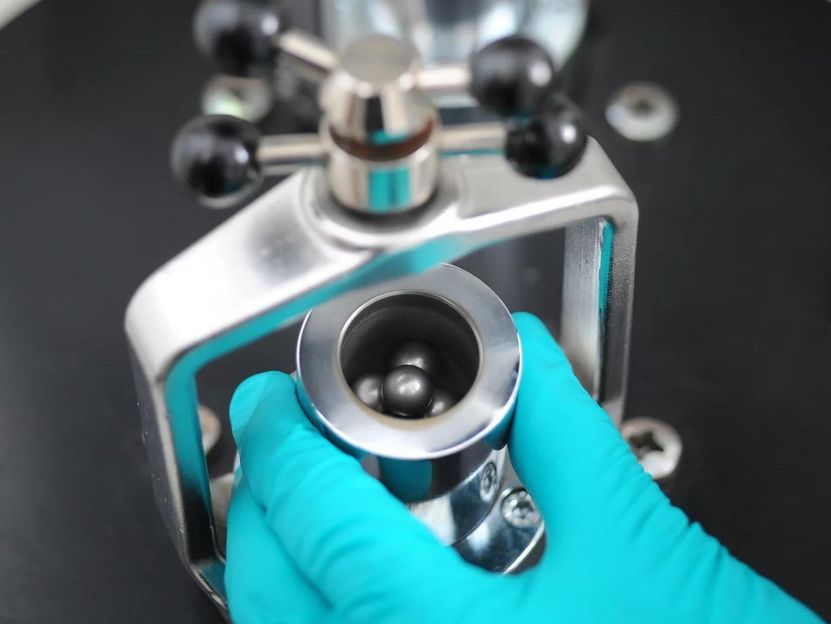

Mehl, Kaffee oder Gewürze: Das Prinzip einer Mühle kennen viele aus der Küche. Doch auch in den Laboren des MPI für Kohlenforschung werden besondere Mühlen zu Forschungszwecken benutzt. Denn die sogenannte Mechanochemie, so sind die Wissenschaftler überzeugt, kann für mehr Nachhaltigkeit in der Chemieindustrie sorgen.

Kugelmühle

Frank Vinken, Max-Planck-Institut für Kohlenforschung

Wie können wir kostengünstiger und vor allem nachhaltiger produzieren? Diese Frage spielt in der chemischen Industrie sowie bei Pharmaunternehmen eine immer wichtigere Rolle. Auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung arbeiten daran, Reaktionen möglichst umweltschonend und ökonomisch sinnvoll ablaufen zu lassen – und zwar nicht nur im Reagenzglas, sondern auch in industriellem Maßstab. Für solch ein Projekt hat die Arbeitsgruppe von Dr. Michael Felderhoff, Abteilung Heterogene Katalyse, jetzt einen Fördermittelbescheid von rund 500.000 Euro erhalten. Dabei spielen auch Kugelmühlen eine wichtige Rolle.

„Mit unserem neuen Forschungsprojekt Impactive stehen wir gerade in den Startlöchern“, erklärt Michael Felderhoff. Konkret geht es in diesem Projekt darum, mechanochemische Verfahren in den Großmaßstab zu überführen. Das IMPACTIVE-Projekt bündelt das Fachwissen und die Kenntnisse aus zwei COST-Netzwerken (European Cooperation in Science and Technology) und wird neue umweltfreundliche Methoden zur Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) unter Verwendung der Mechanochemie als disruptive Technologie entwickeln. Zu den Vorteilen der Mechanochemie gehören: kein Einsatz von Lösungsmitteln, hohe Effizienz, niedrige Kosten, geringerer Energieverbrauch und weniger CO2-Emissionen. Bei der Mechanochemie werden mechanische Verfahren wie Kugelmahlen, Doppelschneckenextrusion, akustisches Resonanzmischen und Sprühtrocknung genutzt, um chemische Reaktionen auszulösen. So ist z.B. das Prinzip einer Kugelmühle zur Aktivierung einer chemischen Reaktion denkbar einfach. Die Reagenzien werden zusammen mit Mahlkörpern in einen Mahlraum gegeben. Durch Rotation oder Schwingung kommt es zu Stößen zwischen Kugeln und Chemikalien. Durch Übertragung von mechanische Energie auf die Reagenzien werden diese aktiviert und es kann eine chemische Reaktion stattfinden.

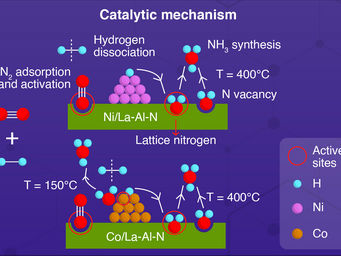

Mithilfe einer solchen Kugelmühle ist es beispielsweise einem Team des MPI gelungen, auch Ammoniak bei deutlich milderen Bedingungen zu synthetisieren als beim kommerziellen Haber-Bosch-Verfahren. So konnten die Forscher zeigen, dass auch für ökonomisch bedeutsame Produkte wie Ammoniak die Mechanochemie eine interessante Perspektive bieten kann. „Es ist also naheliegend, dass sich auch andere Forschungsprojekte mit dem Thema Mechanochemie befassen“, erläutert Michael Felderhoff.

Beim europäischen Projekt „Impactive“ sind nun insgesamt 18 Partner aus Wissenschaft und Industrie beteiligt, die Projektlaufzeit beträgt 48 Monate. Ähnlich verhält es sich bei der Arbeit der Gruppe „Mech@SusInd“ (Mechanochemistry for Sustainable Industry) innerhalb des Forschungsnetzwerks COST. Dieses Netzwerk, das seit 2019 existiert, umfasst aktuell 38 Teilnehmerländer sowie 87 Hochschul- und Forschungseinrichtungen weltweit. „In dieser Zeit haben wir ein multidisziplinäres Netzwerk aus europäischen Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technologen, Unternehmern, Industriellen und Investoren aufgebaut“, sagt Michael Felderhoff. Auch hier ist das langfristige Ziel die verstärkte Nutzung von mechanischer Aktivierung bei der Herstellung von Chemikalien.

Eines ist klar, findet Michael Felderhoff: Wenn die Chemieindustrie weiterhin eine führende Rolle dabei spielen will, Schlüsseltechnologien für die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu entwickeln, müssen alte Denkmuster aufgebrochen und neue Wege beschritten werden. Er und die anderen Mitglieder der Mech@SusInd-Gruppe sind davon überzeugt, dass mechanochemische Prozesse das Potenzial haben, chemische Produktionsprozesse grundlegend zu verändern und insgesamt klima- und umweltfreundlicher zu gestalten.

Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Diese Produkte könnten Sie interessieren

Meistgelesene News

Weitere News von unseren anderen Portalen

Verwandte Inhalte finden Sie in den Themenwelten

Themenwelt Synthese

Die chemische Synthese steht im Zentrum der modernen Chemie und ermöglicht die gezielte Herstellung von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften. Durch das Zusammenführen von Ausgangsstoffen in definierten Reaktionsbedingungen können Chemiker eine breite Palette von Verbindungen erstellen, von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Wirkstoffen.

Themenwelt Synthese

Die chemische Synthese steht im Zentrum der modernen Chemie und ermöglicht die gezielte Herstellung von Molekülen mit spezifischen Eigenschaften. Durch das Zusammenführen von Ausgangsstoffen in definierten Reaktionsbedingungen können Chemiker eine breite Palette von Verbindungen erstellen, von einfachen Molekülen bis hin zu komplexen Wirkstoffen.