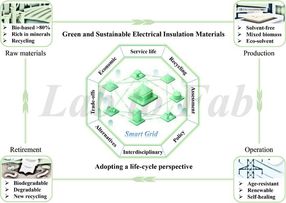

Atmender Superkondensator

Hohe Leistungs- und Energiedichte dank Elektrode mit Chlorgas

Anzeigen

Superkondensatoren sind Stromspeicher, die Akkus ergänzen oder teilweise auch ersetzen können. Derzeitigen Superkondensatoren mangelt es jedoch noch an einer hohen Energiedichte – und damit an Ausdauer. Um Klassen besser zeigt sich ein neuartiger Ansatz für einen Superkondensator mit „atmender“ Elektrode. Inspiration, war eine kleine Eidechse, die bei ihren Tauchgängen eine Luftblase mitnimmt und damit unter Wasser atmet, so das Team, das ihn entwickelt hat, in der Zeitschrift Angewandte Chemie.

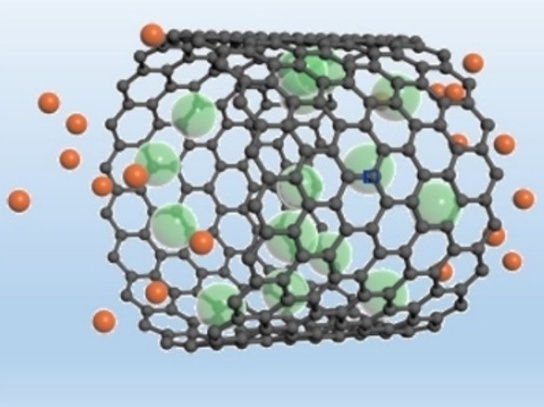

© Wiley-VCH

Superkondensatoren werden heute u.a. eingesetzt, um kurzzeitige Stromausfälle auszugleichen, z.B. in Krankenhäusern oder Rechenzentren, und um Verbrauchsspitzen bei elektronischen Geräten abzupuffern. Mit Bremsenergie aufladbare Superkondensatoren helfen modernen Straßenbahnen und Bussen, Strom zu sparen. Auch für die Solarwirtschaft werden sie zunehmend interessant, um Spannungsschwankungen zu stabilisieren.

Anders als Akkus sind Superkondensatoren die „Sprinter“ unter den Stromspeichern: Sie können sehr hohe Stromstärken in sehr kurzen Zeitspannen liefern (hohe Leistungsdichte). Dafür sind sie schlechte „Langstreckenläufer“, auch bei Grundstromverbrauch ist ihre Laufzeit nur sehr kurz (geringe Energiedichte). Moderne elektrische Energiespeicher aber sollen beides vereinen – bei geringem Gewicht. Leider gehen Ansätze zur Erhöhung der Energiedichte bisher immer auf Kosten der Leistungsdichte – Hemmschuh für Superkondensatoren.

Ein Team von der East China University of Science and Technology (Shanghai, China) und der University of Oxford (UK) um Long Chen, Cheng Lian, Xiangwen Gao und Chunzhong Li ist jetzt dabei, diese Herausforderung zu meistern. Inspiration war eine kleine Eidechse: Anolis leben an Land, können aber auch unter Wasser atmen, wenn sie auf Nahrungssuche abtauchen. Dazu nehmen sie eine Luftblase mit, die fest an einer Schuppenschicht am Kopf haftet. Unter Wasser atmen sie diese Blase immer wieder ein und aus. Auch die neu entwickelte Elektrode aus porösen Kohlenstoffmaterialien (am günstigsten waren mehrwandige Kohlenstoffnanoröhrchen mit ca. 3 nm großen Poren) kann eine Gasschicht festhalten, wenn sie in eine Kochsalzlösung als Elektrolyt getaucht wird. Verwendet wird allerdings nicht Luft, sondern Chlorgas.

Beim Laden und Entladen findet an dieser Elektrode zusätzlich zu den bei Superkondensatoren üblichen Ladungsverschiebungen eine Redoxreaktion statt: Beim Laden überträgt die Elektrode Elektronen auf das Chlorgas und reduziert Chlor zu Chlorid-Ionen, die in Lösung gehen – die Elektrode „atmet aus“. Beim Entladen werden Chlorid-Ionen wieder zu Chlor oxidiert, das Gas in den Poren der Elektrode zurückbildet – die Elektrode „atmet ein“. Mithilfe verschiedener analytischer Verfahren zeigte das Team, dass kein Chlorgas aus der Elektrode entweicht. Durch die sehr rasch ablaufende Reduktion/Oxidation und den schnellen Massetransfer in der dünnen Gasschicht wird die Energiedichte des Superkondensators drastisch erhöht, während die extrem hohe Leistungsdichte erhalten bleibt. Die Kapazität bleibt auch nach Tausenden von Zyklen nahezu unverändert hoch.