| Eigenschaften

|

|

|

| Allgemein

|

| Name, Symbol, Ordnungszahl

| Antimon, Sb, 51

|

| Serie

| Halbmetalle

|

| Gruppe, Periode, Block

| 15, 5, p

|

| Aussehen

| silbrig glänzend grau

|

| Massenanteil an der Erdhülle

| 7 · 10-5 %

|

| Atomar

|

| Atommasse

| 121,750 u

|

| Atomradius (berechnet)

| 145 (133) pm

|

| Kovalenter Radius

| 138 pm

|

| Van-der-Waals-Radius

| pm

|

| Elektronenkonfiguration

| [Kr] 4d105s25p3

|

| Elektronen pro Energieniveau

| 2, 8, 18, 18, 5

|

| 1. Ionisierungsenergie

| 834 kJ/mol

|

| 2. Ionisierungsenergie

| 1594,9 kJ/mol

|

| 3. Ionisierungsenergie

| 2440 kJ/mol

|

| 4. Ionisierungsenergie

| 4260 kJ/mol

|

| 5. Ionisierungsenergie

| 5400 kJ/mol

|

| Physikalisch

|

| Aggregatzustand

| fest

|

| Modifikationen |

|

| Kristallstruktur | rhomboedrisch

|

| Dichte

| 6,697 g/cm3

|

| Mohshärte

| 3

|

| Magnetismus

|

|

| Schmelzpunkt

| 903,78 K (630,63 °C)

|

| Siedepunkt | 1860 K (1587 °C)

|

| Molares Volumen

| 18,19 · 10-6 m3/mol

|

| Verdampfungswärme

| 77,14 kJ/mol

|

| Schmelzwärme

| 19,87 kJ/mol

|

| Dampfdruck

|

2,49 · 10-9 Pa bei 6304 K

|

| Schallgeschwindigkeit

| m/s

|

| Spezifische Wärmekapazität

| 210 J/(kg · K)

|

| Elektrische Leitfähigkeit

| 2,88 · 106 S/m

|

| Wärmeleitfähigkeit

| 24,3 W/(m · K)

|

| Chemisch

|

| Oxidationszustände

| -3, 1(?), 3, 5

|

| Oxide (Basizität)

| (leicht sauer)

|

| Normalpotential | 0,152 V (Sb3+ + 3e- → Sb)

|

| Elektronegativität | 2,05 (Pauling-Skala)

|

| Isotope

|

| Isotop

| NH

| t1/2

| ZM

| ZE MeV

| ZP

| | 119Sb |

{syn.}

| 38,19 h | ε | 0,594 | 119Sn |

| 120Sb |

{syn.}

| 5,76 d | ε | 2,681 | 120Sn |

| 121Sb |

57,36 %

|

Stabil |

| 122Sb |

{syn.}

| 2,7238 d | β− | 1,979 | 122Te | | ε | 1,620 | 122Sn |

| 123Sb |

42,64 %

|

Stabil |

| 124Sb |

{syn.}

| 60,20 d | β− | 2,905 | 124Te |

| 125Sb |

{syn.}

| 2,7582 a | β− | 0,767 | 125Te |

|

| Sicherheitshinweise

|

| Gefahrstoffkennzeichnung

|

|

[1]

|

| R- und S-Sätze

| R: 36/37/38}}}">{{{2}}}}}}">{{{3}}}}}}">{{{4}}}}}}">{{{5}}}}}}">{{{6}}}}}}">{{{7}}}}}}">{{{8}}}}}}">{{{9}}}}}}">{{{10}}}}}}">{{{11}}}}}}">{{{12}}}}}}">{{{13}}}}}}">{{{14}}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

|

}}

}}[1]

|

| S: 26-37}}}">{{{3}}}}}}">{{{4}}}}}}">{{{5}}}}}}">{{{6}}}}}}">{{{7}}}}}}">{{{8}}}}}}">{{{9}}}}}}">{{{10}}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

|

}}

}}

}}[1]

|

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet.

Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.

|

Antimon [antiˈmoːn] (von lat. Antimonium, vermutlich von arabisch itmid; Symbol von lateinisch Stibium „Grauspießglanz“) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Sb und der Ordnungszahl 51. In der stabilen Modifikation ist es ein silberglänzendes und sprödes Halbmetall.

Geschichte

Antimon wurde in Form seiner Verbindungen schon in der Bronzezeit als Zuschlag zu Kupfer verwendet, um Bronze herzustellen (Funde von Velem-St. Vid in Ungarn) und auch im Altertum genutzt. Im 17. Jahrhundert ging der Name Antimon als Bezeichnung auf das Metall über. Die koptische Bezeichnung für das Schminkpuder Antimonsulfid ging über das Griechische in das Lateinische stibium über. Die von Jöns Jakob Berzelius benutzte Abkürzung Sb wird noch heute als Elementsymbol genutzt. Ganz sicher ist diese Herleitung nicht. Es gibt auch andere Vermutungen über die Herkunft der Elementbezeichnung. Der ungewöhnliche Name gehe auf das spätgriechische anthemon (deutsch: „Blüte“) zurück. Damit sollen die stengelartigen Kristalle, die büschelförmig angeordnet sind und wie eine Blüte aussehen, beschrieben werden.

Vorkommen

Antimon ist ein selten vorkommendes Element, das auch gediegen gemeinsam mit Arsen als Allemontit vorkommt. Fundort von gediegenem Antimon sind unter anderem Sankt Andreasberg im Harz, Bieber im Spessart, Sala in Schweden; Kanada.

Bekannt sind mehr als hundert Antimon-Mineralien. Industriell genutzt wird überwiegend das Mineral Stibnit Sb2S3 (Antimonglanz, Grauspießglanz, Antimonit), welches vor allem in Bolivien, Mexiko und China vorkommt.

Gewinnung und Darstellung

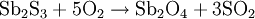

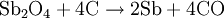

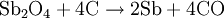

Technisch wird Antimon aus dem Antimonglanz gewonnen. Ein Verfahren beruht auf dem Abrösten und der Reduktion mit Kohlenstoff (Röstreduktionsverfahren):

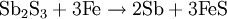

Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Reduktion mit Eisen durchzuführen (Niederschlagsverfahren):

Weltweit wurden zu Beginn des 21. Jahrhunderts zwischen 110.000 und 160.000 Tonnen pro Jahr an Antimon gefördert. Seit 1900 hat sich damit die Fördermenge mehr als verzehnfacht.

Eigenschaften

Metallisches Antimon ist silberweiß, stark glänzend, blättrig-grobkristallin. Es lässt sich aufgrund seiner Sprödigkeit leicht zerkleinern.

Die elektrische und thermische Leitfähigkeit ist gering. Flüssiges Antimon expandiert als einer von wenigen Stoffen beim Erstarren (Dichteanomalie). Zum Siedepunkt existieren in der Literatur mit 1325 °C, 1587 °C, 1635 °C und 1750 °C unterschiedliche Angaben.

Mit naszierendem Wasserstoff reagiert Antimon zum instabilen Antimonhydrid SbH3. Von Luft und Wasser wird Antimon bei Raumtemperatur nicht angegriffen. Oberhalb des Schmelzpunktes verbrennt es in Luft mit bläulich-weißer Flamme zu Antimon(III)-oxid. In heißen konzentrierten Mineralsäuren löst es sich auf. Mit den Halogenen reagiert es schon bei Raumtemperatur heftig zu den entsprechenden Halogeniden.

In Verbindungen liegt Antimon überwiegend in den Oxidationsstufen +3 und +5 vor. In Metallantimoniden wie Kaliumantimonid K3Sb bildet es Sb3--Ionen.

Isotope

Es existieren zwei stabile Antimon-Isotope: 121-Sb und 123-Sb.

Verwendung

Der überwiegende Teil des hergestellten Antimons wird zu Legierungen verarbeitet und zeigt dabei folgende Eigenschaften:

- Es dient zur Härtung von Blei- und Zinnlegierungen.

- Im Gegensatz zu allen anderen Metallen dehnt es sich beim Abkühlen aus der Schmelze aus (infolge Umwandlung in eine andere Modifikation): Der Antimongehalt kann so eingestellt werden, dass solche Legierungen beim Abkühlen nicht schrumpfen oder sich sogar etwas ausdehnen; bei in Gießformen hergestellten Teilen presst sich das Metall dadurch beim Erstarren in alle Ecken und Winkel, so dass auch komplizierte Formen und stark gemusterte Oberflächen lunkerfrei hergestellt werden können.

Wichtige Legierungen:

- Blei-Antimon-Legierungen: Hartblei, Letternmetall, Lagermetall, Akkumulatoren-Blei, Bleimantel für Erdkabel

- Zinn-Antimon-Legierungen: Britanniametall, Lagermetall

- Herstellung von Halbleitern

- Zinn-Antimon-Kupferlegierungen (Babbit-Metall) für Lagermetalle

- Zinn-Antimon-Kupfer-Bleilegierungen für Zinngeschirr und andere Gebrauchsartikel aus Zinn

- so genanntes Lötzinn oder Weichlot

- Aluminium-Antimon, Gallium-Antimon, Indium-Antimon für IR- und Halleffektgeräte

- Schrumpffreie Antimon-Legierungen für Präzisionsguss

Weitere Anwendungen:

- Herstellung von Antimonverbindungen

- Im Mittelalter auch als Arzneimittel, zum Beispiel Brechweinstein (Kaliumantimonyltartrat)

- Bestandteil von Sprengstoffzündern

- Antimon(V)-sulfid

- zur Herstellung (Vulkanisieren) von rotem Kautschuk (Beispiel: Labor-Gummischläuche)

- als roter Bestandteil des Zündkopfes in Streichhölzern

- früher als Augenschminken und in der Augenheilkunde, als "Augenerweiterer"

- Antimonchromat als gelbes Farbpigment

- Antimon(V)-oxid

- Katalysator zur Herstellung von Polyester und PET

- als Weißpigment zur Färbung von Polystyrol, Polyethylen und Polypropylen

- Herstellung weißer Glasuren und Fritten

- Läuterung von Bleiglas

- mit Zinn dotiert als transparent-leitfähige Beschichtung ("ATO" Antimon-Tin-Oxide), beispielsweise auf Gläsern zur Herstellung von Displays oder in elektrisch leitfähigen Pigmenten ("Minatec") für Fußbodenbeläge zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen.

- in Pigmenten ("Lazerflair") für die LASER-Markierung von Kunststoffteilen, wegen der starken Absorption von Infrarot-Strahlung üblicher Markierungslaser (Nd-YAG).

- in Tarnanstrichen wegen der starken Infrarot-Absorption.

- als Flammschutzmittel als Bestandteil von flammfesten und flammhemmenden Farben, Kunststoffen und Textilien für Kabelumhüllungen, Autositzbezüge, Vorhangstoffe, Kinderbekleidung u.ä.

- Antimonsalze als Bestandteil von Pestiziden, Beizen und Feuerwerksartikeln

- Scheidemittel für Gold. Antimon fällt Silber aus Goldschmelzen aus.

- Antimonpräparate in Chemotherapien gegen Leishmania

Medizinische Bedeutung

Antimonpräparate finden Anwendung in der Medizin als Medikation bei einer Leishmaniose.

Sicherheitshinweise

Von den Antimonverbindungen sind seitens der EU Antimonfluorid als giftig (T) und

die Chloride als ätzend (C) eingestuft, außerdem als umweltgefährlich (N); alle anderen

Antimonverbindungen als gesundheitsschädlich (Xn) und umweltgefährlich (N)[2]. Antimon selbst ist dort nicht aufgeführt, laut Sicherheitsdatenblatt ist es nur als reizend gekennzeichnet.

Ergebnisse aus Untersuchungen deuten darauf hin, dass Antimonverbindungen Haut und Schleimhäute reizen. Diese Verbindungen lösen sich vermutlich aus Kunststoff und Textilien.

Nachweis

Vorproben:

Flammenfärbung. Flamme fahlblau, wenig charakteristische

Phosphorsalzperle: Farblos (gestört durch alle Elemente, die eine farbige Perle erzeugen)

Nachweisreaktion:

Reduktion durch unedle Metalle, wie zum Beispiel Eisen, Zink oder Zinn.

In nicht zu sauren Lösungen reduzieren unedle Metalle Antimon-Kationen Sb(III), Sb(V) und Sb(III)/(V) zu metallischem Antimon:

2Sb3+ + 3Fe → 2Sb + 3Fe2+

Die auf Antimon zu prüfende Substanz wird in salzsaure Lösung gegeben und mit Eisenpulver versetzt. Es entsteht ein schwarzer flockiger Niederschlag aus metallischem Antimon in der Lösung oder direkt am Eisen.

Verbindungen

- Antimonwasserstoff, auch Monostiban SbH3 genannt.

Giftiges Gas, das sich aus Antimon und einwirkenden Säuren bildet.

- Distiban (Sb2H4)

Halogenverbindungen

- Antimon(V)-fluorid (SbF5) bildet (nach VSEPR) eine quadratische Pyramide aus und hybridisiert dabei zu sp3d

- Antimonpentachlorid (SbCl5)

Sauerstoffverbindungen

- antimonige Säure/Antimontrihydroxid (H3SbO3/Sb(OH)3)

- Antimonsäure (HSb(OH)6)

Schwefelverbindungen

- Antimontrisulfid, auch Antimonglanz genannt (Sb2S3)

Grauschwarze, metallisch glänzende Stängel. Ausgangsstoff zur Herstellung metallischen Antimons. Löslich in starken Säuren. Verwendung für Streichhölzer, Rubingläser und Tarnanstriche (Reflexion von IR-Licht).

- Antimonpentasulfid, früher als Goldschwefel bezeichnet (Sb2S5)

Sonstige Verbindungen

Quellen

- ↑ a b c Sicherheitsdatenblatt (alfa-aesar)

- ↑ http://www.baua.de/nn_12340/sid_FFD7EC3897ECB61A80BEE1377567D667/nsc_true/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Rechtstexte/pdf/RL-67-548-EWG-Anhang-I.pdf RL 67/548/EWG, Anhang 1

|